Cumbre de innovación en terapias creativas (Universidad de Haifa, 28-30 de junio 2022)

Si la pandemia nos ha dejado alguna sabiduría o nos ha revelado algo de nosotros mismos, de nosotras mismas, que no supiéramos o no fuéramos conscientes, es que el arte es necesario. Especialmente durante el tiempo confinado, cuando uno se encontró de bruces frente al espejo, hemos necesitado la música -producirla y escucharla-; hemos necesitado relatos, leídos en silencio o construidos por nosotros: para organizar, a través de la gramática -los espacios, los puntos, las comas- la búsqueda léxica de la palabra adecuada, qué nos pasaba por dentro, qué nos estaba pasando. Volvimos a contar historias, como las sociedades más tradicionales, y volvimos a escucharlas, aunque fueran en forma de podcasts o videocartas. Nos atrevimos a coger un lápiz y sentir cómo acariciaba una hoja, quizá junto a nuestros hijos, quizá solos, buscando una imagen que pudiera darnos una explicación de lo que estaba ocurriendo. Una imagen que pudiera dar sentido.

Estos días he podido sumergirme en un proceso de reflexión conjunta con muchos profesionales de todo el mundo en la Universidad de Haifa. Mientras los responsables de la OTAN se ponían de acuerdo en el uso de la violencia y en localizar enemigos, unas cuantas personas, también provenientes de los extremos más alejados del mundo, desde Tailandia a Estados Unidos, desde Australia a Italia, intercambiábamos modos de mejorar la salud de las personas a través del arte.

Como la paz no es la ausencia de violencia, la salud no es la ausencia de enfermedad. Es algo más allá de lo estrictamente medicalizado, la eliminación de síntomas, o simplemente prolongar una vida que no es vivible. Tiene que ver con la Declaración universal de los Derechos Humanos: es el derecho a saber que la vida tiene un significado, un propósito, está conectada a otras vidas y tenemos derecho a la alegría. En eso consiste el derecho a la salud: buscar el modo de maximizar la vida, de que cada uno, cada una, encuentre su camino. Todas esas palabras fueron pronunciadas por Christopher Bailey, de la Organización Mundial de la Salud, que inauguró la cumbre señalando un juego de palabras que el idioma inglés permite: frente a la pregunta médica What’s the matter with you? -¿qué te pasa?- la pregunta del artista es What matters you? -¿Qué te importa, qué te preocupa?-. Bailey nos recordó cómo el ser humano dio un paso con el rubicón cerebral hace miles de años, cuando el cerebro pudo integrar la imaginación y la cognición a través de sus dos hemisferios cerebrales. Por eso la Organización Mundial de la Salud cuando habla de salud se refiere a la ciencia tanto como al arte. El arte reduce los niveles de cortisol relacionados con el estrés, ayuda a reconectar a las personas con su comunidad, encuentra placer en la diversidad, entre muchos otros beneficios. La salud no es sólo física: es mental y es social. Quizá el arte, la cultura, que nos produce momentos de alegría a través del proceso creador, de la belleza, que nos conmueve y nos conecta, probablemente no nos cura, pero sin duda nos sana.

Frente a aquellas actividades que nos mantienen absortos, pero no nos hacen pensar, tan recomendadas últimamente, el proceso creador tiene la capacidad de promover la concentración, ese “flow” que nos mantiene centrados -entre la experiencia y el interés, entre la dificultad y el placer de saber- y a la vez nos permite conocer, reconocernos y reconocer el contexto que habitamos y nos habita. Entre lo visible y lo invisible, entre lo dado y lo posible.

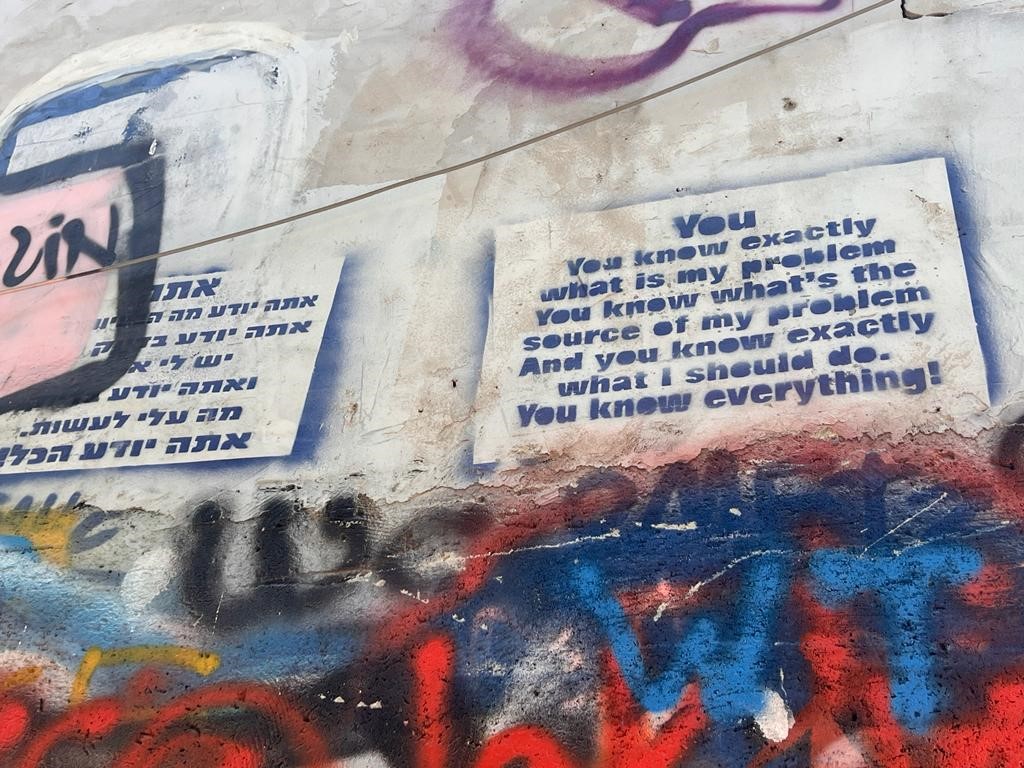

En Israel, donde se celebraba el encuentro, cada centro escolar tiene un arteterapeuta, sea a través de las artes visuales, la danza, el teatro o la música. 3500 arteterapeutas que trabajan para los ciudadanos más queridos de un Estado -los niños- con una población cercana a los nueve millones. Ellos saben, herederos de un trauma que casi les aniquila que, en los momentos importantes, el arte se acerca a lo más preciado. Como dijo Nietzsche, tenemos el arte para no morir de la verdad. Más allá de gobiernos y mandatos, en esta cumbre el arte se entrelazaba una y otra vez con la justicia social, reclamando lo político y social frente a lo patológico, donde se reivindicaba el diálogo, el apoyo a los que sufren y la denuncia de las barreras sistémicas y las políticas sociales que parchean pero no solucionan la violencia que supone no tener recursos. Por eso el arte se encuentra trenzado de modo interseccional con las múltiples formas que se oponen a la opresión -cultural, económica, social y de género-. Y quizá por ello, la pandemia, el corona -como lo llaman por aquí- nos ha hecho caer de bruces sobre una realidad compartida: pobre, mezquina y alienada, homogénea e indiferenciada, una realidad que quizá ya estaba enferma desde hacía mucho antes. El arte, entre el mundo y el individuo, tiene la capacidad de vincular y vincularnos. El arte, para resistir la realidad. El arte, para poder, de nuevo, apostar por la vida.

Fueron muchas y magníficas las intervenciones. Algunas recuperaban la noción de taller abierto de Arno Stern, renovando el potencial que tiene el proceso creador de transportarnos a un espacio seguro. Un espacio, apuntaban en la cumbre, simplemente “más seguro”, porque quizá no haya ya un espacio que podamos calificar de verdaderamente seguro para aquellos grupos estigmatizados, señalados o excluidos. Un espacio donde el juego, los objetos transicionales -aquellos que nos remiten al afecto primigenio- se convierten en componentes de la cultura, de la expresión y de la creatividad. Otras participantes nos compartieron el potencial de llevar con nosotros ese espacio simbólico del arte, para poder ofrecérselo a los otros, fuera en campos de refugiados, fuera en los lugares donde había ocurrido la tragedia, espacios donde parece imposible la calma. La estructura la puede dar la actitud, la constancia, el saberse acompañado, acompañada, donde contemplar y crear se convierte en lo opuesto a la alienación y donde la imaginación se convierte en una ventana frente al ahogo de vivir, donde volver a dar sentido un futuro con un presente destruido, donde soportar la paradoja. En la cumbre se hablaba también de cómo los seres más cuidados y amados en su infancia eran los más intrépidos en la vida adulta, los que se atrevían a pensar de otros modos, a inventar. La salud, de nuevo, como amor y cuidado.

Y se citaba a Grossman:

“Creo que en esta ráfaga de violencia hemos asistido a la desintegración de una cierta capa de cultura que hace posible las ilusiones que se necesitan para mantener un tejido de vida más o menos tolerable… De repente ves que todo el sentido de la vergüenza ha desaparecido, que incluso los mecanismos de hipocresía social que se necesitan para mantener el tejido de vida han desaparecido. Y en cierto modo está relacionado con la vida bajo el terrorismo. Porque si vives en una realidad en la que ves a la gente destrozada, en la que ves la carne desgarrada, es muy difícil que sigas creyendo en algo. Y entonces ves cómo se desmoronan todos los mecanismos: tanto del cuerpo privado como del cuerpo público» (Grossman, 2003, p. 7).

Esta cita puso delante mí no sólo la guerra de Ucrania y la apuesta por la violencia, sino también los cuerpos de los chicos jóvenes, algunos casi niños, amontonados como sacos -carne desgarrada y aun latiendo- delante de un país llamado España, aunque yo estuviera lejos. “La falta de sentido impide la plenitud de la vida y, por tanto, equivale a la enfermedad. El sentido hace que muchas cosas sean soportables”, decía Jung hace muchos años. La falta de sentido como enfermedad.

He tenido la oportunidad de estar en un lugar donde la utopía tiene forma estética, donde, a pesar del dolor, de los Estados, algunos ciudadanos, algunas ciudadanas, nos resistimos a la muerte.

El arte para no morir de la verdad. El arte para resistir la realidad. El arte como búsqueda de sentido.