Un número indeterminado pero más que considerable de personas nacidas en el Estado español a mediados del siglo pasado ha podido vivir a lo largo de su existencia dos etapas históricas esperanzadoras, durante las cuales se expresaba una enorme confianza en la utilidad de la acción colectiva para conseguir una mejora en las condiciones de vida y un cambio radical de régimen político y social.

Uno de esos periodos es muy reciente. Podríamos decir que durante la segunda década de este siglo se produjeron fenómenos sociopolíticos multitudinarios excepcionales y se pudieron vivir experiencias muy diversas que apuntaban de alguna manera hacia transformaciones sociales. Hará falta que en algún momento los historiadores dediquen esfuerzos a explicar, por ejemplo, los motivos por los cuales las plazas se llenaron de gente indignada, las raíces del proceso soberanista catalán que ilusionó a millones de personas o la explosión por todas partes de anhelos de participación en la vida política a través de nuevas organizaciones que se reivindicaban como sujetos motrices de una “nueva política”.

La otra etapa es muy anterior. Es la de los años 60 y 70, a la cual habría que prestar mucha atención, desde el punto de vista de la recuperación de la memoria, para que los estudiosos no se queden sin testigos vivos, como les ha ocurrido a los historiadores que hoy investigan sobre la guerra del 36 y la posguerra.

Hemos podido ver un documental en seis capítulos, en La 2, y que se puede visionar en RTVEplay, sobre La conquista de la democracia , que es el resultado de muchas horas de trabajo, de una amplia investigación de contenidos audiovisuales sobre lo que ocurrió en el Estado español durante la segunda mitad del periodo de dictadura franquista y los primeros años de la Transición. Es un gran trabajo. Una edición extraordinaria de imágenes y comentarios sobre la coyuntura económica y social de aquellos años.

Las autoras y autores han podido contar, sin duda, con un apoyo económico y unas facilidades poco frecuentes para acceder a fondos documentales de diferentes entidades, para poder visionar, seleccionar, grabar y editar lo que necesitaban para construir seis relatos sobre la vida laboral, sindical, académica, política, económica y social durante el franquismo.

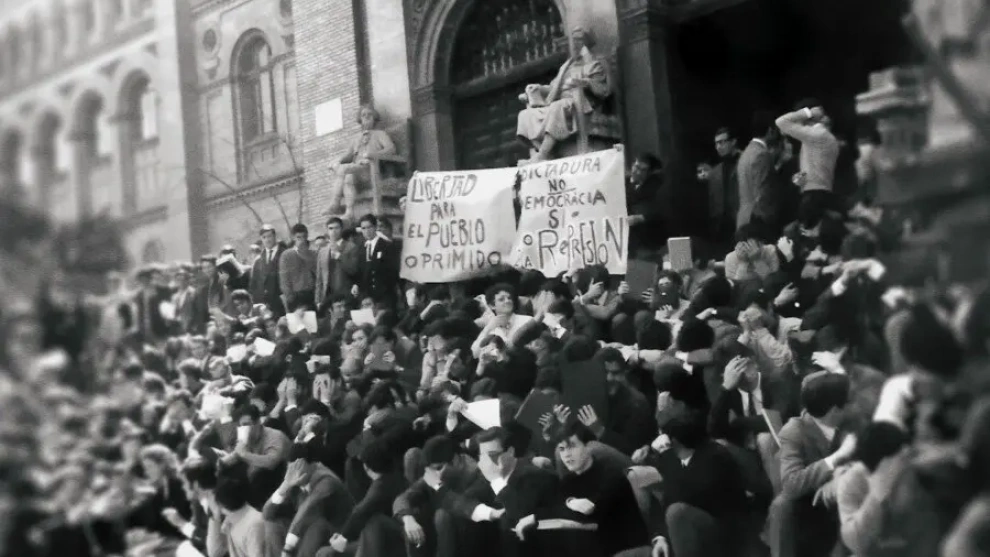

Tiene la gran virtud de recoger una cantidad enorme de episodios de las grandes movilizaciones de la clase trabajadora, de estudiantes y profesores, de la gente de la cultura y de los vecinos de barrios populares a pesar de la represión que el régimen dictatorial administraba con violación sistemática de los derechos elementales de las personas.

La proliferación de actos de protesta, las manifestaciones, la edición y difusión de octavillas y publicaciones prohibidas, las huelgas reivindicativas de mejoras laborales, la solidaridad que generaban en comarcas enteras y en sectores de la producción, y sobre todo, los niveles de autoorganización popular necesarios para mantener estas luchas en contra de la legalidad, ponían en cuestión la capacidad del aparato dictatorial para mantenerse como tal. Gente de todo tipo tomaba progresivamente conciencia en la propia fuerza colectiva. Los demócratas tenían la impresión de ser protagonistas de momentos históricos especiales. Las protestas se generalizaban, crecían y extendían la idea de que existían posibilidades reales de hacer caer el régimen franquista de arriba abajo. La subversión crecía incluso dentro del Ejército, como se pone de manifiesto en el tiempo que el documental dedica a la Unión Militar Democrática, la UMD.

Los guionistas no han caído en la trampa de intentar explicar la Transición como el resultado de la acción política y de las reuniones de unas cuántas personalidades, como Arias Navarro, Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González o Juan Carlos de Borbón. Nada que ver con aquella serie, estrenada también en TVE en 1995, y que dirigieron Victoria Prego y Elías Andrés. Las claves del cambio político, según aquel relato, se encontraban en hechos como el atentado contra Luis Carrero Blanco, su sucesión, “el espíritu del 12 de febrero”, la influencia exterior, el fracaso del “aperturismo” o la irrupción en la escena política de un PSOE renovado bajo el liderazgo de Felipe González.

La muerte de Francisco Franco tenía que precipitar acontecimientos. Todo el mundo lo tenía claro, pero el régimen franquista siguió vivo y las batallas contra su continuidad se libraban en las calles. Las personas que han trabajado en La conquista de la democracia han realizado, en este sentido, un ejercicio necesario de recuperación de la memoria histórica, porque demasiadas veces se ha explicado que las libertades se habían conseguido gracias al talante democrático de Juan Carlos I y al “sentido de Estado” de unas pocas figuras convencidas de la necesidad de acercar el Estado español a la realidad europea. El visionado de los seis capítulos es muy recomendable, para todos los públicos.

Dicho esto, hay que señalar también insuficiencias y defectos. Tiene unos cuántos.

Más allá de consideraciones formales sobre la repetición de fotografías y secuencias, siempre inconveniente en el lenguaje audiovisual, en líneas generales se puede decir que el enfoque de la serie responde al marco mental de quien negó y todavía niega que existiera la posibilidad de una ruptura de raíz con el franquismo. Con aquel grado de movilización social, recogida en buena medida en el documental, la voluntad de pactar con los franquistas tenía que dar resultados decepcionantes. El llamado “desencanto” se hizo inevitable. La aceptación de la reforma del régimen y la renuncia a la ruptura no solo comportó desilusión y frustración sino que dejó una herencia dentro de las instituciones que hoy todavía sufrimos y lamentamos.

Nicolás Sartorius, principal inspirador de este extraordinario trabajo, tenía que conceder, necesaria y afortunadamente, una importancia capital a la realidad del movimiento obrero durante los años sesenta y setenta. Solo faltaría. Él formaba parte de la dirección de Comisiones Obreras y fue procesado y condenado por este motivo a 19 años de prisión, en el Proceso 1001 del TOP. Aun así, en el sexto capítulo, argumenta con insistencia que las claves del cambio político se encontraban en el consenso, en contactos como los que se establecieron entre personajes como él mismo y los gobernantes franquistas. Significativa resulta la explicación del momento en el que recibió un telegrama de manos de la Guardia Civil, cuando se encontraba en la localidad cántabra de Comillas, para convocarle a él y a otros dirigentes de CCOO a una reunión con Adolfo Suárez, en la que se habló sobre la idea de un “gran acuerdo”. Quedaba abierto el camino hacia los “Pactos de la Moncloa”.

En el mismo sexto capítulo, encabezado con un significativo titular, El resurgir de la esperanza, quedan recogidas palabras de Diego López Garrido, en las cuales asegura que la Ley de Reforma Política, aprobada en el mes de noviembre de 1976 por los procuradores en Cortes de la dictadura, había representado “el suicidio del régimen franquista”. De acuerdo con esta idea, si el franquismo había muerto, desaparecía la necesidad de hacerlo caer.

Quedaban, eso sí, episodios frecuentes de “ruido de sables”, procedentes de la jerarquía militar. Los defensores de la vía de los pactos insistieron mucho en esa idea en aquel tiempo, para justificar la necesidad de mantener una extrema prudencia para poder “pasar de la dictadura a la democracia”, sin traumas.

Los guionistas no pasan por alto algunos de los últimos crímenes del franquismo. De una manera más o menos explícita o detallada o puntual se hace referencia a las ejecuciones de Salvador Puig Antich, Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Jon Paredes Manot (Txiki) y Angel Otaegui Etxebarria. Franco moría matando y se echa de menos alguna reflexión sobre lo que se dejó de hacer desde la izquierda y sobre las muertes que se podían haber evitado con movimientos de solidaridad suficientes, de la necesaria amplitud, como el que salvó las vidas de los condenados a muerte en el proceso de Burgos, de los cuales, por cierto, se dice sencillamente que eran vascos.

De las organizaciones que como ETA optaron por la lucha armada se afirma, en declaración recogida en el documental, que “le hacían el juego a Franco”.

Se dedica la necesaria atención a lo que significó la detención y fusilamiento del dirigente del PCE Julián Grimau, en 1963, pero no han faltado espectadores que han quedado atónitos ante el silencio guardado en el documental sobre la ejecución en el mismo año, a garrote vil, de los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado.

Se hace referencia al asesinato de personas como Enrique Ruano, Pedro Patiño, Antonio Ruiz Villalba o Maria Luz Najera, en diferentes episodios de violencia policial. Se habla sobre la matanza de Vitoria y sobre los hechos de Pamplona de 1978, donde murió Germán Rodríguez. Hubo muchos, muchos más. No podemos dejar de recordar a personas como Cipriano Martos, Manuel Fernández Márquez, Manuel García Caparrós o el de Yolanda González, víctimas mortales de las fuerzas de “orden público” o de la ultraderecha.

La Transición no era pacífica. Las torturas sistemáticas en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, la represión policial, las acciones criminales de la extrema derecha y, particularmente, la matanza en el despacho de abogados laboralistas en Atocha, ponían en evidencia que el régimen, lejos de haberse “suicidado”, intentaba sobrevivir con los métodos que mejor conocía.

La respuesta contra estos brutales asesinatos, tal como se recuerda en el documental. fue totalmente silenciosa. Así lo deseaban Santiago Carrillo y la dirección del PCE, que de este modo demostró su capacidad de control en un contexto de gran dolor y de tremenda indignación.

Resulta sorprendente, durante el visionado de los seis episodios, no tanto la frecuencia de necesarias referencias al Partido Comunista de España, que era sin duda el partido antifranquista de mayor peso, como la descarada voluntad de borrar el recuerdo de la existencia de organizaciones revolucionarias de diferentes sensibilidades. Y había un montón, con menos implantación que el PCE pero con influencia evidente y demostrada entre la clase trabajadora, en facultades e institutos, en los colegios profesionales, en la vida cultural y asociativa, en los movimientos vecinales. En un capítulo incluso se intenta dar a entender que el feminismo organizado de los años 70 existió gracias al PCE.

Miles y miles de personas que militaban en organizaciones comunistas, libertarias, cristianas de base, independentistas, feministas, socialistas de diferente tipo y condición, dedicaron una parte sustancial de su vida a la lucha contra la dictadura, convencidas de la posibilidad de que después de su caída podríamos asistir al nacimiento de una sociedad igualitaria, una democracia real. Lo más que se puede llegar a ver sobre estas organizaciones, en algunos episodios de la serie, de manera fugaz, es alguna pancarta entre manifestantes. Incluso se soslaya la influencia que tuvo en su momento el Frente de Liberación Popular (conocido cómo FELIPE), de fuerte presencia en el movimiento estudiantil de los años 60 y en el cual militó el propio Sartorius.

Las banderas rojas y la hoz y el martillo eran señales de identidad comunes a la parte más visible y activa de quienes actuaban contra la dictadura. La aspiración a una sociedad socialista se encontraba en la mayor parte de programas de partidos. No parecía que existieran amplios deseos de entrar en tratos, para elaborar una futura ley de leyes, con quienes habían manifestado fidelidad a los “Principios Fundamentales del Movimiento”.

Es, por otra parte, un documental muy madrileño. Se han editado secuencias relacionadas con manifestaciones y huelgas en Catalunya, en el País Vasco, en Galicia y en Andalucía pero apenas se hace referencia a las organizaciones y plataformas vascas, gallegas, catalanas o andaluzas, ni a las diferentes reivindicaciones de soberanía de esas naciones, sin las cuales es imposible entender lo que se pactó y votó en 1978. Paradójicamente, sin embargo, en la imagen que se puede ver en la portada de la web destinada a difundir el documental aparece una pancarta, en una concentración en plaça de Catalunya, con las siguientes palabras: “Perquè som una nació, no a la Constitució”. Curioso, porque en ninguna parte se dice nada sobre quién hizo campaña en contra y se pone en valor que fue aprobada con el 87 por ciento de votos afirmativos, en el conjunto del Estado, sin distinciones territoriales.

“Lo que empezó siendo una reforma acabó siendo una ruptura”, se afirma en la conclusión del sexto capítulo. “Una ruptura pactada” que dejó como legado un poder económico oligárquico, el monarca elegido por el dictador y su línea dinástica, un poder judicial elitista y antidemocrático, unos cuerpos policiales repletos de ultraderechistas, un ejército peligroso y una amnistía que equiparó a las víctimas del franquismo con los victimarios, y que se levanta como un muro contra quien exige verdad, justicia y reparación de los crímenes de la dictadura.

Es lo que se conoce como régimen del 78. Una conquista según los autores del documental, que proclaman que “el dictador murió a la cama, pero la dictadura murió en la calle”. En la calle se conquistaron importantes libertades elementales, pero hoy, en el 2025, no parece que tal “conquista” sirva para para hacer frente a la ultraderecha ni para animar la participación de la juventud en luchas que generen esperanzas entre los perdedores de siempre.

Las ilusiones de los años 70 quedan lejos. Las de los años 2011 y siguientes se han disuelto, pero hay que confiar en que más pronto que tarde ha de resurgir con suficiente fuerza social la voluntad necesaria para caminar hacia un sistema adecuado para acabar con la pobreza, la xenofobia y el racismo, el machismo, la violencia institucional, el belicismo, la destrucción de la biosfera y el resto de actuales manifestaciones de la locura capitalista.