ALIANZA «MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO»

Aunque parezca una cuestión menor, una exigencia fundamental y previa para afrontar un futuro sostenible es buscar índices alternativos al PIB para medir la evolución económica y el bienestar de los pueblos. Una unidad de medida equivocada implica objetivos y prioridades desenfocadas.

El PIB no es un buen índice para orientar las políticas porque mide tan solo los flujos monetarios que pasan por el mercado y deja fuera muchas variables muy relevantes. Es fácil ver que ello supone un sesgo ideológico muy importante.

Algunos ejemplos:

- queda fuera cualquier medición de pobreza o desigualdad. Un crecimiento del PIB que favorece solo a unos pocos y extiende la pobreza aparece como un éxito.

- el deterioro del medio ambiente, la generación de basuras, el agotamiento de las reservas naturales, la reducción de la biodiversidad, la destrucción de la capa de ozono… no son costes relevantes para el PIB.

- la depreciación del capital (el natural y el físico) no se contabiliza en esta medición “en bruto” del producto.

- mejoras en eficiencia (conseguir los mismos objetivos con costes menores) aparece como un gasto menor en vez de como un avance.

- al contrario, gastos necesarios para compensar mermas en el bienestar (por ejemplo, incrementos de gasto para luchar contra un aumento de la inseguridad ciudadana o de una pandemia), hacen crecer el PIB y, aparentemente, el bienestar nacional.

- reparar un viejo electrodoméstico o un mueble apenas se reflejará en el PIB, mientras que si lo hará la opción de tirar y comprar uno nuevo.

- cualquier opción de ocio que no implique un gasto no cuenta en el PIB. Un banquete en un restaurante o una apuesta en una casa de juegos son positivos, en la perspectiva del PIB; una jornada senderista, una partida de cartas entre amigos, unas horas de voluntariado… contarán cero.

- en la sociedad tecnológica un buen número de servicios son (al menos formalmente) gratuitos lo que implica una deficiente integración en el PIB.

- en general, cualquier bien o servicio intercambiado o prestado al margen de los mercados convencionales queda fuera del cómputo del PIB: la economía de trueque, el autoconsumo, el intercambio entre empresas solidarias o en sociedades agrarias… Y, sobre todo, esa escondida y olvidada economía de los cuidados que tan relevante se nos evidenció en la crisis del coronavirus.

Lo malo no es solo que el crecimiento sea el gran objetivo de nuestras sociedades y de nuestros políticos. Lo peor es que ese objetivo se equipara al crecimiento del PIB. ¿No resulta incomprensible tomar como objetivo maximizar una cifra que cuenta perjuicios como beneficios, que oculta buena parte de lo que merece la pena y que esconde costes tan importantes como los que nos están llevando a esta situación de emergencia climática y desigualdad creciente?

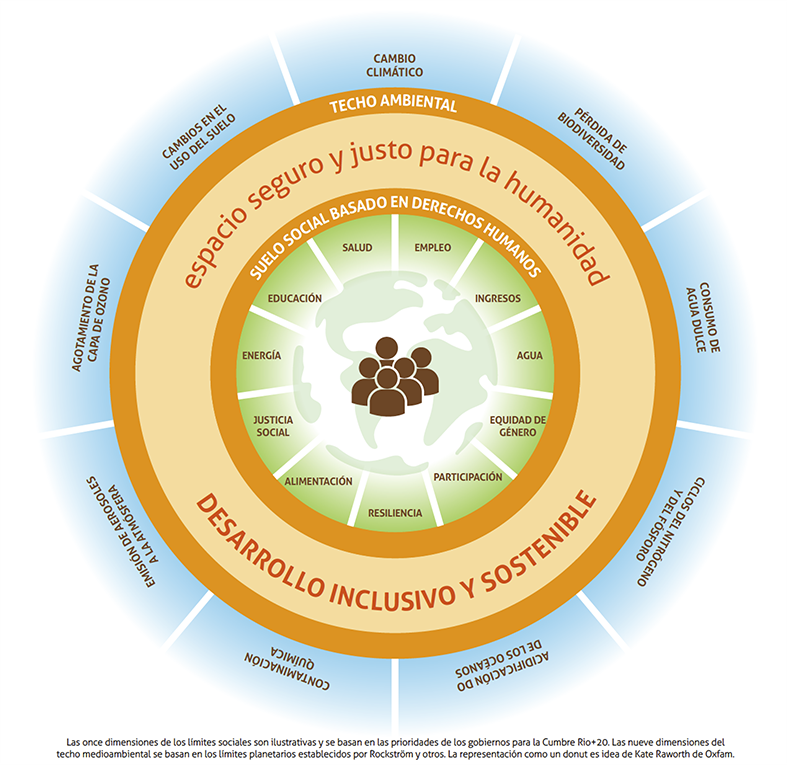

Cualquier medición adecuada del bienestar debe basarse en el conocido “donut” de Kate Raworth, de equilibrio entre las necesidades humanas y los límites planetarios. El espacio deseable, justo y sostenible, se encuentra entre el piso social y el techo ambiental del planeta.

A lo largo de este siglo, la necesidad del cambio de índice se ha tornado un clamor. Existe un consenso general en que el PIB es mejorable como índice de bienestar, que mejor sería medir una combinación de sostenibilidad económica, ecológica y social para mantener el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Pero llevarlo a la práctica no resulta sencillo. El PIB resulta muy difícil de sustituir porque está muy consolidado en el lenguaje oficial y cotidiano. La elección de cualquier índice supone unos criterios valorativos, resaltando la importancia de unos factores e ignorando otros. Así ocurre con el PIB, pero cualquier alternativa ha de conseguir un consenso un consenso para generalizar su aceptación.

Una opción sería utilizar un conjunto de indicadores. No hay restricciones sobre cuáles incluir ni es necesaria ponderación alguna. Esos tableros son útiles para los analistas y para elaborar cualquier intento de índice, pero resultan menos útiles como conceptos significativos para el público y los responsables políticos.

Un ejemplo podrían ser los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y su concreción en las distintas metas. Sin duda, son una buena tabla sobre la que exigir responsabilidades políticas. Pero 17 objetivos pueden dispersar el análisis de control ciudadano.

Podrían citarse otros ejemplos en esa línea como los siguientes:

- System of Environmental- Economic Accounting (SEEA), de Naciones Unidas, integra datos económicos y ambientales.

- Better Life Initiative (OCDE), que permite comparar el bienestar entre países, basándose en 11 áreas de condiciones materiales de vida y calidad de vida. Se puede jugar a cambiar las ponderaciones.

- Eurostat Quality of Life indicators, estadísticas sobre nueve campos de bienestar, referidos a las capacidades funcionales que los ciudadanos deberían tener disponibles para perseguir eficazmente su bienestar autodefinido, de acuerdo con sus propios valores y prioridades.

La situación de emergencia climática pone especialmente de relieve los fallos que en materia de medio ambiente conlleva el PIB, al valorar el crecimiento con menosprecio absoluto a los costes ecológicos. Por ello, ha llegado a consolidarse una auténtica Contabilidad Verde que calcula el PIB sobre la base de los costes de explotación de los recursos naturales y del valor de los costes sociales de las emisiones contaminantes. Son muchos los índices propuestos como the Sustainable Development Index (SDI), Environmental Performance Index (EPI), Ecological Footprint (EF)…

Este último, la “Huella ecológica”, mide la demanda y la oferta de la naturaleza y ha conseguido una importante relevancia, al menos, terminológica. Por el lado de la demanda, mide los activos ecológicos que una determinada población o producto requiere para producir los recursos naturales que consume y para absorber sus residuos, especialmente las emisiones de carbono. Por el lado de la oferta, la biocapacidad representa la productividad de los correspondientes activos ecológicos.

La contabilidad ecológica tiene también problemas de valoración e interpretación, como la fijación de precios de los servicios ambientales invaluables y su deterioro por la degradación del medio ambiente, la pérdida de capital natural «crítico», que no puede ser sustituido por otros tipos de capital y cuyo valor es difícil de evaluar, o la omisión del capital humano, social e institucional intangible y de una amplia gama de servicios ecológicos de soporte vital.

El Sistema de Contabilidad Integrada de Medio Ambiente y Economía (System of Integrated Environment and Economic Accounting – SEEA) de Naciones Unidas busca más ser un complemento que una sustitución del sistema tradicional de Contabilidad Nacional. Podría considerarse como un panel de datos que facilitaría su integración con la Contabilidad Nacional dentro de estándares compartidos internacionalmente.

En paralelo, han seguido los intentos de encontrar índices sintéticos que mejoren al PIB. El primer grupo se referiría a índices que pretenden ajustar el PIB, mediante la inclusión de factores ambientales y sociales monetizados.

La línea más potente desemboca en el Índice de progreso real (IPR) o Índice de progreso genuino (IPG) (Genuine progress indicator, GPI). Amplía el marco de la contabilidad tradicional incluyendo al alza las inversiones netas de capital y las inversiones en trabajo con el objeto de reflejar actividades no remuneradas por el mercado, y resta los costes derivados de la degradación ambiental, así como otros factores negativos como la pérdida de recursos naturales, las desigualdades de renta, la deuda externa y la delincuencia. 26 indicadores en tres bloques: económicos, ambientales y sociales.

Otra opción consiste en utilizar índices no monetarios agregados. El índice de desarrollo humano (IDH) es posiblemente el más conocido de este tipo de indicadores. Combina la esperanza de vida en años medios de escolaridad y el ingreso nacional bruto per cápita utilizando un promedio no ponderado.

Un enfoque diferente es el de los índices subjetivos de bienestar. Se parte del principio de que los recursos económicos no implican en sí mismos bienestar, sino que son sólo intermediarios en la «producción» del bienestar humano. Algunos ejemplos de índices subjetivos de bienestar son las Cuentas Nacionales de Bienestar de la New Economics Foundation (serie de subindicadores que cubren el bienestar personal, el bienestar social y bienestar en el trabajo y evalúan de sentimientos subjetivos como la autoestima, la autonomía, la confianza y la pertenencia, entre otros) o el Informe sobre la felicidad mundial (basado en la escala Gallup World Poll Cantril, que es una única pregunta de autoevaluación del nivel de felicidad).

Se sugiere, en su defensa, que la ponderación de los distintos factores ya viene implícita en la valoración de la propia felicidad. Por el contrario, entre otros problemas, es más que probable que queden fuera aspectos como los bienes comunes o la sostenibilidad.

El Happy Planet Index (HPI) parte del último índice citado, pero lo completa con la esperanza de vida (y el índice de desigualdad interna de los anteriores), como factores positivos, y lo divide por la huella ecológica, antes mencionada, para corregir parte de sus potenciales deficiencias.

Existe un generalizado consenso en que necesitamos una medida alternativa al PIB fácilmente comprensible, estadísticamente viable, comparable entre países, con fácil seguimiento en el tiempo y que pueda proporcionar una guía correcta para los responsables políticos y para las exigencias ciudadanas.

Sería deseable que se aprobara como obligatorio por parte de organismos internacionales, probablemente Naciones Unidas, pero podemos empezar por los países más ricos (OCDE). Después de todo, son estos los que más dañan realmente el medio ambiente y los que disponen de más facilidades estadísticas. No obstante, caben opciones nacionales aisladas que permiten elegir políticas diferentes. Por ello, no es desdeñable defender que España comience a avanzar en este sentido.

El objetivo inaplazable es pedir que el PIB sea sustituido o, complementado como indicador de progreso y de éxito de las políticas. Y que la sociedad sea exigente en el respeto a los limites ecológicos y sociales. En otro caso, las políticas públicas seguirán buscando objetivos en la dirección equivocada.

Notas:

*Una versión más amplia de este artículo puede encontrarse en Dossieres EsF n.º 41: Otras formas de medir (y entender) el «desarrollo»

**Este artículo forma parte de la plataforma Alianza «más allá del crecimiento».