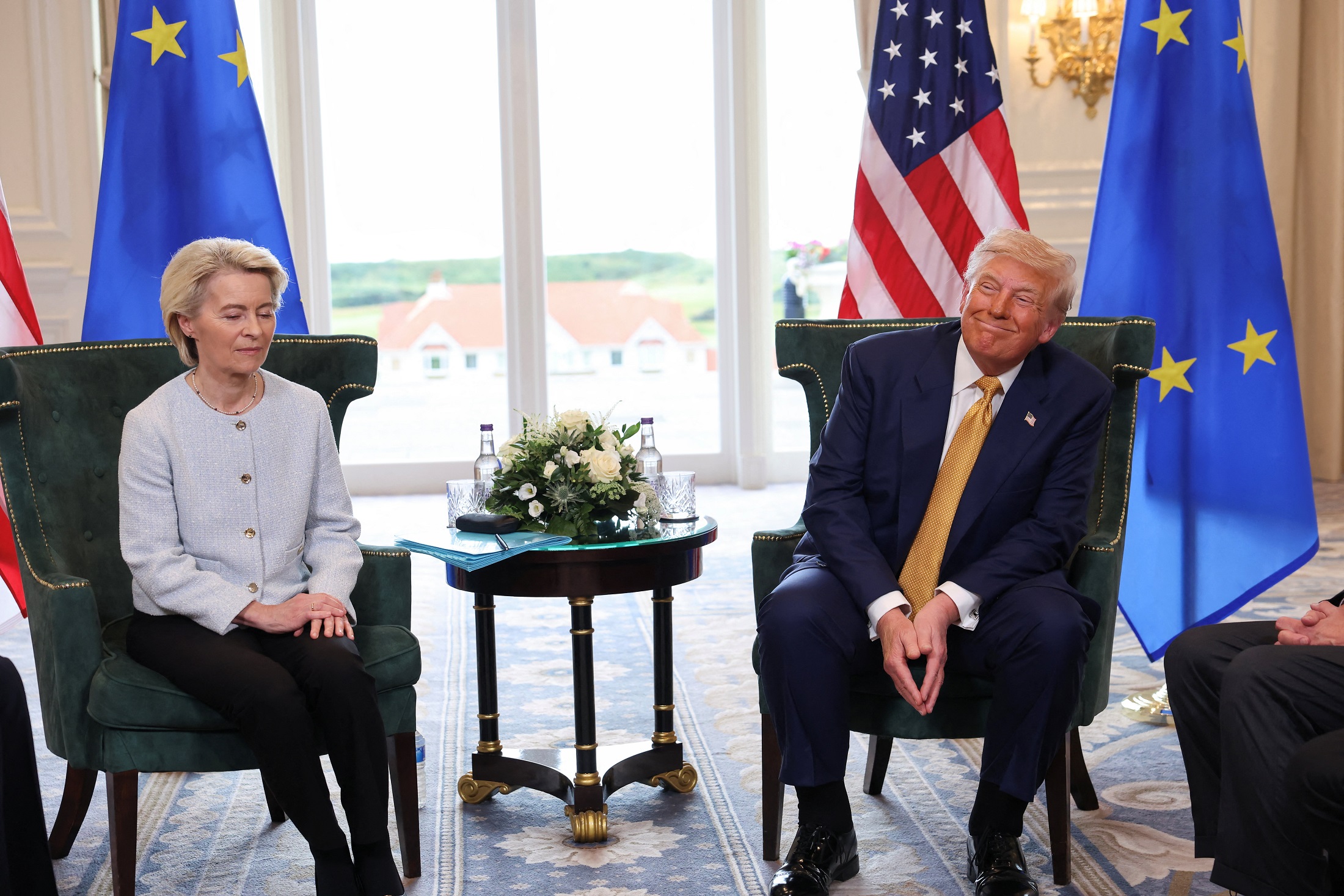

La imagen de Ursula von der Leyen en el campo de golf de Trump en Escocia el pasado mes de julio, sonriendo mientras sellaba un acuerdo que estrangula la soberanía europea, quedará como símbolo imperecedero de la capitulación continental.

Hace apenas unos días, el mundo fue testigo de un nuevo y grotesco espectáculo de sumisión en el Despacho Oval: Trump, sentado imponente detrás de su escritorio, recibió como súbditos a la propia Von der Leyen y a otros líderes europeos, a quienes hizo esperar de pie, inmóviles y en silencio, mientras él realizaba una llamada directa a Vladimir Putin en Moscú. Este acto, diseñado para demostrar quién manda, es la perfecta ilustración del vasallaje que Europa acepta.

A juicio de ATTAC España, este acuerdo es la certificación de que la Unión Europea, bajo un liderazgo ilegítimo y opaco, ha aceptado convertirse en vasallo energético, industrial y militar de una administración estadounidense abiertamente hostil. La humillación no es solo económica; es democrática, estratégica y existencial.

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen para capitular?

La primera y más grave humillación es institucional, ya que ningún órgano democrático europeo otorgó a Von der Leyen mandato para negociar un acuerdo que compromete el futuro de 450 millones de personas. Su elección en 2024 fue un pacto entre élites en salones cerrados, lejos del Parlamento Europeo y la ciudadanía. Analistas como Alberto Alemanno señalan su estilo presidencialista y la creciente demanda de responsabilidad democrática que ignora. ¿Cómo puede una líder debilitada, que ni siquiera conserva el apoyo unánime de su propio partido (PPE), vender el futuro industrial y energético de Europa, así como renunciar a principios básicos de seguridad de la Unión Europea?

640.000 millones de euros para sustituir una dependencia por otra

El núcleo del acuerdo es un acto de sumisión: Europa comprará 640.000 millones de euros en energía estadounidense (petróleo y gas) en tres años. Este compromiso no solo es económicamente irracional (la energía rusa era significativamente más barata) sino técnicamente inviable y estratégicamente suicida:

- Estados Unidos carece de infraestructura (barcos, plantas de licuefacción) para exportar tal volumen, y llevaría años aumentar la capacidad.

- Triplicar las importaciones actuales haría que el 60% de la energía europea procediera de EEUU, anulando la diversificación buscada tras la guerra en Ucrania.

- La UE, mientras predica la transición verde, firma un pacto que la ata a los hidrocarburos hasta 2028.

600.000 millones de euros para vaciar Europa

El segundo pilar del acuerdo es igualmente lesivo: La UE incentivará a sus empresas a invertir 600.000 millones de euros en EEUU, bajo la amenaza de aplicar un 35% a las exportaciones europeas a EEUU si no se cumple. La Comisión admite cínicamente que no puede obligar a las empresas, pero las presionará. Esto equivale a financiar la competencia y acelerar la deslocalización industrial en sectores estratégicos (tecnología, automoción, farmacia), justo cuando Europa necesita reforzar su autonomía. ¿Qué ha sido de ese informe Draghi que proponía un ambicioso Plan de Inversión Conjunto de 800.000 millones anuales para reforzar la base industrial y tecnológica europea? Europa pagará su propia decadencia industrial.

La imposición de un arancel del 15%: un golpe económico estratégico

Además de las cláusulas de inversión forzada, Estados Unidos ha impuesto un arancel general del 15% a la mayoría de los productos europeos que importa. Esta medida, lejos de ser una mera herramienta comercial, es un instrumento de dominación económica que:

- Asfixia la competitividad de sectores clave europeos al encarecer artificialmente sus precios en el mercado estadounidense.

- Debilita aún más la industria europea, ya de por sí afectada por la deslocalización y la dependencia energética, al reducir sus exportaciones y marginar su presencia en una de las economías más grandes del mundo.

- Fomenta la sumisión comercial, pues la Unión Europea se ve forzada a aceptar estas condiciones asimétricas so pena de sufrir represalias aún mayores en caso de incumplir los compromisos de inversión en Estados Unidos.

Eliminación del principio de precaución: la vida y el ambiente al servicio del mercado

Este acuerdo supone una claudicación regulatoria de profundas consecuencias, ya que la Unión Europea ha aceptado de facto la sustitución del principio de precaución (pilar fundamental de la legislación comunitaria en materia de salud pública, alimentación y medio ambiente) por el principio de mercado. Esto significa que, para no crear barreras comerciales injustificadas, se priorizan los intereses económicos y la libre circulación de mercancías sobre la protección de los ciudadanos y el planeta. Es la victoria de la lógica corporativa sobre el interés general.

Cesión de soberanía financiera: el marco de los criptoactivos

La sumisión se extiende también al ámbito financiero. En 2024, la Unión Europea aprobó un Marco Regulatorio para los criptoactivos (MiCA) que, en su propuesta inicial, pretendía limitar la circulación de stablecoins (criptomonedas estables) basadas en divisas extranjeras, como el dólar, para proteger la soberanía monetaria y financiera de la Unión Europea. Sin embargo, ante las presiones de los lobbies financieros y la administración estadounidense, esta limitación fue eliminada. El resultado es que el euro se ve ahora más amenazado por la posible dominación de stablecoins emitidas por grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, que operarán con mínimas restricciones en el mercado único. Es otra cesión de soberanía que allana el camino para que el dólar fortalezca su hegemonía incluso en el espacio digital europeo.

Von der Leyen y el Silencio ante el genocidio palestino

La humillación europea ante Trump no es el único frente de sumisión. Existe una capitulación más grave y moralmente obscena: la complicidad estructural de la Unión Europea en el genocidio del pueblo palestino.

Europa no es solo víctima de la humillación trumpista; es verdugo activo por omisión en Gaza. Al priorizar sus intereses comerciales y geopolíticos con Israel y EEUU, ha traicionado sus propios valores fundacionales. Mientras Von der Leyen aguantaba estoicamente su papel secundario en el Despacho Oval, su Comisión bloqueaba medidas que podrían salvar miles de vidas palestinas. Como advierte Agnés Callamard de Amnistía Internacional: La supervivencia de 2,2 millones de personas palestinas en Gaza depende de que la UE actúe. Hoy esa opción brilla por su ausencia. Europa no solo se desindustrializa, además se deshumaniza.

Gastar el 5% del PIB para enriquecer al Complejo Armamentístico Militar Estadounidense

Trump ha convertido la OTAN en un instrumento de chantaje: exige a los aliados dedicar el 5% de su PIB a defensa, so pena de «dejar de protegerles». Von der Leyen y la mayoría de los gobiernos europeos claudican, aun sabiendo que:

- Europa no se enfrenta a amenazas existenciales de la magnitud que se pregona. La exigencia carece de una justificación estratégica realista para el nivel de gasto propuesto.

- El gasto se desvía a comprar armas estadounidenses: Los enormes presupuestos destinados significan que Europa financia principalmente la industria bélica de EEUU en lugar de construir su propia defensa integrada y soberana.

- Se sacrifican políticas sociales: En varios países, se anuncian recortes en pensiones, sanidad y empleo público, mientras se protege el gasto militar y los intereses de la deuda pública, priorizando los intereses de la industria armamentística y financiera.

La ironía es trágica. Europa gasta más que nunca en defensa, pero es más vulnerable al depender de un aliado que la desprecia y la humilla públicamente, obligándola a financiar su propio sometimiento.

Hacia una Europa Soberana: Democracia, Autonomía Estratégica y Defensa Común

La rendición ante Trump no es inevitable. Para ATTAC España, Europa necesita con urgencia:

- Reforma democrática radical: La Comisión debe elegirse por sufragio directo y el Parlamento Europeo necesita iniciativa legislativa para que las decisiones vitales dejen de tomarse en salones cerrados.

- Autonomía energética real: Acelerar un proceso integral de transición energética para minimizar las dependencias de combustibles fósiles basado en políticas intensivas de ahorro energético, generación distribuida, autoconsumo y sometiendo a una estricta planificación eléctrica, ambiental y territorial, el despliegue de grandes instalaciones de energías renovables y de almacenamiento.

- Inversión industrial pública y protección: Un «New Deal» verde y digital europeo, con mecanismos que prohíban las deslocalizaciones estratégicas y fortalezcan la base industrial comunitaria.

- Soberanía Tecnológica: Es imperativo destinar recursos masivos (públicos y coordinados a nivel europeo) al desarrollo de tecnologías críticas como los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones seguras y la ciberseguridad. Depender de terceros países en estos ámbitos no solo nos debilita económicamente, sino que nos expone a chantajes estratégicos y limita nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas en un mundo cada vez más digitalizado.

- Defensa Común Autónoma: Avanzar de manera decidida en la construcción de una defensa europea integrada y soberana, con estructuras de mando y capacidades propias, que permita tomar decisiones independientes y deje de depender de un protector que exige tributo a cambio de desprecio.

Europa necesita rebelarse

Francia ya sufre recortes, Alemania ve desmantelada su industria automotriz, y así irán cayendo todos los países de la UE bajo una crisis de consecuencias imprevisibles. Si Europa no despierta y pone fin a esta serie interminable de humillaciones, será, no una potencia, sino un espacio colonizado por EEUU. Solo nos queda dos alternativas:

- Aceptar esta humillación y quedarnos callados asumiendo todas las consecuencias y convirtiéndonos en un espacio irrelevante.

- Exigir un cambio de rumbo radical que priorice de manera urgente:

- La democratización profunda de las instituciones de la UE.

- El rechazo a acuerdos comerciales lesivos y a tratos vejatorios que sacrifiquen la soberanía y la dignidad europea.

- La construcción de una autonomía estratégica real en energía, industria, defensa y tecnología.

La dignidad no se negocia. Es el momento de defenderla.