Identifico democracia con el mutuo respeto, una regla de la que nos dotamos siempre que aceptemos las distintas formas de vivir. John Rawls definía la justicia en términos de procurar hacer efectivas las “bases sociales del autorespeto”. En el plano personal, el respeto consiste en concederse un valor innegociable. En suma, resistirse a claudicar cuando alguien en nombre de los afectos, pretende amoldar un proyecto vital, por el simple hecho de ser ajeno a sus necesidades particulares. Situaciones demasiado frecuentes en un vínculo de pareja, donde mantener lo propio, desde las amistades, hasta las aspiraciones profesionales, pudieran representar motivo de tensiones, o conflictos más serios.

Sabemos bien que las interacciones sentimentales son extraordinariamente complejas, pero no siempre los desacuerdos recurren a la palabra y menos aún a pactos en los que se explicite lo que cada persona espera de la otra. Todo lo contrario, la pareja también es un escenario de poder. Un poder que no se muestra públicamente, se reproduce en la intimidad de una relación sentimental, se justifica en nombre del amor y requiere de una sistemática expropiación de la identidad. Además, contiene una firme desautorización de todo rasgo de individualidad, recurriendo desde los agravios, hasta los golpes. De hecho, debemos a la teoría feminista haber conceptualizado el poder desde el esquema de subordinación y autoridad, y visibilizado aquellos mecanismos sociales, económicos y culturales que legitiman la desigualdad.

Esta lógica fue clave en la elaboración de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tuve la oportunidad de participar activamente en su elaboración. Fui el primer cargo público en materia de igualdad, pero sin añadir, familia, infancia o juventud entre sus competencias. Sólo igualdad. Razón por la cual las siguientes reflexiones son deudoras de la legislatura de la que formé parte (2004-2008), así como de las negociaciones, o mejor decir, las conversaciones con el ánimo de convencer de la necesidad de una norma a aquellos que serían los responsables de su puesta en marcha. La Ley tuvo su origen en una propuesta por parte de la oposición, en el año 2002 y en sede parlamentaria, que el Gobierno del Presidente Aznar desestimó. Las entonces muy minoritarias, pero constantes, manifestaciones de mujeres cada 25 de noviembre, no dejaban de recordar la urgencia de la medida. Se recuperó la idea y se amplió el campo de su articulado. Para empezar, ya en su exposición de motivos, o tarjeta de presentación de todas las normas, que recomiendo leer para conocer los principios que las inspiran, en la Ley 1/2004 se cita expresamente que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado sino al ámbito público. Y se añade que representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Antes de su promulgación, era el concepto violencia doméstica el más usado, desde la jurisprudencia, hasta los medios de comunicación. De esta manera, quedaban fuera de esta definición aquellas mujeres que no convivían con el agresor: tanto jóvenes que sufrían violencia, así como las mujeres maduras que eran amenazadas por su expareja. Esta focalización en la vida afectiva como escenario de violencia, fue muy controvertida por creerse que era reduccionista. De hecho se dudaba de su eficacia, dado que no se recogían todos los tipos de violencia que figuran en la Resolución 48/104 de la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1993: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». En cambio la Ley perfila la figura del maltratador en un compañero sentimental, se conviva o no.

Primeras Objeciones a la Ley 1/2004.

Una de las principales dificultades para entender la especificidad de la violencia de género, fue su denominación. En primer lugar, desde el punto de vista nominativo la definición de “género” que aportaba la Ley, fue rechazada por la Real Academia de la Lengua, que advirtió sobre la inutilidad de su uso, eso sí, sin citar ninguna de las múltiples referencias teóricas sobre la aplicabilidad del mismo. Ni lo entendió entonces, ni aún hoy está incorporado; a pesar de mostrarse receptiva ante términos como “friki”, “manga”, entre muchos otros, con más suerte por parte de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE. Esta valoración es mucho más que una anécdota, representa la inquietante estrategia de convertir una categoría de análisis en una extravagancia y, como tal, cualquiera puede desestimarla, negarla o refutarla, sin más. La misma idea que mantienen aún las Universidades españolas, al ubicar los estudios de género, como un conocimiento periférico en la capacitación curricular: master o asignaturas optativas son las únicas opciones. Esta limitación en la oferta educativa repercute en reforzar la subestimación teórica por parte de quienes deben aplicar la Ley, porque de no entender su significado, esta omisión afectará al desarrollo de su práctica profesional y sobre todo, a la eficacia de respuesta a las mujeres maltratadas.

En segundo lugar, fue extraordinariamente complejo desvincular la violencia de género de su interpretación como un asunto privado, un suerte de problema de pareja en el que no es lícito inmiscuirse, salvo que se produzcan actos constitutivos de delito. Pero convertirla en un asunto público fue clave en cada proceso de presentación de la Ley a distintos profesionales, que en un futuro deberían implementarla. Se trataba de recordar que la violencia era consecuencia de una deficitaria aplicación de las políticas de igualdad y esto repercute en las conductas de los agresores y de las víctimas. Bien es cierto, que cada día tenemos la fortuna de contar con rigurosos análisis sobre la materia, donde cada aportación teórica, o práctica, nos ayuda a entender la complejidad del fenómeno; sin embargo es necesario profundizar en aquellos análisis que relacionen violencia, con la posición de inferioridad que se reserva a las mujeres dentro de la estructura social, política o económica de nuestro país. En otras palabras, disponemos de menos ejemplos que vinculen la violencia con el grado de igualdad de trato y que a su vez sean capaces de identificar qué factores de desigualdad provocarían un estado de indefensión de las mujeres. Nos convendría saber ¿con qué recursos personales cuenta una mujer para poder iniciar el difícil proceso de iniciar un proceso judicial? O bien, conocer qué ocurre en el intervalo entre llamar al teléfono de emergencia 016, más de 30.000 llamadas anuales, y la decisión de interponer una denuncia, que representan menos de la mitad. De todo ello informó el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya anterior Presidenta Inmaculada Montalbán mostró, en el año 2013, su preocupación por una caída en las denuncias de un 9,6 en los últimos cinco años.

En tercer lugar, hacer entender que no se trata de un problema propio de un colectivo, porque si todo Estado de Derecho tiene la obligación de garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, con esta obligación constitucional se deberían ver implicadas todas las instancias sociales, y no sólo las áreas de mujer inscritas en cualquiera de las instituciones públicas. Sin embargo, un problema fundamental radica en la extendida interpretación de considerar a las mujeres como un colectivo. Pero ¿qué efectos tiene para las mujeres ser definidas de este modo? Aparentemente parece una definición neutral, carente de consecuencias, pero nada más lejos de la realidad. Primero, porque los colectivos se asimilan a las minorías, es decir, se les adjudica un rasgo particular que les adscribe al grupo en función de su -color, raza, edad, clase social-. Lo cual no ofrecería problemas, sino fuera porque esta operación sólo rige para las mujeres, en ningún caso a los hombres se les concede tal tratamiento diferencial, salvo que posean una particularidad concreta: jóvenes, ejecutivos, jubilados. En cambio, las mujeres siempre son catalogadas como un colectivo en su totalidad. Ni siquiera es preciso adscribirse a un grupo a través de un rasgo concreto, ni por edades, renta, color u orientación sexual. Las mujeres por el hecho de ser mujeres se definen como un colectivo, cuando en nuestro país representan un 50,8% de la población censada (INE. A 1 de enero de 2014).

Esta es la primera estrategia de exclusión, pero lo más inquietante, son las características que se les atribuye como colectivo, cuyo significado común son sus “especiales dificultades”: problemas de conciliación, de autoestima, de trabajo, entre otros. Dificultades que se analizan como inherentes a las mujeres. Es decir, no quedan cuestionadas instancias públicas cuyo funcionamiento y regulación horaria, pudieran representar un serio obstáculo a su participación. O las constantes convocatorias de reuniones, que se convierten en requisitos de una presencia activa, sin olvidarnos de las interminables jornadas diarias que la esfera política, sindical, empresarial reserva para afianzar sus relaciones formales e informales, pero estas pautas de funcionamiento no se cuestionan. Si las mujeres no tienen tiempo es un asunto personal o, lo que es lo mismo, imputable a su organización horaria.

Como personas interesadas en la violencia de género debemos preguntarnos, ¿aceptamos estas definiciones u optamos por seguir haciéndonos preguntas? En suma, ¿las interpretamos como características propias de las mujeres o resultado de una división sexual de funciones, que hombres y mujeres reproducen a través de los roles? Sin embargo, al asimilar al conjunto de las mujeres al repertorio de los colectivos,estas quedan expuestas a ser tratadas desde esta óptica de grupo, definición que opera para los responsables de diseñar políticas sociales. ¿Qué ventajas depara esta clasificación, si estadísticamente las mujeres representan la mayoría de la población? Para empezar a las minorías se les reconoce más por sus “problemas” pendientes de solucionar, que por sus méritos o aportaciones. No olvidemos que las necesidades tienen un tratamiento político distinto que los derechos, sobre las primeras recae la incierta voluntad política de solucionarlas pero siempre estarán cautivas de presupuestos públicos, o del grado de conocimiento sobre igualdad de quienes la incluyen entre sus competencias. Carencia que ni siquiera se tiene pudor de lamentar. El propio Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad reconoció, según sus propias palabras, en una rueda de prensa que no se había leído la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de formar parte de un gobierno que iniciaría una reforma regresiva de la misma.

Por estas razones, los programas, o medidas son específicas y se orientan a subsanar aquellos supuestos “déficits” que las mujeres presentan. De esta manera se utiliza el término “inserción” en cualquiera de las esferas sociales: laborales, culturales. Pero la respuesta está condicionada por el grado de compromiso de cambio de las instituciones, demasiado refractarias a una revisión de sus procesos. Resulta más sencillo administrar políticas específicas: los programas de diversidad, dentro del capítulo Responsabilidad Social, en la empresa privada, o bien el denominado sector, dentro de la Administración Pública. La misma interpretación motiva que en los foros internacionales se organicen sesiones específicas sobre mujeres. Por ejemplo, en la Unión Europea la agenda de igualdad se ubica en la Comisión de Políticas Sociales, a cuyas sesiones acuden aquellos cargos políticos que la incluyen entre sus responsabilidades pero deben compartirla con otras áreas de trabajo, lo que concentra la igualdad junto a otras competencias como Educación, Salud, Políticas Sociales (Alemania, Grecia, Portugal, Italia Reino Unido, Noruega, Finlandia). Son excepcionales los países en que existen Ministerios de la Mujer en la Administración General del Estado (España hasta el 2010 y Suecia). Si acudimos a los escenarios políticos, observamos al líder de cualquier partido haciendo un acto sólo para mujeres, reproduciendo así la concepción de éstas como colectivo, lo que creará estructuras específicas, mujeres de, feminismos de, a la que se añade el nombre de la formación política.

En todos los casos, se comparte el mismo discurso: la indudable capacidad de las mujeres y su injusta invisibilidad. Tal defensa sobre las virtudes de un colectivo, sería inaudita en el caso de los hombres. Además, fuera de estos marcos de proclamación de excelencia, cuando las agendas públicas o privadas, políticas, traten asuntos claves, como la economía, la protección por desempleo o la administración territorial, estás no tendrán presencia alguna en la toma de decisiones. Evitar esto fue un propósito de La Ley 1/2004, que quiso convertir en un asunto de interés general aquello que se definía como un asunto privado de las mujeres. Por ello, lejos de establecer regulaciones en clave de colectivo específico, se buscó una equivalencia de derechos en el espacio público y para ello, era preciso aportar artículos sobre educación, mercado de trabajo, hasta la creación de nuevas estructuras, como los juzgados especializados de violencia contra la mujer y una fiscalía de violencia de género. O la Delegación Especial contra la Violencia de Género, que creó un observatorio para homologar datos estadísticos, además de crear el teléfono 016.

En cuarto lugar, más que un obstáculo, se trata de lo que fue, bajo mi punto de vista, una pérdida irreparable para aumentar la efectividad de la Ley: no lograr introducir el machismo como un agravante. Del mismo modo, que la xenofobia, el antisemitismo o el racismo son tipificados como tales en el artículo 22.4 del Código Penal. Esta valiente propuesta la hizo la Presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, quien argumentó en una comparecencia en el Congreso, la conveniencia de introducir este tipo de discriminación en el código penal, dado que la Ley 2/2004 sólo agravaba las penas para los delitos de lesiones. Pero nadie, ni siquiera el partido del Gobierno que impulsaba la Ley, aceptó su fundamentación. La negativa fue contundente, lo que demuestra que la violencia se encapsulaba en los problemas de un colectivo específico y no precisaba tratamientos jurídicos más severos para evitarla. Siempre me he preguntado si la presencia de otras discriminaciones directas en la legislación, no habrá dependido de la solidez de alianzas, o de la capacidad de presión, como lobbies, de los colectivos que las padecen.

En quinto lugar, sobre la Ley pesó otra grave acusación: la de beneficiar a las mujeres en detrimento de los hombres, concretamente en relación al artículo 38: Protección contra las amenazas. El debate procesal se basaba en un interrogante: ¿por qué un mismo hecho: amenazar o coaccionar tiene un distinto tratamiento penal, tipificado como delito en el caso de lo realice un hombre con una relación sentimental con la víctima, y no pesa del mismo modo para las mujeres? Esta elevación de la pena fue interpretada como una relación inversa entre legalidad y discriminación, y provocó encendidos argumentos. Sabíamos, como se manifestó en los encuentros de trabajo con médicos forenses que las coacciones y amenazas eran la antesala de las lesiones. Los hombres no vivencian pánico, es cierto que pueden sentir ira, agresividad, pero no miedo y, mucho menos, terror. Pero este aparente “trato de favor” conectaba peligrosamente con el imaginario social sobre que las acciones positivas, o en el ámbito político, las famosas “cuotas” y que a pesar de ser mecanismos garantes de la igualdad, se presentan ante la opinión pública como medidas fraudulentas para favorecer a las mujeres.

Si las mujeres carecen de referentes de autoridad, ¿de qué elementos podrán servirse para reunir las fuerzas suficientes para tomar una decisión? ¿Qué significados les devuelve la vida pública que les doten de la suficiente legitimidad para denunciar una situación insostenible? ¿Acaso no incide en su autoconcepto, la insistente representación de lo femenino a través de la emocionalidad, la nigromancia y sólo con algunas excepciones, son convocadas en el papel de expertas, para hacer aportaciones sobre la economía o la ciencia?

La tarea de una sociedad decente, como diría Martha Nussbaum, es ofrecer a todos sus ciudadanos las mejores condiciones para desarrollar sus capacidades, y esto sólo se logra si colocamos la igualdad no como un mero principio, sino desde el exigente plano de una buena convivencia. Si las mujeres no perciben la igualdad de trato, o como la define Ronald Dworkin, la distribución equitativa de recursos y oportunidades vitales ¿cómo va a marcar límites a quien coacciona su libertad, sobre todo cuando no se trata de cualquier persona, sino de aquel con quien está vinculada afectivamente? Sin embargo, todo el mundo espera que ella dé el primer paso, que la víctima denuncie, como única vía para acceder al sistema de protección. ¿Por qué la fiscalía no actúa de oficio, cuando está autorizada para hacerlo conforme a sus competencias? ¿O todavía se define la violencia de género como un delito privado, y no como un delito público? ¿Qué ocurre entre la denuncia y el final del procedimiento?

Se sigue depositando en la víctima el poder de decisión, en una interacción donde los primeros efectos de la violencia radican en hacer dudar a la víctima de sus propias percepciones. ¿Con qué elementos podrá defenderse y actuar en nombre de su autonomía? Especialmente, cuando la imagen que devuelven las instancias públicas o privadas sobre las mujeres está ligada a sus problemas y no a sus capacidades. De dónde extraerán las mujeres la suficiente autoafirmación para escapar del círculo de la violencia. Quizás esto explique que aún carezcamos de campañas contra la violencia, cuando disponemos de campañas de tráfico con periodicidad bimensual. Son los medios de comunicación quienes informan sobre los episodios de violencia, sobre la crueldad de los asesinatos y, aunque aún esta materia informativa se ubique en la sección de sociedad y no en la sección política, es indudable que han contribuido a mantener este persistente fenómeno.

Una víctima sin similitudes: la mujer maltratada

Las relaciones sentimentales fueron el eje de la Ley, porque su dinámica genera una grave indefensión para la víctima y una certeza de impunidad para el agresor. Sabemos que toda pareja debería estar abierta para aceptar los desacuerdos como un factor saludable propio de la intimidad, porque de no existir diferencias, estaríamos ante un miembro que siempre cede frente a otro que lidera. Uno de los pactos igualitarios en un vínculo afectivo radica en ampliar la libertad del otro, para lograr que la pareja sea una suma de individuos con proyectos propios, no de roles, provistos de identidades y funciones. En nombre del amor, no cabe exigir la pertenencia de otra persona, nadie es propiedad privada de nadie. Muchas mujeres se comportan como si tuvieran un propietario, por lo cual la secuencia de “tenerse” como referencia se vuelve problemática para ellas, como si traicionaran su rol.

Saberse un individuo es mucho más que una afirmación personal, señala el grado de autonomía que puede disfrutar una persona, comprobar si se toma como referencia a la hora de tomar decisiones o bien busca la aprobación. Por ejemplo, en los lenguajes cotidianos detectamos a mujeres, jóvenes o adultas sometiendo sus opciones al consentimiento de sus parejas afectivas. En suma, considerarse sujeto es la máxima protección contra la violencia y precisa de una poderosa voluntad de deslealtad hacia los preceptos de género, un doble vínculo con difícil salida. Si la privacidad, en el sentido positivo de lo «propio» y como elemento constitutivo de la individualidad, es una tarea difícil para cualquiera, lo es aún más para quienes gozan de mayor aceptación, si la renuncia y el sacrificio conforman sus virtudes públicas más valoradas. La habitación propia de Virginia Woolf resulta una brillante metáfora de la decisión a pensarse en singular, libre de toda demanda externa que las encierre en un conflicto de lealtades, entre lo que quiere hacer y lo que debe. En esta línea, Richard Sennett, señala dos tipos de compromiso, aquellos que parten de la decisión y los que encierran un mandato de obligación.

Podríamos afirmar, que la autonomía, entendida como “autogobierno”, como libertad de pensamiento y de acción es la prevención más eficaz contra todo tipo de violencias. Sabiendo, de la dificultad que esto entraña en una relación de pareja. Como señala la socióloga Eva Illouz, todo vínculo sentimental opera sobre “la economía de la escasez respecto a las libres opciones con otros encuentros”. Y añade “qué se puede esperar legítimamente del otro sin quebrantar su libertad”. Ahora bien, si nos centramos en una relación de maltrato no cabe esperar matices: la libertad de movimiento está prohibida. Se reclama una severa división de roles, y cualquier rasgo de individualidad será interpretado como una rebelión inaceptable, ante la cual el castigo sirve de advertencia y alecciona de posibles infracciones.

¿Qué diferencias existen en una víctima de violencia respecto a otras víctimas? Pensemos en un escenario de conflicto. Ante el mismo, un sujeto tiene la posibilidad de huir, pedir ayuda, o responder a la agresión. Ninguno de estos gestos son opciones para una víctima de violencia. La huida es tan complicada, por las dudas y el miedo, que la psicóloga Leonor Walker escribió una estrategia de fuga específica para las mujeres maltratadas. Tampoco pide ayuda, ni lo comparte con sus amistades o con su familia. Volverá clandestinos los agravios y las agresiones que sufre. Incluso aquellos que dejan señales; camuflará sus lesiones y si requieren atención médica los revestirá de accidentes domésticos. Hecho que motivó en la Ley la creación de unos protocolos destinados a los facultativos de atención primaria, quienes se hallaban ante la contradicción deontológica, de dar verosimilitud al testimonio de la paciente, o bien redactar un parte de denuncia ante la evidencia de las agresiones. Porque la denunciar representa para las mujeres maltratadas un rotundo fracaso personal, la constatación de no haber sabido hacerlo de un modo que no provoque iras.

Como investigadora, al realizar grupos de discusión con mujeres maltratadas, coincido con otros que concluyen que el sentimiento de vergüenza, de culpabilidad y fracaso sólo deja de ser paralizante en el caso de que los hijos e hijas puedan sufrir algún riesgo. En esas circunstancias el rol de madre, gana al de esposa, o compañera sentimental, y produce el impulso necesario para solicitar ayuda o asesoramiento. Del resultado de este acompañamiento experto dependerá el tiempo que requiera para sentirse segura e interponer una denuncia. La víctima de violencia es singular por otros motivos. Porque no responde a la agresión, aun viviendo en un régimen de terror cotidiano, ella espera a que las cosas cambien, mientras realiza un autoexamen revisando en qué podría haber fallado. Su discurso culpabilizador coexiste con la rehabilitación del agresor, buscando una explicación a su hostilidad. Siempre serán los agentes externos los responsables de su crueldad: el trabajo, su carácter, su infancia. Michael Foucault señalaba que el miedo es el mejor instrumento de control porque logra que la víctima aprenda a examinar cada gesto que pueda molestar a su agresor. Se inhibe por adelantado anticipándose a las posibles reacciones. El miedo es devastador y anestesia cualquier intento de salida.

Sin analizar estos hechos, sin analizar qué significa la igualdad, los cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadoras y trabajadores sociales, el personal médico, del campo de la psicología, o de la judicatura, fiscalía y abogacía seguirán sin comprender por qué resulta tan lento y penoso para las mujeres maltratadas tomar la decisión de denunciar, o qué causas concurren para que ella retire una denuncia antes de la vista oral. En otros escenarios, como las casas de acogida, o los pisos de emergencia, las directoras se preguntan qué les lleva a preguntar por él una vez que el miedo ha remitido, o qué les incita a querer acordar una cita. Incluso aspectos aún más espinosos, cuando una Orden de Alejamiento se vulnera cada vez que ella abre la puerta o accede a un encuentro, aun sabiendo que éste sea sumamente peligroso. Todas estas vicisitudes provocan que los profesionales, la policía nacional o local, no sepan cómo actuar, aunque el cumplimiento de la Ley es taxativa: vulnerar la Orden de Alejamiento es constitutiva de delito, pero el consentimiento de la víctima les confunde. El resto de los profesionales, saben que a pesar de haber invertido su trabajo, o su asesoramiento acompañado a la víctima, ésta no responde como el resto de las víctimas a su intervención; duda y perdona. Por lo que es lógico, que experimenten una desafección con su tarea, porque no siempre existe reciprocidad entre su empeño y el resultado esperado.

Lo mismo sucede en la familia nuclear de la mujer agredida, o bien están desorientados porque no aciertan sobre cómo influir en su hija, o en su hermana, y porque temen que al advertirla del peligro de una relación tan nociva provoquen, muy a su pesar, la reacción contraria: una encendida defensa del maltratador. Su desorientación es el motivo de demanda al teléfono de emergencia 016, que registra una media de un 23% de sus llamadas a solicitud de familiares y allegados. En otros casos, encontramos aquellas familias que prefieren apelar a la estabilidad de la pareja y minimizan el desastre, por lo que la disuaden de mantener la denuncia y, en muchas ocasiones, le piden que la retire. Lo que constituye uno de los motivos de preocupación para la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas (www.cemabog.org)sobre el papel que juega la familia en la cronificación de la violencia. Pero todas estas aptitudes carecerían de sentido sin relacionar la violencia contra las mujeres con las políticas de igualdad y el género. Por supuesto, sin olvidarnos qué clase de perjuicios persisten para desautorizar la Ley, y lo que es más grave, a las mujeres víctimas de violencia de género, como incoherentes, o tramposas, como sucedió con la difamación sobre las denuncias falsas.

Podría parecer que los valores de la sociedad se renuevan en la medida que se ejercita la democracia, tanto en la esfera pública como privada. Lo que significa enterrar principios de autoritarismo y subordinación hasta convertirlos en aptitudes intolerables. Sin embargo, las encuestas (Barómetros del CIS) demuestran que la igualdad, como principio; es decir como idea es aceptada sin fisuras. Todas las respuestas coinciden en que mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos, ahora bien, cuando la igualdad ha de traducirse en prácticas sociales concretas, en acciones, los parámetros de género muestran enormes resistencias. Persevera la desigualdad en el uso del tiempo. Un solo ejemplo en cuanto al grado de corresponsabilidad familiar: La atención de hijos e hijas (CIS. Marzo, 2014 ) es asumida por las madres en un 82%, seguida de la abuela en un 8,5% y en tercer lugar el padre, con un 4,5%.

La vigencia del término “género”

El término género no debe entenderse sólo en el plano descriptivo de unas diferencias biológicas, sino como una interpretación cultural, un conjunto de expectativas sociales de los roles que han de desempeñar mujeres y hombres. En suma, un código de comportamientos y de convenciones sociales. Está directamente ligado a la división de espacios: lo público y lo privado. La sociedad, si bien parece distribuir jurídicamente la igualdad, nombra como responsables del hogar a las mujeres y como sustentadores principales a los varones. Ante un conflicto dentro de una relación afectiva, cabría saber si nos hallamos ante dos sujetos cuya opinión quiere hacerse valer, o bien son los roles masculinos y femeninos quienes se abren paso en la contienda. ¿En que se apoya cada uno en la discusión, de qué modelos o experiencias se sirven? Los roles son pautas de conducta exigentes y logran ejercer una enorme presión de conformidad, pero a cambio aseguran a quienes se adaptan un tranquilizador sentimiento de legitimidad ante los demás. No hay rupturas ni extrañezas. En definitiva, un código basado en el “deber ser”, en el caso de los roles femeninos más orientados a especializarse en lo ajeno, que en una misma como un marco de referencia vital.

Si la categoría género es útil para entender qué papel juegan los roles, aumenta su capacidad explicativa a la hora de interpretar la dinámica de una relación de maltrato. Por ejemplo, ¿a qué patrones de comportamiento responde permanecer cautiva de una relación de maltrato durante 8 años de promedio? O, el número estadísticamente relevante de hombres que no dudan en declarar que las aman, incluso después de haberles provocado lesiones o la muerte. ¿Qué les lleva a experimentar una culpabilidad subjetiva cuando son ellas las vejadas y agredidas? ¿Por qué no actúan como otro tipo de víctimas, con capacidad para asociarse y demandar adhesiones a la sociedad, con fuerza para denunciar su agresión públicamente, y exigen de manera firme una reparación al daño causado? Son escasas las asociaciones, o su nombre lo dice todo: Asociación Mujeres Supervivientes de Andalucía. La mayoría de las mujeres maltratadas no siguen este modelo, la vergüenza y una enorme sensación de derrota las inhabilita para formar asociaciones, o para reclamar medidas cuando las Administraciones Públicas no actúan con la debida diligencia.

En las relaciones de maltrato el peso de los roles de género no sólo actúan como un elemento desencadenante del conflicto, también sirven para perpetuarlo. Muchos policías se sorprenden sobre el tipo de hechos que el agresor relata como motivo de una paliza, e incluso del asesinato. Las diligencias recogen unos hechos que, aparentemente, carecen de entidad para provocar tan cruel castigo. En principio, pudieran parecer hechos sin importancia, discusiones habituales en el ámbito doméstico. Su perplejidad es sincera. No lo entienden. Lo cual es lógico, porque se trata de algo mucho más importante que el grado de satisfacción respecto a la tarea doméstica; el maltratador persigue verificar un escrupuloso cumplimiento del rol femenino y por supuesto, de no hacerse así su pareja se atendrá a las consecuencias.

Sabemos que el rol de esposa y madre aún están confinados a un desprendimiento de una misma para atender las necesidades ajenas. Y aunque los nuevos estilos de vida han enriquecido las formas de su ejercicio: madre sola, mujeres separadas, o madres con una orientación sexual distinta, sus compromisos de atención son requeridos sin contemplaciones. Resulta muy difícil mantener unos límites a las demandas familiares y, con el mismo empeño a mantener a salvo una relación de pareja, más aún exigir reciprocidad. La figura de la “madre” no sólo alude a quienes efectivamente lo son, sino que se reclama como un atributo definitorio, una cualidad sustancialmente femenina. La maternidad siempre remite a un rol femenino; un hombre se feminiza al adoptarlo y pasa a ser una excepción con una gran valoración positiva. Así es, porque la definición de la paternidad se define por otros rasgos: la trasmisión de apellido y de la principal renta familiar. En cambio, la maternidad es una aptitud de cuidado, de hecho las chicas jóvenes “cuidan” a sus compañeros sentimentales, se ajustan a sus tiempos, a su peculiar forma de ser, o bien se adaptan a sus gustos, o a sus amigos. Y, en la mayoría de los casos, esta atención conlleva la desatención de sus propias amistades, o afecta a su rendimiento. ¿Todavía nos sorprende que en una vista oral, la víctima rectifique su testimonio? Además el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la figura del derecho a la dispensa, o la posibilidad que tiene toda mujer de no declarar contra su marido, aunque éste sea el maltratador y ella la víctima. Ante lo cual el fiscal puede retirar la acusación.

Sostener emocionalmente una relación es definido como logro en el discurso femenino, ello pudiera explicar que más de un 36% de las víctimas se nieguen a declarar contra su marido o compañero sentimental. Lo cual nos indica la tensión de lealtades que operan en un acto procesal de este tipo, donde no siempre los jueces advierten de lo que eso significa. Los resultados son estremecedores, el maltratador sale en libertad y es previsible que ajuste cuentas con su “delatora”. La Memoria Anual de la Fiscal de Sala, Coordinadora de la Violencia contra la Mujer, alerta sobre otras estrategias de desautorización de la víctima, como son los Recursos de Revisión ante la Sala II del Tribunal Supremo. El condenado se querella contra la víctima sosteniendo que su condena sólo se basó en una denuncia, la mujer se presta a declarar y, como resultado de confirmar este supuesto, queda condenada. La propia Memoria reconoce que es preciso estudiar esta forma específica de violencia, porque sabe que los comportamientos de género inciden en el desarrollo procesal. El número de sobreseimientos es el indicador sobre el grado de impunidad de los maltratadores, que desde el año 2005 ha supuesto un incremento de un 158%. Suspender la causa por falta de pruebas, sin iniciar investigaciones de oficio, delata un mal funcionamiento de los órganos de justicia, ante cuyos déficits no parece haber ni un seguimiento y, mucho menos, se activan las medidas correctoras suficientes.

En cuanto a los hombres maltratadores, un debate permanente se centraba sobre la posibilidad de lograr su rehabilitación, o bien dudar de cualquier método eficaz para ello. Este tema, además gravita sobre una posición ética acerca de la capacidad de recuperación de un sujeto. En el caso de los maltratadores, es una condición ineludible que éstos acepten su responsabilidad en la agresión, sin señalar a su pareja como la principal causante de su hostilidad. Y esta dificultad en reconocerse como agresor, es precisamente el obstáculo sobre el que aluden la mayoría de los terapeutas en el tratamiento. Los maltratadores encuentran una extraordinaria dificultad en asumir la responsabilidad de sus acciones, para minimizarlas. Los hombres violentos, ni perciben el pánico ni viven disculpándose. Testimonios de los que son testigos permanentes los cuerpos de policía especializados, que observan su modo de definirse: sujetos que “responden” a una provocación, a una suerte de insubordinación. Del mismo modo, cuando el conflicto remite los maltratadores saben activar la lástima, han vivido del perdón y de las segundas oportunidades que les facilitaba la víctima. Esto ocurre justo en el momento de la ruptura, o cuando se está tramitando una denuncia. Es frecuente hallar testimonios de hombres que reclaman el perdón y apelan al sentimiento de pena, pero sin reconocer la gravedad de lo sucedido, no para rendir cuentas sobre lo arraigado del poder y el narcisismo, sino con la intención de purgarse, de redimirse.

“Yo parecía la victima cuando salí de la cárcel”. Un maltratador que narró en el diario El País (13.03.2011) cómo disciplinó a su mujer, una periodista con carácter independiente, que a pesar de reiteradas agresiones, nunca denunció. Fueron los vecinos, porque los golpes suenan, quienes tomaron la iniciativa. Otras veces, son los vecinos quienes declaran en los reportajes de televisión, la extrañeza ante la detención de un maltratador, puesto que era correcto, e incluso, amable. Sin pensar que el agresor se especializa en quien sabe que seguro mantendrá la espiral de silencio que precisa la violencia. También La Ley contra la Violencia contempla medidas en este campo. Se incluyeron trabajos en beneficio de la comunidad, como parte de la reeducación de maltratadores, una medida aún pendiente de práctica. Sería difícil contabilizar el número de Ayuntamientos que así lo hicieron, pero no cualquier clase de trabajo, sino aquellos cuya naturaleza esté ligada al cuidado, por ejemplo, en la atención de personas dependientes, o en centros de salud, o de mayores. Porque si el poder ha estructurado sus relaciones sentimentales, vivenciarse en la posición de procurar cuidado a los demás, sería un cambio nada desdeñable para ellos.

Sabemos que la identidad masculina se centra en una independencia económica y en aportar la principal renta a la unidad familiar. Su identidad positiva es directamente proporcional a su posición en el mercado de trabajo. ¿Acaso no se vincula la identidad masculina con la esfera laboral? Con tal contundencia como la que conlleva un despido en el que se hace un examen retrospectivo sobre en qué se falló. El cine de Fernando León, en su film Los lunes al sol, muestra la desolación de un grupo de hombres despedidos, cuya conversación se recrea en las anécdotas de su trabajo, única forma de seguir cohesionando al grupo. Otro tema sería reparar en el papel reservado a las mujeres de sus protagonistas. Resignificar la masculinidad, tomar el poder patriarcal como una debilidad y no como un signo de prestigio, es un buen ejercicio que promueven los Grupos de Hombres por la Igualdad, quienes buscan renovar los modos de relación convencional, donde la sentimentalidad mal entendida, requiere de la subordinación sentimental de las mujeres para afianzarse.

Materiales de derribo contra la Ley.

Desde el año 2005 que se crea, siguiendo la Ley 1/2004, el Observatorio Estatal de la Violencia de Género (https://www.msssi.gob.es/) no hay respuestas institucionales firmes a la altura de la gravedad del fenómeno. Incluso, contando con 65 mujeres asesinadas de promedio año, aún persisten ideas que colocan la Ley como sospechosa de no ser ecuánime con los principios de igualdad de trato ante la justicia. Veamos algunas de ellas y aprovechemos para hacernos preguntas sobre los significados que recaen sobre la violencia.

La primera de las difamaciones fue extender la idea de que las mujeres maltratadas incurrían en el delito de falsedad en sede judicial, sosteniendo denuncias falsas, las cuales son constitutivas de delito, conforme a los artículos 456 y 457 del Código Penal. Ante ellas, el juez, como la fiscalía o el Ministerio Público, debe actuar con contundencia. La responsable de contaminar a la opinión pública con estas afirmaciones, fue la Jueza Decana de Barcelona, María Sanahuja que añadía “da la sensación que algunas personas usan la fase de instrucción para tener mejor situación en los casos de separación”. El terreno estaba abonado para fomentar el sentimiento de sospecha sobre las mujeres maltratadas. Nunca presentó datos, o estadísticas que avalaran su afirmación. La cual sigue dando sus frutos, dado que recientemente, un Diputado de UpyD, miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sin aportar dato alguno, pero sabiendo muy bien que se hacía eco de un estereotipo con gran aceptación, volvió a inculpar a las mujeres. Tuvo que ser el Consejo General del Poder Judicial quien recordará en su informe del año 2011 que se produjeron 134.002 denuncias de las cuales sólo 19 fueron falsas, es decir, un 0,01. Pero sabemos bien que los prejuicios no admiten argumentos. En este sentido, cabría hacerse una pregunta: ¿Qué opera en la sociedad española para no contrarrestar esta idea con el elevado número de denuncias? Sin contar que el teléfono de emergencia 016, creado en el año 2005 con el único propósito de asesorar, haya recibido a 1 de enero de 2014, 10.220 consultas, o las 9.475 registradas en el año anterior.

Otra difamación radica en plantear que la Ley es inservible, tan contundente conclusión se expresa sin contar con una evaluación de la misma, como se fijó en la Disposición Adicional undécima. Lamentablemente, sólo se dispone de un informe de un grupo de expertos a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006, referido sólo a cuestiones técnicas sobre su aplicabilidad. Es necesario emprender una evaluación global, con más años de perspectiva. Y sobre todo, en relación con los mecanismos de coordinación que fijó en su articulado. Por ejemplo, las Unidades de Igualdad de las Subdelegaciones de Gobierno, ubicadas en cada capital de provincia con el objetivo de reunir a jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones de mujeres. Uno de los primeros recursos que utilizan las mujeres para asesorarse, así como cualquier grupo experto. De esta forma se actuaría en un doble plano: prevención y seguimiento de las víctimas de violencia. Sin olvidar, el ámbito rural que tan estrecho margen de anonimato ofrece a las mujeres que quieren asesorarse o denunciar. Estas unidades dependen de la Vicepresidencia de Gobierno, deberían contar con personal y con medios. ¿Qué objetivos se han cumplido en estas Subdelegaciones, o bien, con a qué tipo de obstáculos se enfrentan?

Lo más cómodo es reproducir la lógica del rival y manifestar que la Ley no funciona y a continuación añadir el número de víctimas como prueba irrefutable de su fracaso. Así es la norma y no su aplicación la responsable de esta pérdida de eficacia. Así se pronunció la Ministra Ana Mato en sede parlamentaria, proponiendo un mecanismo que se ha vuelto el comodín político por excelencia: un Pacto de Estado, un compromiso entre Gobierno y distintos grupos políticos para establecer acuerdos sobre esta materia. Es evidente, que el primer punto debería ser aplicar la Ley, para para ello se ha de contar con un riguroso diagnóstico del grado de cumplimiento de la misma. Sin embargo, la retórica política soporta todo y tiende a poner el cronómetro a cero. Así mientras el Ministerio competente de su seguimiento se inclina por las alianzas, el Ministerio de Justicia estudia reformar el Código Penal introduciendo cambios lesivos para las víctimas de violencia de género. Veamos algunos: determinar una pena de multa para los delitos de violencia, dado que en el caso de ir a prisión el maltratador, esto afecta a los bienes gananciales, e incluso merma la renta familiar. Las vejaciones deberán ser falta y no delito. O el más grave, por contradecir las prescripciones de Naciones Unidas, es utilizar el mecanismo de mediación cuando una de las condiciones para que ésta sea efectiva es que exista una relación de equivalencia en cuanto a la capacidad de negociación, algo imposible si se reconoce que entre una víctima y su agresor, el poder es la pauta interactiva predominante.

Otro argumento sobre la supuesta inutilidad de la Ley, que triunfa entre quienes sospechan de la inutilidad de la misma, es decir que lo más útil es la educación, en una clara invocación a la capacidad de los valores sociales para desechar conductas intolerables en las relaciones de pareja. Sin embargo, aunque la Ley incluyó la posibilidad de que Asociaciones o personas expertas en esta materia, se integrarán en los Consejos Escolares, a 10 años de la promulgación de la norma, aún no se ha aplicado. Si a ello sumamos la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, donde el respeto y la resolución de conflictos formaban parte curricular y aportaba ideas para la didáctica escolar, el escenario se complica. Es cierto que apelar a la educación es totalmente necesario. La educación mixta se implantó en España en 1970, pero a pesar de ello, aún pervive una distinta valoración sobre las conductas de niñas y niños: “los niños no lloran” y “las niñas no deben hablar así”, como expresa Marina Subirats, son signos de una educación que debería introducir materiales de coeducación como forma de corregir estas conductas. Por suerte, contamos con excelentes materiales que versan sobre cómo educar para la igualdad, o impulsan una educación no sexista, que Institutos de la Mujer o asociaciones de profesoras han elaborado. Aun así, el sistema educativo no hace los suficientes esfuerzos en esta línea. Ante ello surge una pregunta: ¿Qué resultados obtendríamos si el sistema educativo hiciera el mismo esfuerzo que cuando logró al desacreditar el hábito de fumar, si insistiera en la importancia del cuidado en el ámbito familiar, así como en un reparto equitativo de las tareas domésticas?

Una forma eficaz de derribo radica en ir degradando la igualdad privándola de recursos. Las políticas de igualdad, son políticas activas y como tal son un asunto económico. Los Presupuestos Generales del Estado y de las Administraciones Públicas han reducido en un 27% los capítulos de gasto destinados a la violencia de género. Sabemos que este mes de noviembre celebrarán muchos actos condenando la violencia, este gesto es gratis y mantiene su capacidad de convocatoria ciudadana, pero y simultáneamente es compatible seguir al pie de la letra la Ley 27/2013 sobre la Racionalización de la Administración Local, que afectará directamente a la prestación de atención a la Violencia de Género. Pero es mucho esperar que las agendas políticas supervisen los efectos de su toma de decisiones, aunque sean lesivas para las trayectorias profesionales y vitales de las mujeres.

Todo cabe en materia de igualdad, por ello mientras se busca un Pacto de Estado cautivo de la buena voluntad de las partes, hay pendientes de aprobación leyes urgentes, como una Ley Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual. O bien, recuperar derechos que se han quebrantado,como que las mujeres hayan dejado de cotizar por cuidados a personas dependientes la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, ha sido derogada de facto, aunque siga en vigor.

No hay consecuencias, porque lo que no aporten las Administraciones Públicas, como son las prestaciones derivadas de los servicios sociales, bien los pueden cubrir las mujeres, que de hecho no contabilizan el tiempo donado en los cuidados, ni obtienen reconocimiento alguno por parte de los miembros de la familia que se benefician de ello. Si se sigue degradando la igualdad como derecho práctico, no será fácil para una mujer maltratada creer que le asiste el derecho a proteger su dignidad, física o mental, si además sólo es visible para los poderes públicos el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.

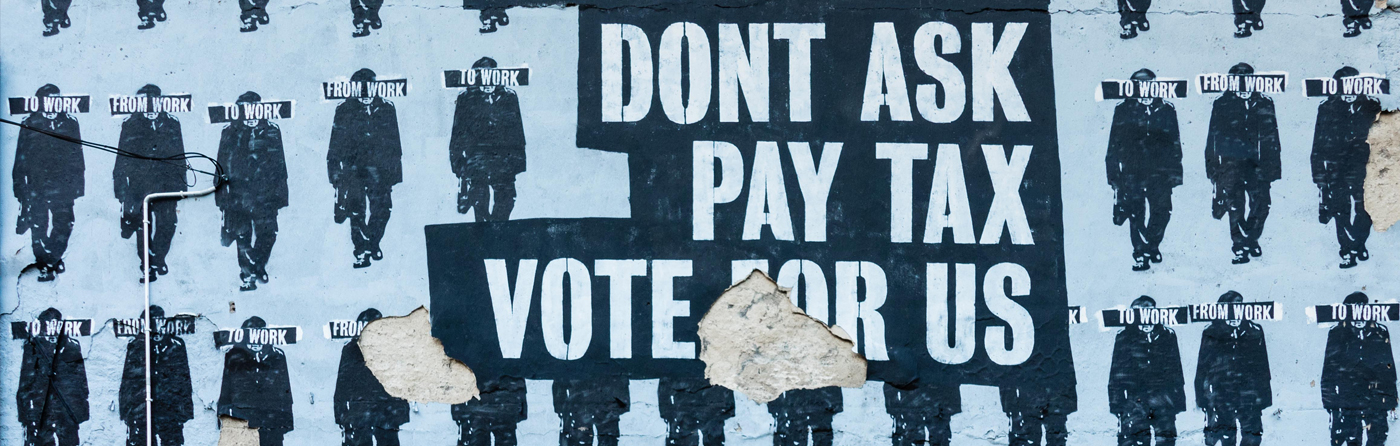

La encuesta sobre la monarquía de la Plataforma de Medios Independientes [PMI] manifestó la potencia del periodismo que practica la colaboración con el público y entre distintos medios. Como señalaba en la ponencia inaugural y en el primer resumen que hice de este debate, la PMI ofrece información como bien común; es decir, que se elabora y sostiene de forma mancomunada. La PMI sería un germen del Cuarto Poder en Red que quisiera promover este debate, abierto hace más de dos meses y que ha contado con 26 intervenciones. Nuestro agradecimiento a los autores y una primera conclusión: sigue abierto con una enorme vitalidad y urge concretarlo en iniciativas futuras de la PMI.

UN DEBATE CARGADO DE FUTURO

La mayoría de las intervenciones -como las de Carolina Bescansa, Cristina Flesher o Miren Gutiérrez- constataban la precariedad del apoyo social a la Corona, además de una clara fractura territorial y generacional. Sin embargo, no existe (aún) una mayoría social republicana suficiente. Y el proyecto republicano -como señalaban Felipe Gómez-Pallete, Paz Torres y Gabriel Flores- carece de hegemonía en el campo institucional y mediático. Así lo demuestran el retrato de la monarquía en el cine y la televisión –que diseccionaron Manuel Palacio, Vicente J. Benet y Sara Martín– o la Prensa de la que se ocuparon Fernando Ruíz, Marià de Delàs, Manuel Garí, Carlos J. Bugallo o J.L. F. del Corral. La indignación moral que expresaron Alfons Cervera o Manuel Chaparro se explica con la crisis de la mediación periodística que identificó Sánchez-Cuenca, el análisis de Paula Pof sobre el estado de la enseñanza de la profesión o la apuesta de David G. Marcos por una emancipación comunicativa alcanzable, claro está, a través de una comunicación emancipadora.

El relato periodístico predominante, desvelaba Josep Lluís Fecé, contrapone el orden al caos: identifica el primero con la monarquía y el segundo con la república. La estrategia de defensa monárquica minimiza y blanquea las corrupciones de La Zarzuela limitándolas al periodo reinante del ex-monarca (que queda, así, impune) y pretende eximir a su familia extensa, la consorte y el hijo heredero.

A pesar de la endeble solidez jurídica –demostrada de forma ejemplar por Carlos López-Keller Álvarez– este relato de la prensa cortesana blinda a la Corona. Para ello, airea los trapos sucios (sólo los de Juan Carlos I) de forma parcial, inconexa y discontinua. Con espasmos -según las urgencias de la regularización y la prescripción de los delitos– los tertulianos y editorialistas escenifican un escándalo moral que escamotea la rendición de cuentas.

Pero resulta imposible blanquear toda la colada de palacio. Los errores “puntuales” y “personales”, los pecados “veniales” y los fallos “menores” “del pasado” cobran verdadero alcance y magnitud cuando periodistas de la talla de Esther Rebollo hacen inventario; en su caso de los desmanes e intercambios de favores entre la casa de Borbón y la de Saud. Una auténtica pesadilla de 1.000 y una noches de farra compartida, connivencia y expolio de las arcas públicas.

UNA LÍNEA EDITORIAL COMPARTIDA PARA LA PMI

Sato Díaz, ex-director de Cuarto Poder, tomó la palabra cuando, por desgracia, cerró “su” medio… Ahora tenemos opción de recuperarlo desde la PMI en un Cuarto Poder en Red, Sato ;-) La urgencia cotidiana impidió tomar aliento y perspectiva a otros compañeros y compañeras. Quien escribe y Marià Delàs advertimos del riesgo de la irrelevancia para los medios sesgados por el “minifundismo” e “indiferentes” a la periferia. El gran Juan Tortosa denunció los vínculos entre “precariedad y sectarismo” y desafió el corporativismo que tapa vergüenzas propias y ajenas de connivencia con el poder. Considerando estas contribuciones y que los medios de la PMI mantienen líneas editoriales próximas, me permito señalar tres principios con los que funcionar en el futuro. Se trata de avanzar en el modelo de plataforma digital, que respete la autonomía de cada medio, pero dándoles la capacidad de influencia que solo pueden lograr si colaboran entre ellos y con sus públicos.

(1) Rehuir el proselitismo y (2) el reduccionismo del proyecto republicano o de reforma constitucional a la celebración de un referéndum. Porque (3) el periodismo, a diferencia de los gabinetes de relaciones públicas y la mercadotecnia electoral, no recluta votantes ni supedita su independencia a una meta partidaria. Aspira a que la razón democrática prevalezca sobre la razón de Estado y su Jefatura. ¿Cabe más alta misión?

El periodismo independiente no imparte doctrina ni directrices. Hace, en cambio, pedagogía democrática. Sin sermones ni arengas. Facilitando que la población ejerza sus derechos. Informar consiste en abrir debates, transmitir y repartir conocimiento; es decir, poder. En democracia el Pueblo lo ejerce sin tutela y apenas censura, investido del derecho a decidir. La titularidad de este derecho libera a la ciudadanía de la servidumbre y el vasallaje. La democracia universaliza la autodeterminación y el autogobierno, en el nivel personal y colectivo; extendiéndolos a la plebe.

Este marco ofrece potencial emancipador y democratizador. Y se mantiene vivo sólo si el derecho a decidir no se limita a celebrar un referéndum sobre la Corona o o la configuración territorial del Estado. En el Manifiesto por un nuevo republicanismo, sosteníamos que “la soberanía real (con minúsculas, pero inconmensurable) es, ante todo, alimentaria, tecnológica, científica y humanista”. Ese master frame –marco o encuadre general– para ser un “sueño eficaz” englobaría otros marcos y objetos de debate más concretos. Podría llegar a abordar cambios en la Jefatura y la organización territorial del Estado. Pero rebasa esos objetivos con creces: “[para el nuevo republicanismo] la paz se cifra en la defensa inalienable de los derechos humanos, dentro y fuera de las fronteras. Y se articula en los derechos sociales, el compromiso cívico y los cuidados mutuos”. “Dentro y fuera de las fronteras” son las seis palabras clave de la cita.

El periodismo independiente no es proselitista ni adoctrinador. Guarda distancia crítica respecto a programas políticos concretos y los desborda. Un medio informativo no es un púlpito para impartir dogmas. Ni una plataforma de relaciones y campañas públicas. Menos aún, una trinchera de combate ideológico o cultural. Un medio independiente lo es porque atiende a la agenda de su público. Le pregunta por sus preferencias, como hizo la PMI con la monarquía, y abre debates sin prefigurar el resultado.

PERIODISMO INDEPENDIENTE EN VEZ DE PROSELITISMO REPUBLICANO.

La encuesta de la PMI anuncia aires de cambio, pero no augura un tsunami republicano. En todo caso, se instaló en Cataluña y podría desatarse en Euskadi. En el resto de las autonomías, el republicanismo carece (por ahora) de respaldo institucional y social para forzar un cambio. Quizás resulta prematuro gritar “Abajo el Rey”. El desenlace de una consulta resulta incierto y sus consecuencias últimas, más que problemáticas.

No olvidemos que el 48% de los encuestados apostaban por un presidente “elegido directamente y con amplios poderes”. Muchos menos (28%) que quienes lo preferirían elegido por “el Parlamento y con pocos poderes”. Por desgracia, el presidencialismo duro casa bien con el militarismo. También con la ultraderecha de Vox, la muleta del destropopulismo o trumpismo que ha tomado las riendas del PP. Recordemos también que las FAS, bajo mando supremo del Rey, figuran en la encuesta de la PMI como la institución que despierta más confianza. Recibe una valoración de 6,3 sobre 10, frente al 3 de los partidos políticos. ¿Podría, entonces, el “viejo” republicanismo acelerar una involución democrática?

El imaginario de la II República carece de arraigo transversal y articulación institucional. A la amnesia oficial y la distorsión de la memoria histórica, se suma la instrumentalización, en no pocas ocasiones doctrinaria y sectaria, del legado republicano. Peleas intestinas no resueltas en quienes se arrogan “la izquierda” o el “progresismo”, escasa auto-crítica y demasiadas exclusiones (la del anarquismo, la más evidente) minan el frente republicano. Y lo debilitan en las guerras culturales que la (ultra)derecha disputa en bloque. Frente al negacionismo y la equidistancia guerracivilista, el memorialismo republicano quizás ofrece un exceso de melancolía. Su panteón de figuras, los credos y las filiaciones siguen todavía en disputa.

El periodismo, instalado en narrar el presente y el pasado próximo, debiera proyectarse hacia el futuro, rescatando figuras con carga emancipatoria en el presente. Las pioneras en la igualdad y la participación femeninas en la esfera pública serían un buen ejemplo. Desacralizar y desembalsamar el legado republicano requiere autocrítica e imaginación. Precisa una re(creación) distribuida y plural que actualice el proyecto de una III República, proyectando un futuro abierto a toda la ciudadanía.

¿Hará la PMI un editorial conjunto el próximo 8M para “Salvar a la Princesa Leonor”? Sería una vía para acercar el nuevo republicanismo a todas a aquellas que se niegan a verse reducidas a un papel reproductivo. Desvincularía el amor de los linajes (con)sanguíneos y liberaría a la heredera de la Corona de un matrimonio concertado por el pedigree y el patrimonio. ¿Recogerá firmas la PMI para que, coincidiendo con el próximo 23-F, se derogen la Ley de Secretos Oficiales, la Ley Mordaza o el Decreto Ley que permite suspender webs y cerrar internet sin autorización judicial previa? Son el marco legal que impide cuestionar la Corona y su blindaje constitucional.

Se trataría, entonces, de ir construyendo el escenario y acercando la hora de decidir sin ira, sin urgencias, sin miedo, sin tabúes y sin complejos (como la ultra-derecha). Pero desde el respeto democrático. Es decir, aportando toda la información y todas las voces relevantes, con un enfoque que nos conecta con las democracias de nuestro entorno donde la monarquía es una anomalía. Y donde el exilio republicano colaboró en derrotar las dictaduras nazifascistas. Se trataría, pues, no de guillotinar periodísticamente a los Borbones sino de avanzar hacia un sistema político-informativo en el cual se les pueda fiscalizar y, si está justificado, cesar, sin que por ello se tambalee todo el marco institucional.

El relato del nuevo republicanismo exige informar (insisto, no arengar) con el retrovisor del pasado, pero encendiendo las luces largas: mirando hacia delante, por caminos no trillados y sobrevolando las fronteras territoriales, ideológicas e identitarias; sin nostalgia ni melancolía. La controversia, que se solapó a nuestro debate, sobre figuras atravesadas de contradicciones y manipuladas por el franquismo, como fue Unamuno, también pueden promover un republicanismo laico (sin dogmas ni santorales) más allá de los iconos clásicos que son objetivo de la (ultra)derecha.

El republicanismo necesita disputar un relato con marcos discursivos renovados, plurales y compartidos. Abiertos a sectores desafectos. Y nunca reactivo a las guerras memorialistas. Es preciso denunciar las provocaciones sin responder a ellas de forma inmediata y automática. Buscan anclar el debate en divisiones fraticidas y en la idea del fracaso colectivo que han reactualizado con la pandemia. Civilizar el discurso público, en el sentido de desmilitarizarlo y anclarlo en los derechos humanos y civiles, es la tarea más urgente.

No habiendo, por ahora, mayoría social suficiente y decantada por la III República, ni memoria histórica, cultura política y periodística propicias, habría que tejerlas en red. Una PMI con medios distintos pero de líneas editoriales convergentes impulsan agendas temáticas y debates prohibidos. La deliberación mediática-social previa y los sujetos que se construyen en el camino importan más que las convocatorias o consultas electorales.

ANTES DE RECLAMAR UN REFERÉNDUM, FACILITEMOS UNA UNA DELIBERACIÓN QUE LO HAGA INEVITABLE Y DESBORDE SU ALCANCE.

Ante una consulta ciudadana, una periodista no diseña ni realiza la campaña. Puede y hasta debe desvelar sus preferencias, como hacen algunos medios y profesionales de la PMI. Además de ser un gesto de honestidad intelectual, previene al público ante posibles sesgos. Las campañas son competencia de los spin doctors, fontaneros y publicistas del poder. Un/a periodista, en cambio, se debe al público y le sirve como contrapoder. Examina la consistencia de esas campañas: el apoyo popular, los intereses en juego y las consecuencias que se derivan de una u otra opción. Sin adoctrinar ni sumar prosélitos, el medio independiente ofrece una plataforma para debatirla. Y, para no incurrir en el sectarismo, intenta que todas las partes se expresen y una mayoría transversal alcance consensos inclusivos. Es decir, apela e intenta sumar el mayor número de gentes y perfiles.

La ideología, el credo o la identidad del informador no suponen problema alguno. Lo peligroso sería que, desde la indefinición y el interés propio, adoptase los del dueño o el anunciante del medio en el que trabaja. Un informador profesional es consciente de sus sesgos. Los explicita ante sí mismo y su público. Y se previene frente a ellos aplicando un protocolo profesional para que la subjetividad no condicione los temas que aborda o las fuentes que consulta. Recelar de sí mismo, del jefe de redacción, de sus correligionarios o de su tribu urbana es una actitud periodística elemental. Y se traduce en prácticas profesionales antagónicas a las del publicista. Este último sirve a su cliente la versión que demanda; ya sea un eslogan para una campaña o una noticia que, en realidad, es publicidad o propaganda encubierta.

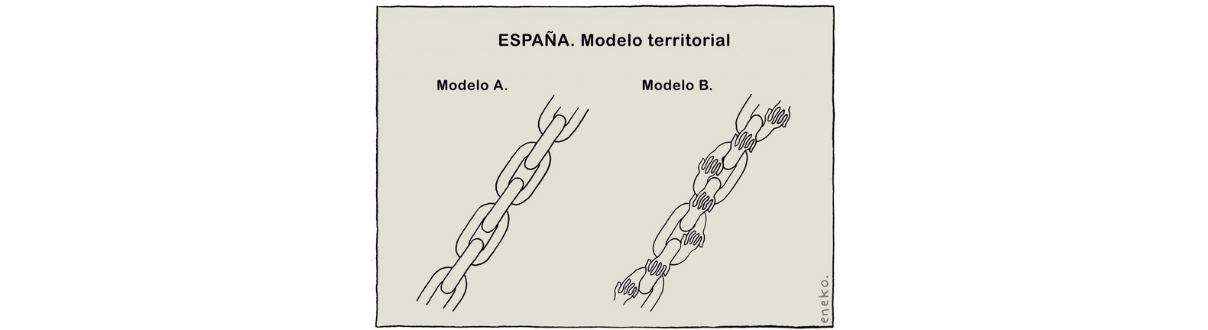

La función deliberativa de la prensa tiene más recorrido y conjuga más intereses públicos en juego. El debate sobre la Jefatura del Estado se vincula inevitablemente al de un Estado unitario o plurinacional. Por tanto también a una reforma de la Constitución, que en la encuesta de la PMI apoyaba un aplastante 72 % (frente al menguado 14%, que no la considera necesaria). El objeto y el alcance de la reforma no están claros entre los encuestados. ¿Modernizar o jubilar a la monarquía? ¿Para eliminar las Comunidades Autónomas o darles carácter federal? Para el periodista independiente solo cabe anteponer los electorados (en plural) a las estrategias partidistas.

La deliberación debiera importar más que el resultado del referendo. Porque la calidad del debate determina el carácter democrático del resultado. Al periodismo independiente le compete facilitar una deliberación que resulte en consultas a la busca de nuevos consensos. Normalizarían el derecho a disentir y a seguir alcanzando acuerdos que, de forma forzosa, se entienden temporales y que necesitan renovarse cada cierto tiempo. Esa es la propuesta del patriotismo constitucional, formulado por Jürgen Habermas y secuestrado por la (ultra)derecha constitucionalista.

Antes de reclamar un referéndum, recordemos los tres precedentes con que contamos (además de las “elecciones” y “refrendos” del franquismo). El Referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política sirvió (según reconoció el propio Adolfo Suárez) para introducir la monarquía “por la puerta de atrás” en 1976. El referéndum de 1978 la blindó en la Constitución, haciendo casi imposible reformarla. Y el de la OTAN resultó una tomadura de pelo y un fiasco. El PSOE pasó de pedir el No al Sí. El PP recorrió el camino inverso, solicitando el No. Y los ministros de Defensa del PSOE y PP gestionaron el resultado sin problemas. Desde 1986 seguimos en la OTAN vulnerando las condiciones del referéndum. Por tanto, convocar una consulta sobre la monarquía no garantiza la coherencia partidista ni el cumplimiento de un mandato popular que, además, no está decantado. Por último, el bloque republicano de las izquierdas y los nacionalismos periféricos no tiene un relato sólido y compartido en comparación con el “Dios, Patria y Rey” que une a la (ultra)derecha.

Plantear una reforma constitucional cosmética de la Corona parece la opción menos arriesgada para los partidos clásicos del bipartidismo. Representa la opción gatopardista, al estilo de Lampedusa (cambiar para que todo siga igual) y Felipe González (gato blanco, gato negro, lo que importa es que el rey felino cace ratones republicanos y separatistas). Pero ¿satisfará a los votantes socialistas con pulsión republicana? ¿Renunciará el PP a patrimonializar la Constitución y la bandera rojigualda? ¿Y Vox, a emplearlas como martillo de independentistas, etarras y bolivarianos?

La ultraderecha (post)franquista odiaba a Juan Carlos I por traicionar al Movimiento Nacional cuyos principios había jurado. Años después, el aznarismo se alió con medios y periodistas conservadores para conspirar contra él. Contrapusieron su figura a la de su padre, Don Juan, intentando que cediese el trono a Felipe VI. La derecha sostenía entonces que el juancarlismo, hermanado con el felipismo, aseguraba la continuidad de los gobiernos socialdemócratas acosados por la corrupción en los años 90.

Ahora que se habla tanto de polarización, cabe recordar que fue entonces cuando arrancó la estrategia de la “crispación”, como señalaba Juan Tortosa en su texto. Uno de sus principales muñidores, Luis María Anson, la definió como “una operación de acoso y derribo que efectivamente hicimos, y la hicimos muy bien». Resulta difícil expresar con mayor rigor y descaro la relación de los medios conservadores con los Borbones: gestionan las cloacas y esto les da una enorme ventaja frente a los republicanos vetados en la corte.»Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado», añadió Anson. El aventurismo destropopulista es, por tanto, capaz de girar su agenda 360º, según capitalice y rentabilice la polarización. Todo indica que un referéndum inminente le daría alas; al menos, al sur del Ebro.

ANTEPONER LA RAZÓN DEMOCRÁTICA A LA RAZÓN DE ESTADO(S).

¿De qué proyecto nacional sería Felipe VI seña de identidad? Esta es la pregunta-nudo gordiano. ¿Lo desanudará el gatopardismo, el unionismo involucionista o el enfoque plurinacional? Estas, y por este orden, parecen ser las posibles salidas. La primera ofrece un vuelo corto en el horizonte que proyecta la sociedad civil. Que la Corona representase la plurinacionalidad exigiría a La Zarzuela, al nacionalismo español y a los periféricos una refundación radical, a largo-medio plazo. Y, por último, el club de Visegrado demuestra que la UE no es un club exclusivo para democracias. La debacle socioeconómica tras la pandemia y la parálisis de reformas estructurales podría convertir a España en la Bulgaria del Sur de Europa. Enric Juliana advertía de esa posibilidad en el foro de CTXT que debatió la encuesta de la PMI sobre la monarquía.

La ansiedad y el dolor social provocados por la COVID-19 son caldo de cultivo de antagonismos y aventuras destropopulistas. El proyecto republicano y plurinacional, que abrazaría la PMI, requiere una transversalidad y una mayoría electoral de las que carece la actual coalición de Gobierno. Los aliados independentistas no comparten proyecto nacional y cohesionan el unionismo, también arraigado en el PSOE o el PCE. La posibilidad de que J.M Aznar o un émulo de Bolsonaro presidiese la III República española no justifica cerrar el debate o renunciar al referéndum. Al contrario, abrir la deliberación y normalizar el derecho a decidir, aplicándolo a cuestiones políticas de menor entidad, serían las vías más democráticas para conjurar el riesgo de degradación o involución. No es este el espacio donde concretar estas medidas. Y, en todo caso, implica una tarea de reflexión colectiva que supera este espacio.

Una cosa está clara: las actuales posiciones partidarias y los apoyos sociales al marco constitucional están cambiando. El objeto de la consulta y el demos que decida serán disputados. En lugar de supeditarse a los planteamientos partidarios actuales, el periodismo independiente debería promover debates que los superasen, (re)tejiendo una memoria y una cultura política democráticas. Insisto, el marco discursivo general (master frame) podría ser el derecho a decidir. Podría aplicarse a la Jefatura del Estado, el modelo territorial y/o una nueva Constitución. Pero debates previos o en paralelo ampliarían y aplicarían el derecho a decidir a otros planos mucho más mundanos; por ejemplo, la soberanía alimentaria, energética y tecnológica. Esta agenda a refrendar tiene un impacto cotidiano sobre la vida de la ciudadanía muy superior a la ultrapasada soberanía nacional.

No es misión de periodistas priorizar la razón del Estado ni de ninguna otra “comunidad imaginada” que se esgrima como fundamento de nuevos estados nacionales. Esto implica no plegarse a estrategias ni tacticismos electorales. Como demostró la encuesta de la PMI, hay que sentar las bases del diálogo público y ampliar el derecho a decidir hasta donde sea posible. Normalizar la autodeterminación individual y colectiva – el primer principio democrático – es la misión periodística por excelencia. Exige, como advierte el maestro Martín Caparrós, contarle al lector lo que no quiere oír ni saber. He intentado seguir su consejo.

Faltaría proponer prácticas periodísticas e iniciativas concretas para seguir abriendo la esfera pública. He apuntado algunas, pero no soy quién para prescribir cómo orientar las redacciones. Me limito pues a señalar esta tarea pendiente de la PMI y les emplazo a la conversación que cerrará este debate.

El lunes 10 de mayo a las 17:00 nos reuniremos con Miguel Mora, director de Contexto, y Patricia López, periodista de investigación de Público. Repasaremos la cobertura preelectoral en Madrid y el legado comunicativo del 15M. ¿Fue posible informar con independencia sobre las candidaturas en liza? ¿Qué queda del revulsivo quincemayista tras diez años de existencia? El 15M pretendía tejer con los periodistas una red de contrapoder informativo, basado en la colaboración entre medios independientes y la ciudadanía. La encuesta sobre la Corona fue ejemplo de ello, así como esta información sobre las tramas económicas, policiales y mediáticas de la Comunidad Autónoma de Madrid elaborada entre CTXT y Público. Una vez más, el debate está abierto a su participación. Financiemos, pues, los medios de la PMI, co-produzcamos sus agendas y viralicemos contenidos. Basten tres ejemplos de cómo hacerlo factible.

En paralelo a este debate y en colaboración con El Salto, convertimos un Trabajo Final de Grado de Periodismo (habrá más) en piezas de investigación; en este caso sobre la financiación fraudulenta de los medios de la Alt-Right y la (ultra)derecha por parte de la CAM. Desde Luzes de Galiza y en colaboración con Público, celebramos la segunda edición del festival Abril Republicano. Y en junio ofreceremos un Taller de Seguridad Digital para Periodistas. Porque la soberanía tecnológica es condición necesaria para proteger las fuentes, la investigación en curso y, por tanto, su independencia. Periodismo ciudadano de investigación, cultura popular y autonomía tecnológica. Tres pilares del Cuarto Poder en Red en el 10º aniversario del 15M.