Antifeminismo y extrema derecha

Parte I

La extrema derecha se ha presentado como una resistencia de fácil acceso, sencilla pero robusta, contra los desmanes de las oligarquías políticas y las élites económicas. Es uno de los frutos de las contradicciones del neoliberalismo globalizador de estas décadas y de la connivencia de partidos conservadores, socialdemócratas y socioliberales con la mundialización financiera y el capital especulativo. Su programa es hoy de sobra conocido: repliegue nacional, orden y seguridad, reacción punitiva, militarismo, xenofobia, aporofobia, homofobia, misoginia… Una revolución conformista que no solo obedece a factores ideológicos, sino que también tiene una raíz vivencial y un anclaje empírico evidente: la experiencia de desarraigo, la desintegración social y la violencia institucionalizada que han sufrido las mayorías sociales, especialmente, en estos años, combinada con una situación real de escasez de recursos y su concentración en pocas manos. La extrema derecha ha sabido vehicular la rabia y el resentimiento de quienes se han considerados perdedores, y también el miedo de quienes tenían algo que perder.

Con todo, lo que resulta más atractivo en su itinerario no es la movilización de esas emociones negativas sino la restauración, en toda regla, de un cierto imaginario de lo común y la confrontación, sin paliativos, con todo lo que puede fragmentarlo. Y es en este itinerario en que el feminismo se presenta como una fuente de fracturas y desestabilización porque, entre otras cosas, el feminismo divide y pervierte la célula indisoluble que representa la familia heteronormativa. En este punto, el antifeminismo de la extrema derecha se apoya en un pensamiento conservador y reaccionario que deriva, en buena parte, de su alianza con las iglesias. De hecho, su discurso político y su articulación jurídica funcionan como el brazo armado de una moral puritana. La complicidad de Bolsonaro con los pentecostales en Brasil es paradigmática en este sentido, como lo es la del partido Ley y Justicia (Pis) o la de Vox con la Iglesia católica.

Buey, Bala y Biblia, o sea, agronegocio, militarismo y Pentecostales, ha sido la base del bolsonarismo. La Iglesia Universal del Reino de Dios ha jugado un papel primordial en el (des)gobierno de Bolsonaro. Una Iglesia-Empresa que dispone de 70 emisoras de TV, 50 radios, un banco, varios diarios y 3500 templos en zonas ricas de Brasil[1], y cuyo fundador, el obispo Macedo, llegó a denostar a la Universidad por ofrecer una educación idéntica para la mujer y el varón. En España, Vox ha liderado la lucha contra la educación sexo-afectiva de la mano del Opus Dei. La apuesta por la educación religiosa y la criminalización de la diversidad sexual o la llamada “ideología de género” se orienta, entre otras cosas, a lograr la sumisión y la claudicación de las mujeres, su expulsión del mercado laboral y su vuelta al hogar familiar. La “ideología de género” es una “ideología negativa” porque, como dice Segato, desobedece el mandato de la masculinidad. “El desmonte del mandato de masculinidad amenaza el mundo de los dueños, coloca el dedo en la llaga en el lugar de reproducción del mundo de la dueñidad, del señorío […]”[2]. En cualquiera de sus versiones, la extrema derecha apela a una amalgama de políticas natalistas que se conectan con presupuestos excluyentes y nacionalistas.

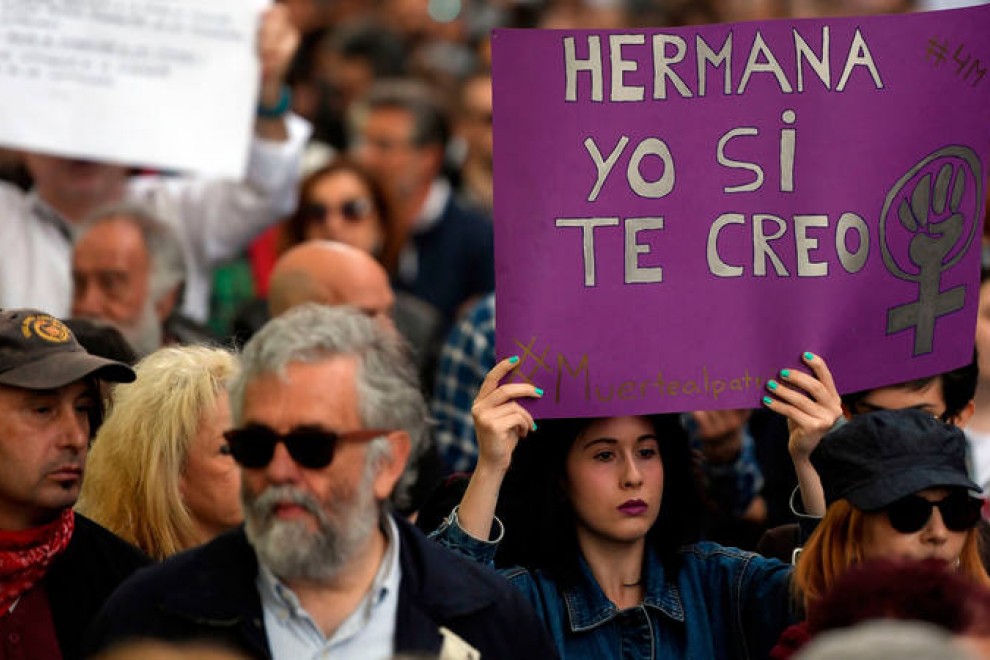

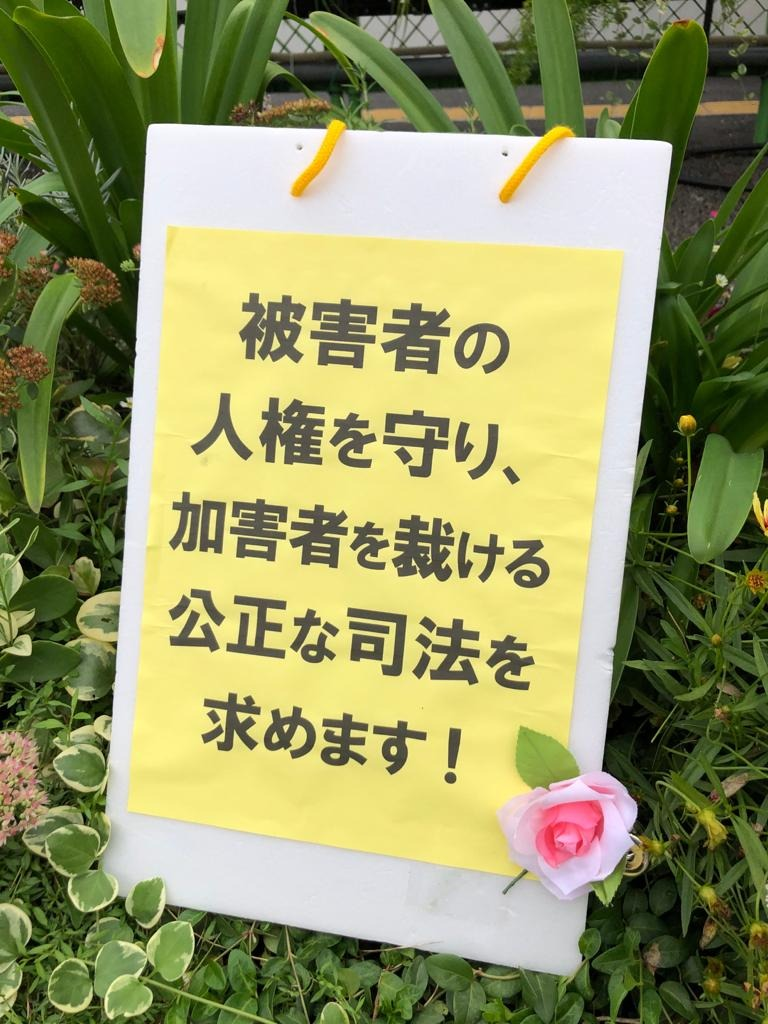

Esa amalgama explica, por ejemplo, la posición que se mantiene frente a las violencias machistas. La violencia contra las mujeres no existe, no tiene género o no tiene causas estructurales, las denuncias son falsas, las entidades de atención son chiringuitos que no aportan nada a las verdaderas víctimas y los hijos e hijas son víctimas de madres manipuladoras, y cuando se denuncia, se hace solo para criminalizar a foráneos, especialmente los musulmanes, que han entrado en el país gracias a la excesiva laxitud de la legislación migratoria. Se ha llegado a afirmar que la violencia tiene su origen en “los flujos migratorios incontrolados” y que son los extranjeros los que cometen la mayor parte de los feminicidios y las violaciones. De hecho, cuando la extrema derecha señala las dificultades para conciliar la maternidad con la vida profesional, solo lo hace para defender a las mujeres nacionales, a las que se utiliza para paliar el déficit demográfico, evitar la reposición a base de población migrante y asegurar el mantenimiento de los valores cristianos.

Lo cierto es que negar continuamente la existencia de violencias machistas tiene consecuencias letales para millones de mujeres. En la Unión Europea, por ejemplo, hay siete países que no han ratificado todavía el Convenio de Estambul (Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Reino Unido) y la Unión Europea tampoco lo ha hecho todavía. Hace poco el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que se afirmaba que “asistimos a una ofensiva visible y organizada a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres”. La Resolución condenaba categóricamente “las tentativas de algunos Estados miembros de retirar medidas ya adoptadas en aplicación del Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres” así como “los ataques y las campañas contra el Convenio [de Estambul] por su malinterpretación intencionada y la presentación sesgada de sus contenidos a la población”[3]. Toda esa resistencia tiene su origen, fundamentalmente, en el rígido bloqueo que ha generado el lobby anti-elección, liderado por el eje Polonia-Hungría y su política natalista.

El caso polaco es especialmente preocupante. Desde la caída del muro de Berlín, el país ha ido restringiendo el derecho al aborto hasta prohibirlo casi totalmente. Ahora mismo solo es posible interrumpir el embarazo en casos de violación, incesto o riesgo severo para la vida de la madre. En octubre, el Tribunal Constitucional, controlado por jueces nombrados por el Gobierno, declaró inconstitucional el tercer supuesto que recogía la ley de 1993: la malformación o enfermedad irreversible del feto. La cuestión es que en 2019 se practicaron unos 1.100 abortos legales en Polonia y el 97% de los casos fueron por este motivo. En realidad, se estima que cada año 200.000 mujeres polacas se ven obligadas a usar píldoras abortivas y otras técnicas sin supervisión médica. Unas 30.000 viajan al extranjero para ejercer un derecho que su país les niega.

Desde la llegada del partido Ley y Justicia (PiS) al Gobierno en 2015, la Iglesia católica y la organización ultraconservadora Ordo Iuris han impulsado una radical vuelta al pasado. En 2016, las mujeres polacas salieron masivamente a la calle vestidas de negro y lograron frenar una propuesta de ley promovida por el Gobierno para prohibir el aborto e imponer penas de cárcel a quienes lo practicasen. Ganaron aquella batalla, pero no la guerra contra sus derechos sexuales y reproductivos. El PiS trasladó la contienda al Tribunal Constitucional, cuya sentencia “es un nuevo ataque al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales”, según reconoció el mismísimo Parlamento Europeo.

Como dijo Margaret Atwood en El cuento de la criada, “no se puede confiar en la frase: ‘Esto aquí no puede pasar’. En determinadas circunstancias, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar”. Siempre es posible retroceder[4].

La violencia de género que señala a la pareja o la expareja como posible agresora, los derechos sexuales y reproductivos, en concreto, el derecho al aborto, o el matrimonio homosexual, forman una tríada demoledora para la familia heteronormativa. La demonización del feminismo cae, pues, por su propio peso.

Parte II

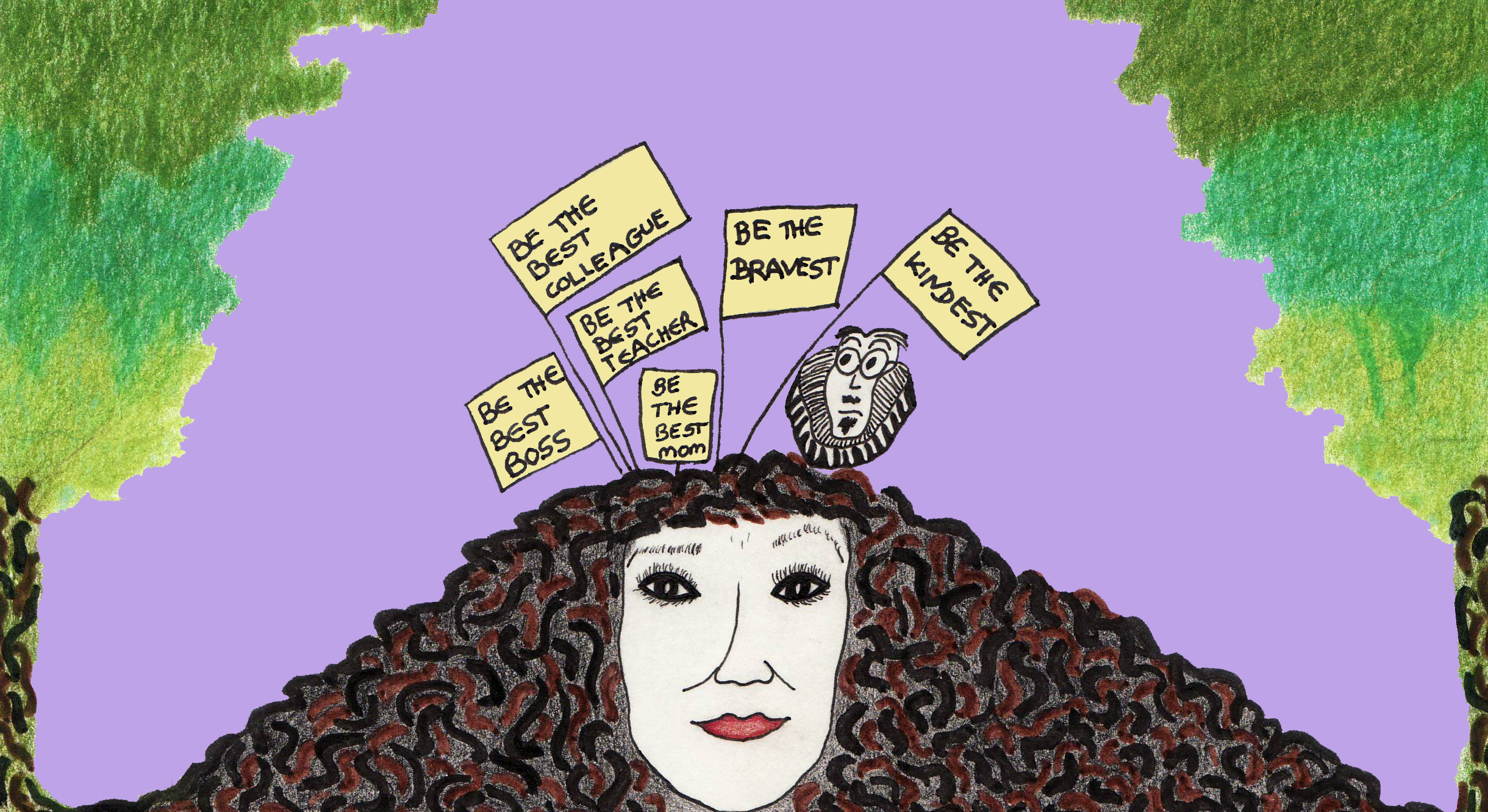

Podría decirse que la visión que la extrema derecha tiene del feminismo se identifica casi exclusivamente con el feminismo “liberal”, la versión más clásica y extendida del feminismo, dado que la liberación de la mujer de los roles convencionales de madre y esposa se considera, en sí misma, fragmentadora y divisoria. La emancipación de la mujer se identifica aquí con su mercantilización y el feminismo con una posición “empresarial”, autoemprendedora, que lanza a la mujer al espacio público-mercado y la desafecta del espacio privado-núcleo familiar.

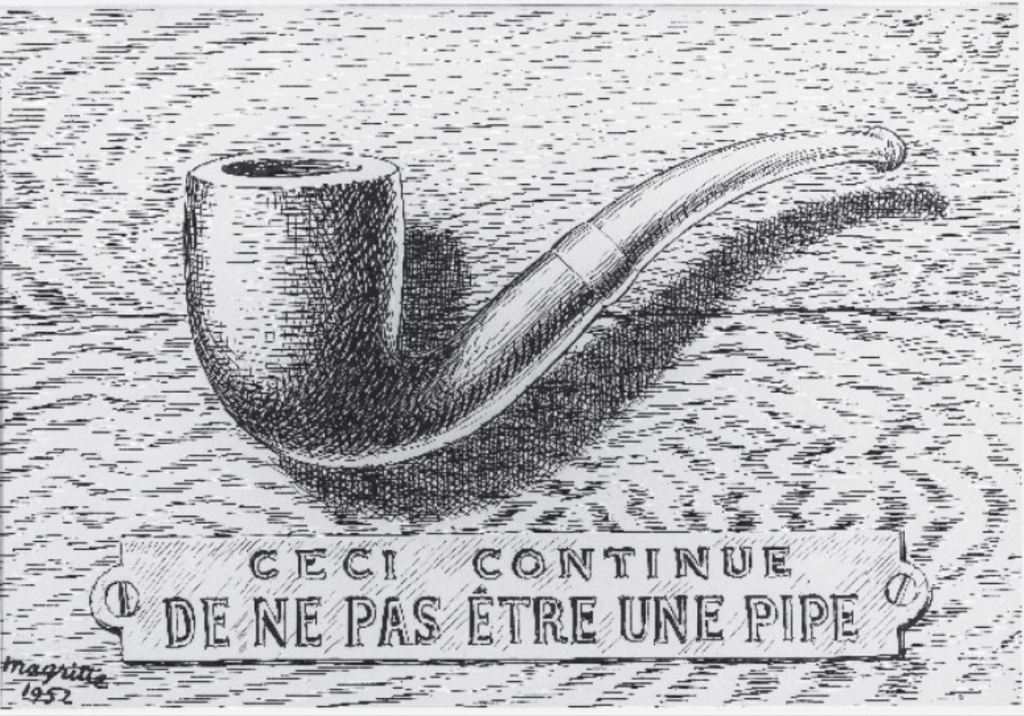

De manera que el feminismo es la no-familia, un proceso que estimula la des-vinculación de las esencias familiares (o patrias), la masculinización de las mujeres, la usurpación por parte de ellas de los roles tradicionalmente adjudicados a ellos, el fin de los estereotipos de “género”. Así que la del “género” es una “ideología” que oculta y tergiversa la verdad, lo que realmente somos. Lo que somos biológica y socialmente. Altera, por tanto, la “naturaleza” del ser mujer. Un “ser” que pasa por la identificación acrítica entre el ser anatómico, social y jurídico, por ese orden. No se trata de lo que una quiera o necesite ser, sino de lo que una es y debe ser, considerando aquí que el ser y el deber ser forman parte del mismo plano, en un punto en el que no solo no pueden separarse, sino que no pueden diferenciarse conceptualmente. El ser es esencia (naturaleza) y permanencia (estabilidad social e histórica) y todo lo que es debe ser y seguir siendo. Así de fácil. Cosas del Derecho Natural y de lo que se ha venido llamando “falacia naturalista”. No es esta una cuestión en la que me vaya a detener ahora (aunque le he dedicado largas horas de mi vida), pero sí es importante señalar que el antifeminismo (como la mayor parte de lo que la extrema derecha plantea) se mueve en ese marco naturalista y preilustrado.

Evidentemente, de aquí se deriva, de momento, la negación de la “libertad” vinculada al “deseo”, al “querer”, entendida como “libertinaje”, pero no solo. Se niega también la “libertad” entendida como “autodeterminación”, esto es, como un proceso de emancipación del mundo de la “necesidad”. Las necesidades, aunque son sentidas individualmente, son siempre construcciones sociales e históricas, sin duda, pero eso no significa que sean frutos aleatorios de la historia ni tampoco productos de la manipulación que de ella se haga desde el poder. Para la extrema derecha, el feminismo es una forma de dominación que crea (inventa) necesidades donde no las hay. O sea, que el feminismo es tan alienante como el machismo y somete también a las mujeres: las desaliena de la familia para alienarlas al mercado, generándoles problemas de identidad, desarraigo, soledad e infelicidad.

Esto es, las opciones sexuales no pueden elegirse (como suponía Foucault) y el binarismo es obligado. El binarismo no es solo que las mujeres y los hombres, son, con mayúsculas, distintos, sino que los segundos dominan, han dominado y dominarán siempre sobre las primeras, en todos los órdenes de la vida, excepto en el hogar, donde a las mujeres se les otorga un rol social y políticamente relevante. “Ser” madre y esposa es lo único que ellas pueden ser y jugar ese papel es lo que las hace verdaderamente libres, porque ese es el único rol en el que están desalienadas, en el que pueden liderar como “mujeres”, independientemente de los varones. Cualquier otra alternativa, es una renuncia a su libertad natural y no es, por tanto, emancipación sino mercantilización; sujeción al reino masculino, insatisfacción (dado que el ser no se consuma) y sometimiento al reino de las necesidades creadas socialmente por el poder. De manera que cuando el feminismo anima a las mujeres a salir al mercado, lo que hace, en realidad, es esclavizarlas. El patriarcado no está donde las feministas creen que está sino en otro lugar; justo en el lugar al que ellas se dirigen.

La igualdad entre hombres y mujeres no solo no es posible, sino que no es deseable, como sucede también por lo que hace a las diferentes clases sociales o nacionales. La extrema derecha es clasista y xenófoba pero no únicamente por aporofobia o xenofobia, sino porque se asume que la desigualdad es un dato y que siempre ha habido y habrá seres “superiores”, llamados por naturaleza, a dirigir al rebaño. Y estos líderes naturales son los hombres, los ricos y los nacionales. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que son los que mejor lo han hecho. Su éxito social ratifica sus méritos, sus méritos ratifican sus virtudes, y sus virtudes confirman sus capacidades naturales. En el fondo de este argumento, late una concesión, sin paliativos, a las sociedades meritocráticas basadas, eso sí, no al estilo “liberal”, en los éxitos empresariales-mercantiles, sino al estilo “conservador”, en el mantenimiento impertérrito de las esencias naturales (de lo que es y debe ser porque siempre ha sido). Las feministas podrán vociferar lo que quieran, pero están de paso, como está de paso el marxismo o el multiculturalismo. Nada ni nadie logrará cambiar el destino que la rueda depredadora de la historia ha escrito para las mujeres, los pobres y los extranjeros.

Parte III

Si asumimos que un antídoto es la sustancia que contrarresta los efectos nocivos de otra, cabe preguntarse si el feminismo “liberal” o el llamado “feminismo de la igualdad” puede presentarse, por sí mismo, como un antídoto frente a la extrema derecha. No tengo intención de analizar sus presupuestos, ni tampoco de criticarlos, sino de plantear en qué medida puede presentarse como una alternativa efectiva frente a estas posiciones.

Este feminismo niega la diferencia sexual por ser fuente de discriminaciones y suele distinguirse del “feminismo de la diferencia”, que reconoce un valor positivo a la diferencia sexual entendida como una realidad histórica que se apoya en la experiencia de las mujeres (no en su esencia, ojo). Evidentemente, esta es una aproximación muy simplificada. Conozco bien su complejidad y sé que hay diferentes escuelas y corrientes (a veces, casi tantas como autoras y militantes) pero mi objetivo aquí, insisto, es apuntar qué feminismo es más “eficiente” en la lucha contra la extrema derecha y me parece que hay unas pocas cosas claras.

No puede combatirse a la extrema derecha identificando mercantilización con emancipación, esto es, con un feminismo “empresarial” clasista y elitista, para el que la igualdad de oportunidades se traduzca en equiparar a hombres y mujeres en la dominación. Esta posición no nos sirve porque confirma parcialmente lo que la extrema derecha quiere confirmar: el feminismo arrastra a las mujeres al reino de la sumisión y la necesidad porque las desaliena de su lugar “natural”, el de la familia (buena y justa por definición), para alienarlas al mercado. Ya sé que la familia no es un lugar “natural”, ni siquiera, necesariamente, amable, para el feminismo “liberal” (aunque en ocasiones se ha asumido acríticamente), pero estas posiciones sí refuerzan la segunda parte del axioma y eso las inhabilita para contrarrestar eficientemente a la extrema derecha.

En primer lugar, porque lógica mercatoria es la lógica capitalista de la acumulación que ha puesto en crisis la vida tal como la conocemos. Como ha dicho en varias ocasiones Amaia Pérez Orozco, la lógica mercatoria y la lógica de la vida son irreconciliables y solo parecen compatibles cuando se esconde la tensión que late entre ellas a fin de relegar la vida al terreno de lo invisible. Cuando la vida se invisibiliza, se invisibilizan los cuidados y se oculta a las mujeres, que son las que se ocupan de ellos. Si este proceso tiene éxito es porque son ellas las que absorben la tensión que el capitalismo ha creado entre lo productivo y lo reproductivo, y el feminismo liberal acaba reforzando este marco.

En segundo lugar, porque la división público-privado que defiende este feminismo de la igualdad, o como lo que queramos llamar (ahora esto es irrelevante), es la que facilita que se reconozcan derechos solo a quienes ocupan un espacio público atravesado por la racionalidad del mercado. La rígida división público-privado presupone la inferiorización de lo privado en la medida en la que al mundo de los derechos se accede únicamente desde el espacio público; desde una ciudadanía que no puede desligarse del locus productivo, el “trabajo” y el consumo.

El problema es que no debería tratarse solo de impulsar el acceso de las mujeres al mercado (casi siempre, como mano de obra barata y flexible) y promover un cambio de valores que reconozca a las “trabajadoras” como ciudadanas, subalternizando, colateralmente, a las que “no trabajan”. Si queremos combatir a la extrema derecha no podemos reducirnos al feminismo del 1%, lobbista, empresarial e institucional, para mujeres ricas con voluntad de liderar. Hay que romper los techos de cristal, sin duda, pero ni este objetivo puede ser el único, ni resulta especialmente útil para contrarrestar el antifeminismo de la extrema derecha. El nuestro no puede ser el feminismo de la falsa meritocracia, una revolución que solo cambia, relativamente, la vida de las pocas mujeres que cumplen los requisitos formales que el patriarcado exige para formar parte de una élite. Y digo “relativamente” porque la libertad no empieza y termina con la firma un contrato sobre cuyas condiciones no se tiene ningún control.

En tercer lugar, la dicotomía autonomía-dependencia organizada sobre el eje de los ingresos monetarios y la propiedad privada, en la que también se apoya el feminismo liberal, impide el reconocimiento de la interdependencia social y deprecia/desprecia la red de cuidados que ya existe y que sostienen las mujeres. Con esta dicotomía, no solo se hace un flaco favor a las mujeres, sino que se fortalece, una vez más, el marco conceptual en el que se apoya la extrema derecha.

En cuarto lugar, no podemos abonarnos a un feminismo que individualiza los problemas estructurales y acaba debilitando el énfasis en la coerción social a la que las mujeres estamos sometidas. Cuando lo único que se busca, por ejemplo, es criminalizar y castigar a un agresor concreto, la referencia deja de ser la mujer “como clase” y pasa a ser, simplemente, el “yo”, la mujer “como víctima”. Cuando solo se nos protege mediante el uso de sanciones, se nos fragmenta, se nos despolitiza, y se nos deja sin protección como grupo.

Un proyecto legal desligado de un programa político-económico redistributivo, de una agenda social más amplia en torno a las violencias, y centrado únicamente en la justicia penal, tiene un alcance muy limitado, confirma el statu quo y alimenta las dinámicas utilitaristas del sistema. Dinámicas que pueden llevar a castigos espectaculares para los agresores señalados mediáticamente, represalias individualizadas de enorme calado para disuadir a terceros, pero que resultan inútiles, una vez eliminadas unas cuantas manzanas podridas.

No olvidemos que el punitivismo es un acicate para una extrema derecha sanguinaria que clama en favor de la cadena perpetua y la prisión permanente revisable frente a violadores extranjeros.

Vaya, es cierto que, frente a un Derecho patriarcal, la protección de las mujeres requiere de un trato especial, pero ese trato no puede reducirse a una criminalización más vasta. Se requiere de un plan social y exige, además, un sistema penal y penitenciario que incorpore, sin reservas, políticas preventivas.

El Derecho es una extraña combinación de persuasión, burocracia y violencia, pero para funcionar, para generar orden, seguridad y justicia, esa combinación ha de ser equilibrada. No sirve de nada castigar si no se entiende el sentido del castigo. Si la violencia machista es un problema estructural, su abordaje no puede concentrarse únicamente en la figura del delincuente, ni en la de la víctima. No digo que no haya que castigar, digo que el castigo ha de aplicarse considerando que el delito no es el fruto de una patología individual (que también puede existir) sino de una red de relaciones profundamente patriarcales, y esa es la red que se tiene que erradicar[5]. Negar, ocultar o minimizar los problemas estructurales facilita la criminalización y la persecución focalizada que alienta la extrema derecha.

Parte IV

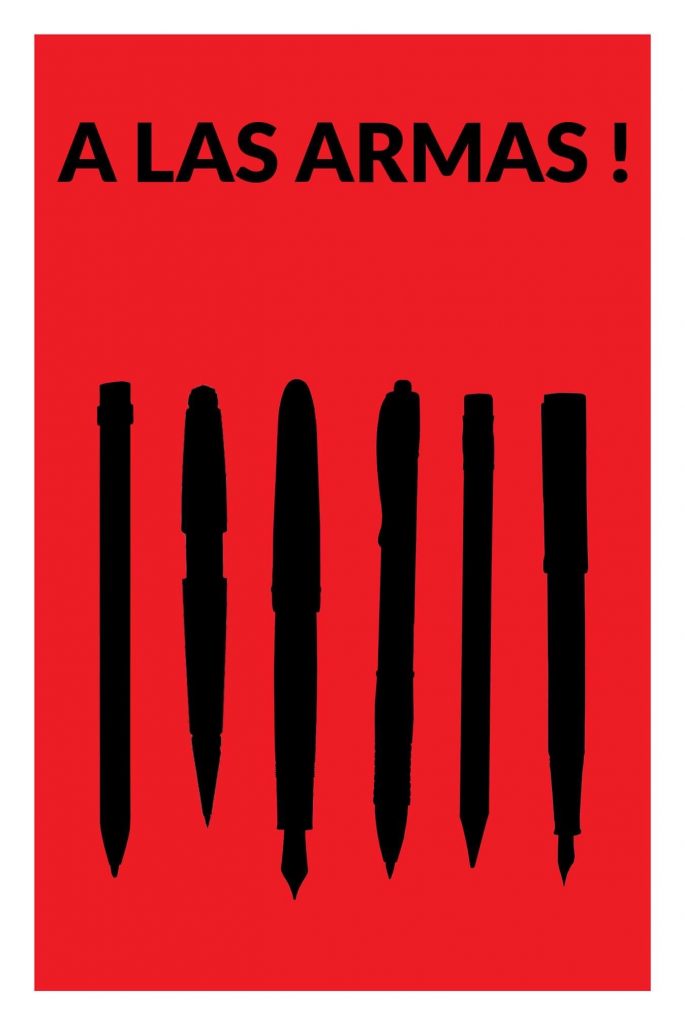

Decía, al principio, que la extrema derecha se anclaba en la experiencia de desarraigo, desintegración social y violencia institucionalizada que han sufrido las mayorías sociales, especialmente, en estos años, y que ha vehiculado la rabia y el resentimiento de quienes se han considerados perdedores, así como el terror de los que tenían algo que perder. Frente a la soledad y el miedo, ha ofrecido la restauración de un mundo perdido; un mundo común y compartido que no mira al futuro sino al pasado, al reino de la naturaleza hoy subvertido y adulterado. Se ha perdido el equilibrio y la armonía que nos ofrecía el orden natural, que es el orden moral y la fuente de nuestra felicidad, y la extrema derecha debe restaurarlo. Esta épica militante tiene que ver con esa lucha y puede desembocar en una violenta batalla en la que el fin justifique los medios, en la que se cuente con un ejército, se asuman víctimas necesarias y se designe a los próceres cuya misión heroica sea corregir los desvíos depravados de la historia.

Pues bien, si es esto es así, parece claro que solo el feminismo de la diferencia, ajustado y corregido, está en condiciones de amortiguar el impacto de la extrema derecha puede tener sobre la vida de las mujeres, contrarrestar su propaganda y articular una resistencia efectiva. Ajustado y corregido porque es en su versión relacional en la que puede tener más recorrido. Me explico.

La marea feminista de los últimos tiempos ha asumido el diagnóstico que acabo de describir, pero, a diferencia de la extrema derecha, ha logrado canalizar la rabia y el miedo hacia una contestación de signo radicalmente opuesto. El feminismo relacional se mueve con el mismo material humano, pero apelando a una semántica de la experiencia completamente diferente porque la misma conciencia de vulnerabilidad y dependencia que ha dado lugar a la extrema derecha, ha encontrado aquí un tejido bien trabado para derribar sus fronteras.

Uno. Este feminismo relacional asume la racionalidad del miedo frente a la soledad, la fragmentación y el vacío al que nos han arrastrado las políticas neoliberales. Asume las violencias sistémicas que sufrimos las mujeres. Asume la necesidad de redes y vínculos comunitarios; la misma necesidad a la que dan respuesta las iglesias, los nacionalismos excluyentes y el conservadurismo político. De hecho, parte de la vulnerabilidad y la dependencia como condición estructural de lo que significa ser humano, pero no es ni puede ser conservador. No asume la desigualdad como dato, ni la superioridad de unos sobre otros, porque el éxito de los varones, los ricos y los nacionales, no confirma sus capacidades, sino que es una prueba de su egoísmo y su codicia. Reivindica un imaginario de lo común que pone en valor la revolución de los cuidados y los afectos, pero no se centra en la familia patriarcal porque no entiende el cuidado como un destino fatal derivado de la biología o la maternidad (real o potencial).

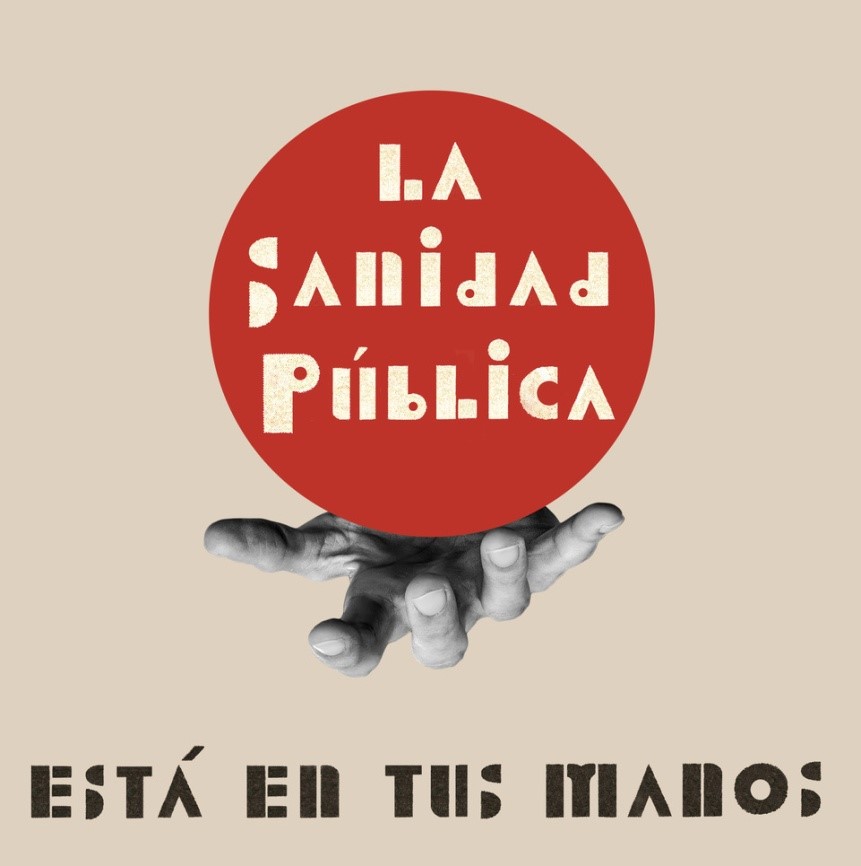

Dos. Dado que la violencia sistémica y la escasez de recursos es fruto de la codicia de los propietarios, los ricos y los especuladores, este feminismo se opone a los procesos de desposesión, las privatizaciones y el nuevorriquismo que la extrema derecha alienta. Se articula también desde un imaginario de lo común, aunque lo hace en la consciencia de que el sostenimiento de la vida y la supervivencia de las mujeres depende de bienes comunes/públicos y de las prácticas relacionales que favorecen su gestión compartida, equitativa y sostenible.

Tres. Se asume que hay buenas razones para tener miedo, pero no al pobre, sino a la pobreza, no al extranjero, sino al exilio, no a los migrantes, sino a la precariedad y a la intemperie. O sea, que es a los pocos ricos opulentos y no a los muchos desarrapados a los que tenemos buenas razones para temer. Precisamente porque teme a los pocos y no a los muchos, a las élites y las minorías excluyentes, este feminismo resiste la captura securitaria de nuestra vulnerabilidad que representa el Estado policial, el militarismo, el racismo institucional y el colonialismo; las reacciones punitivistas del poder que la extrema derecha activa frente a las emergencias que ella misma crea y/o amplifica.

Cuatro. Y por esta misma razón, el refugio de las feministas no puede ser esa abstracta y fantasiosa comunidad nacional cerrada, excluyente y expulsiva que dibuja el patriotismo de banderas, sino las vivencias cotidianas de interacción, las relaciones afectivas y los vínculos que las mujeres cultivan. Los “bienes” relacionales que necesitamos para vivir y sobrevivir al desamparo.

Lo importante aquí no es lo que hemos sido, ni tampoco la narración épico-narrativa de lo que somos, sino lo que queremos ser en común; lo que hacemos y queremos hacer con quienes compartimos un espacio vital concreto. Es decir, que la pertenencia a una comunidad política, en esta versión feminista, viene determinada por la actividad y la experiencia compartida. Por eso es siempre más integrador el expediente de la vecindad que el de la ciudadanía. Lo importante es lo “bueno” que hay entre nosotros, las redes de cuidados que, parafraseando a Marina Garcés, no pueden visualizarse desde una mirada focalizada (lo concreto-particular) ni panorámica (lo abstracto-universal), sino desde el ojo “implicado”, libremente vinculado. De todo esto se deduce la relevancia de la vivencia, el testimonio y la épica cotidiana.

En la comunidad feminista el eje central no son los intereses personales, las robustas voluntades individuales, ni los deseos de unos pocos, sino las necesidades insatisfechas y de cuidado que tienen los muchos. De manera que, frente al narcisismo, el utilitarismo y la competitividad que solo favorece a las élites, se alza la cultura de la responsabilidad, el hacerse cargo y el cuidado. Se trata de plantear los derechos propios en el marco de una “ética del cuidado” que conceda un valor político a los bienes relacionales y los vínculos, y que reconozca las deudas de vínculo que hemos contraído con quienes nos han cuidado, nos cuidan y nos cuidarán. Unas deudas que se proyectan hacia el pasado y hacia el futuro, y que superan, con creces, la visión lineal del tiempo.

Por eso aquí es importante la justicia generacional: lo que le debemos a quienes han vivido antes, el deber de memoria, y lo que debemos a quienes vendrán después. Puede reformularse la familia y la nación sin desvincularse ni alienarse a la lógica mercatoria.

Cinco. El feminismo relacional es anticapitalista y antiproductivista. El capitalismo se apoya en la obtención del máximo beneficio posible en el menor tiempo y con el menor coste posible; crecer de forma indefinida externalizando los costes para que sean otros los que paguen las deudas (la deuda ecológica – deuda de carbono, biopiratería, pasivos ambientales y exportación de residuos – y la deuda del trabajo en condiciones de explotación). La intención es apropiarse y reapropiarse de lo común bajo el paraguas de una propiedad privada sacralizada e intocable, que deja a los más vulnerables, y a las mujeres en particular, apriorísticamente, al margen del sistema.

Si la propiedad privada no es política, sino prepolítica; si tiene un valor moral, y no instrumental, no hay ninguna razón para hablar de su función social y su utilidad pública. No es un instrumento para satisfacer necesidades básicas, sino un objetivo en sí mismo, y puede ser estrictamente especulativa.

Las mujeres tienen que alinearse con las políticas de lo común que se orientan a la redistribución de la riqueza y que defienden la prioridad del derecho a la subsistencia sobre el derecho a la propiedad, asumiendo que el segundo ha de protegerse solo cuando se orienta a la satisfacción del primero. Garantizar la subsistencia y los bienes comunes exige limitar los bienes privados (propiedad privada) y requiere también de la existencia de bienes públicos (evitar tanto la dominación horizontal y vertical).

Las políticas privatizadoras y extractivistas de la extrema derecha son el epítome del clasismo y el supremacismo, y se explican, una vez más, y entre otras cosas, a partir de la superioridad natural e histórica de unos sobre otros. La dominación de unos sobre otros y el dominio total sobre la naturaleza.

El feminismo relacional, en cambio, asume la ecodependencia, la dependencia que tenemos de la naturaleza para sostener la vida y la relevancia del dolor para articular responsabilidades con los animales no humanos. La civilización no es subyugación y sumisión, y la cultura de la responsabilidad tiene que extenderse también a la esfera no humana.

Parte V

En definitiva, contra quienes mitifican la libertad contra los otros, la autoestima soberbia del yo, la autoconsciencia, el auto-reconocimiento, la inmunidad y la autosuficiencia, el feminismo relacional plantea el contagio, el contacto, el reconocimiento del otro y la construcción del tú. Somos el resultado de nuestras sinergias relacionales, en permanente estado de regeneración, reflexión, revisión y diálogo.

Frente a la política de los muros y el aislamiento grupal que fomenta la extrema derecha, el feminismo relacional alza la vivencia, la experiencia compartida y la política continua de los cuerpos[6].

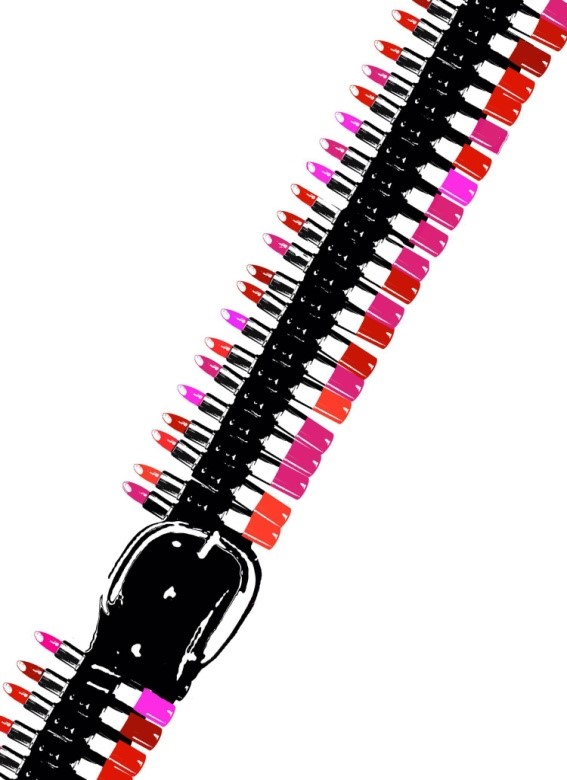

El cuerpo como campo de batalla, objeto de violencias machistas (física, sexual, emocional y económica), feminicidios y violencia institucional. Una violencia que se ha incrementado cuando el poder jerárquico de la masculinidad se ha visto amenazado.

El cuerpo como fuente de subjetividad. “Mi cuerpo es mío” es un grito contra el sistema que discrimina y oprime a las mujeres, y quiere decir “mi cuerpo soy yo”, no soy disociable de mi cuerpo, porque hay una relación entre el cuerpo y el yo que no puede entenderse en la clave patrimonialista del individualismo posesivo.

El cuerpo como objeto de cuidados que apela al deber de cuidar (deber público de civilidad) y al derecho a cuidar y ser cuidados. La interdependencia pone de manifiesto la relevancia de las mujeres, la conexión entre el sistema productivo y el reproductivo, el trabajo remunerado y no remunerado, y la necesidad, en definitiva, de redefinir lo que entendemos por “trabajo”. Subraya también la relevancia de las abuelas y las mujeres migrantes: el trasvase de cuidados de unas generaciones a otras, que supera las fronteras del tiempo, y la cadena global de cuidados, que supera las del espacio, porque no tiene ni nacionalidad ni Estado. En ese juego de manos femeninas, ni hay varones ni hay instituciones.

Finalmente, el cuerpo necesitado, dependiente del ecosistema y los recursos naturales que el productivismo y el consumismo depreda y desmantela. La ecodependencia nos recuerda que el colapso civilizatorio al que estamos asistiendo es también el colapso de los valores masculinos asociados al egoísmo, el individualismo, el narcisismo, el progreso lineal y el crecimiento infinito, a los que nuestra civilización responde.

La extrema derecha maneja un imaginario de lo común reaccionario y excluyente que consiste en regresar a los enclaves seguros del pasado: la familia, la iglesia, la clase, el Estado, la nación y la propiedad privada. El feminismo relacional apela a una comunidad de cuidados mucho más amplia e inclusiva, revirtiendo el uso que el poder ha hecho de esas instituciones e incorporando la corporalidad sintiente a la lógica abstracta de la normatividad.

[1]http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248169

[2]https://www.dw.com/es/cunde-la-alarma-ante-la-posibilidad-del-fin-del-orden-patriarcal-dijo-rita-segato-a-dw/a-56809492

[3]https://www.bing.com/search?FORM=XKSBDF&PC=XK01&q=La+Europa+de+las+mujeres+frente+al+lobby+anti-elecci%C3%B3n

[4]https://www.elsaltodiario.com/opinion/el-rayo-que-no-cesa

[5]http://lapenultima.info/articulos/feminismo-antipunitivista-de-por-que-el-incremento-de-las-penas-no-es-la-solucion/

[6]https://ctxt.es/es/20190306/Firmas/24814/Maria-Eugenia-Rodriguez-Palop-extracto-revolucion-feminista-y-politicas-de-lo-comun-extrema-derecha.htm

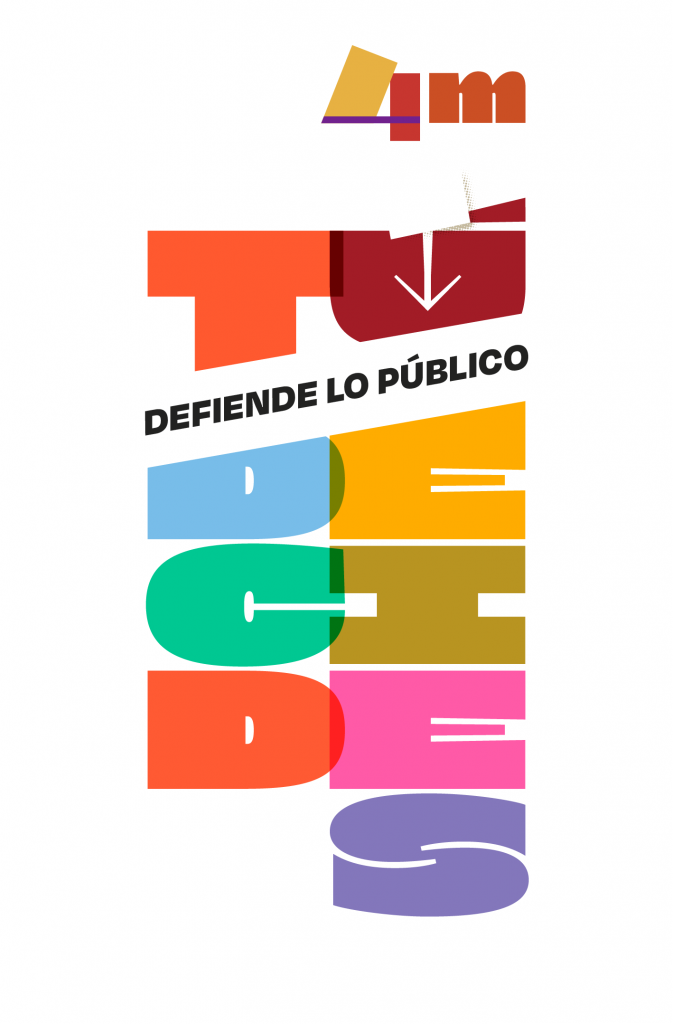

La encuesta sobre la monarquía de la Plataforma de Medios Independientes [PMI] manifestó la potencia del periodismo que practica la colaboración con el público y entre distintos medios. Como señalaba en la ponencia inaugural y en el primer resumen que hice de este debate, la PMI ofrece información como bien común; es decir, que se elabora y sostiene de forma mancomunada. La PMI sería un germen del Cuarto Poder en Red que quisiera promover este debate, abierto hace más de dos meses y que ha contado con 26 intervenciones. Nuestro agradecimiento a los autores y una primera conclusión: sigue abierto con una enorme vitalidad y urge concretarlo en iniciativas futuras de la PMI.

UN DEBATE CARGADO DE FUTURO

La mayoría de las intervenciones -como las de Carolina Bescansa, Cristina Flesher o Miren Gutiérrez- constataban la precariedad del apoyo social a la Corona, además de una clara fractura territorial y generacional. Sin embargo, no existe (aún) una mayoría social republicana suficiente. Y el proyecto republicano -como señalaban Felipe Gómez-Pallete, Paz Torres y Gabriel Flores- carece de hegemonía en el campo institucional y mediático. Así lo demuestran el retrato de la monarquía en el cine y la televisión –que diseccionaron Manuel Palacio, Vicente J. Benet y Sara Martín– o la Prensa de la que se ocuparon Fernando Ruíz, Marià de Delàs, Manuel Garí, Carlos J. Bugallo o J.L. F. del Corral. La indignación moral que expresaron Alfons Cervera o Manuel Chaparro se explica con la crisis de la mediación periodística que identificó Sánchez-Cuenca, el análisis de Paula Pof sobre el estado de la enseñanza de la profesión o la apuesta de David G. Marcos por una emancipación comunicativa alcanzable, claro está, a través de una comunicación emancipadora.

El relato periodístico predominante, desvelaba Josep Lluís Fecé, contrapone el orden al caos: identifica el primero con la monarquía y el segundo con la república. La estrategia de defensa monárquica minimiza y blanquea las corrupciones de La Zarzuela limitándolas al periodo reinante del ex-monarca (que queda, así, impune) y pretende eximir a su familia extensa, la consorte y el hijo heredero.

A pesar de la endeble solidez jurídica –demostrada de forma ejemplar por Carlos López-Keller Álvarez– este relato de la prensa cortesana blinda a la Corona. Para ello, airea los trapos sucios (sólo los de Juan Carlos I) de forma parcial, inconexa y discontinua. Con espasmos -según las urgencias de la regularización y la prescripción de los delitos– los tertulianos y editorialistas escenifican un escándalo moral que escamotea la rendición de cuentas.

Pero resulta imposible blanquear toda la colada de palacio. Los errores “puntuales” y “personales”, los pecados “veniales” y los fallos “menores” “del pasado” cobran verdadero alcance y magnitud cuando periodistas de la talla de Esther Rebollo hacen inventario; en su caso de los desmanes e intercambios de favores entre la casa de Borbón y la de Saud. Una auténtica pesadilla de 1.000 y una noches de farra compartida, connivencia y expolio de las arcas públicas.

UNA LÍNEA EDITORIAL COMPARTIDA PARA LA PMI

Sato Díaz, ex-director de Cuarto Poder, tomó la palabra cuando, por desgracia, cerró “su” medio… Ahora tenemos opción de recuperarlo desde la PMI en un Cuarto Poder en Red, Sato ;-) La urgencia cotidiana impidió tomar aliento y perspectiva a otros compañeros y compañeras. Quien escribe y Marià Delàs advertimos del riesgo de la irrelevancia para los medios sesgados por el “minifundismo” e “indiferentes” a la periferia. El gran Juan Tortosa denunció los vínculos entre “precariedad y sectarismo” y desafió el corporativismo que tapa vergüenzas propias y ajenas de connivencia con el poder. Considerando estas contribuciones y que los medios de la PMI mantienen líneas editoriales próximas, me permito señalar tres principios con los que funcionar en el futuro. Se trata de avanzar en el modelo de plataforma digital, que respete la autonomía de cada medio, pero dándoles la capacidad de influencia que solo pueden lograr si colaboran entre ellos y con sus públicos.

(1) Rehuir el proselitismo y (2) el reduccionismo del proyecto republicano o de reforma constitucional a la celebración de un referéndum. Porque (3) el periodismo, a diferencia de los gabinetes de relaciones públicas y la mercadotecnia electoral, no recluta votantes ni supedita su independencia a una meta partidaria. Aspira a que la razón democrática prevalezca sobre la razón de Estado y su Jefatura. ¿Cabe más alta misión?

El periodismo independiente no imparte doctrina ni directrices. Hace, en cambio, pedagogía democrática. Sin sermones ni arengas. Facilitando que la población ejerza sus derechos. Informar consiste en abrir debates, transmitir y repartir conocimiento; es decir, poder. En democracia el Pueblo lo ejerce sin tutela y apenas censura, investido del derecho a decidir. La titularidad de este derecho libera a la ciudadanía de la servidumbre y el vasallaje. La democracia universaliza la autodeterminación y el autogobierno, en el nivel personal y colectivo; extendiéndolos a la plebe.

Este marco ofrece potencial emancipador y democratizador. Y se mantiene vivo sólo si el derecho a decidir no se limita a celebrar un referéndum sobre la Corona o o la configuración territorial del Estado. En el Manifiesto por un nuevo republicanismo, sosteníamos que “la soberanía real (con minúsculas, pero inconmensurable) es, ante todo, alimentaria, tecnológica, científica y humanista”. Ese master frame –marco o encuadre general– para ser un “sueño eficaz” englobaría otros marcos y objetos de debate más concretos. Podría llegar a abordar cambios en la Jefatura y la organización territorial del Estado. Pero rebasa esos objetivos con creces: “[para el nuevo republicanismo] la paz se cifra en la defensa inalienable de los derechos humanos, dentro y fuera de las fronteras. Y se articula en los derechos sociales, el compromiso cívico y los cuidados mutuos”. “Dentro y fuera de las fronteras” son las seis palabras clave de la cita.

El periodismo independiente no es proselitista ni adoctrinador. Guarda distancia crítica respecto a programas políticos concretos y los desborda. Un medio informativo no es un púlpito para impartir dogmas. Ni una plataforma de relaciones y campañas públicas. Menos aún, una trinchera de combate ideológico o cultural. Un medio independiente lo es porque atiende a la agenda de su público. Le pregunta por sus preferencias, como hizo la PMI con la monarquía, y abre debates sin prefigurar el resultado.

PERIODISMO INDEPENDIENTE EN VEZ DE PROSELITISMO REPUBLICANO.

La encuesta de la PMI anuncia aires de cambio, pero no augura un tsunami republicano. En todo caso, se instaló en Cataluña y podría desatarse en Euskadi. En el resto de las autonomías, el republicanismo carece (por ahora) de respaldo institucional y social para forzar un cambio. Quizás resulta prematuro gritar “Abajo el Rey”. El desenlace de una consulta resulta incierto y sus consecuencias últimas, más que problemáticas.

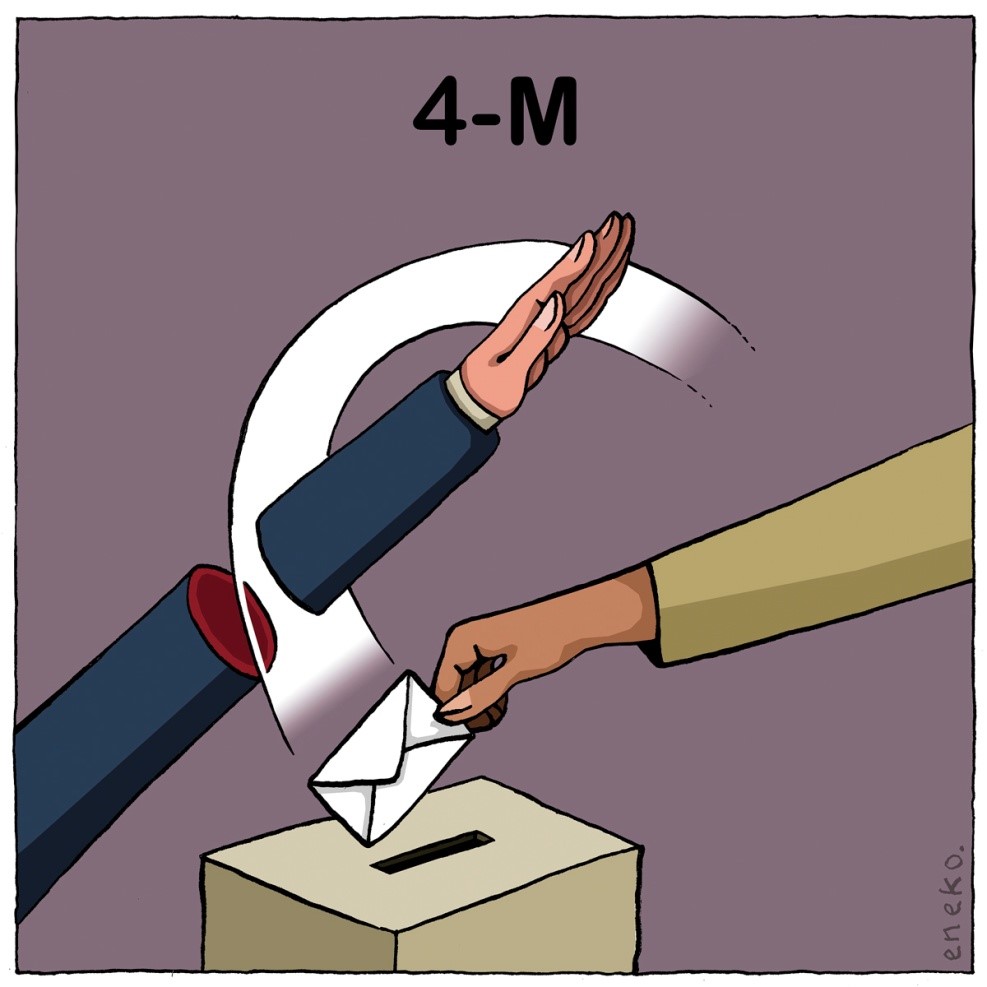

No olvidemos que el 48% de los encuestados apostaban por un presidente “elegido directamente y con amplios poderes”. Muchos menos (28%) que quienes lo preferirían elegido por “el Parlamento y con pocos poderes”. Por desgracia, el presidencialismo duro casa bien con el militarismo. También con la ultraderecha de Vox, la muleta del destropopulismo o trumpismo que ha tomado las riendas del PP. Recordemos también que las FAS, bajo mando supremo del Rey, figuran en la encuesta de la PMI como la institución que despierta más confianza. Recibe una valoración de 6,3 sobre 10, frente al 3 de los partidos políticos. ¿Podría, entonces, el “viejo” republicanismo acelerar una involución democrática?

El imaginario de la II República carece de arraigo transversal y articulación institucional. A la amnesia oficial y la distorsión de la memoria histórica, se suma la instrumentalización, en no pocas ocasiones doctrinaria y sectaria, del legado republicano. Peleas intestinas no resueltas en quienes se arrogan “la izquierda” o el “progresismo”, escasa auto-crítica y demasiadas exclusiones (la del anarquismo, la más evidente) minan el frente republicano. Y lo debilitan en las guerras culturales que la (ultra)derecha disputa en bloque. Frente al negacionismo y la equidistancia guerracivilista, el memorialismo republicano quizás ofrece un exceso de melancolía. Su panteón de figuras, los credos y las filiaciones siguen todavía en disputa.

El periodismo, instalado en narrar el presente y el pasado próximo, debiera proyectarse hacia el futuro, rescatando figuras con carga emancipatoria en el presente. Las pioneras en la igualdad y la participación femeninas en la esfera pública serían un buen ejemplo. Desacralizar y desembalsamar el legado republicano requiere autocrítica e imaginación. Precisa una re(creación) distribuida y plural que actualice el proyecto de una III República, proyectando un futuro abierto a toda la ciudadanía.

¿Hará la PMI un editorial conjunto el próximo 8M para “Salvar a la Princesa Leonor”? Sería una vía para acercar el nuevo republicanismo a todas a aquellas que se niegan a verse reducidas a un papel reproductivo. Desvincularía el amor de los linajes (con)sanguíneos y liberaría a la heredera de la Corona de un matrimonio concertado por el pedigree y el patrimonio. ¿Recogerá firmas la PMI para que, coincidiendo con el próximo 23-F, se derogen la Ley de Secretos Oficiales, la Ley Mordaza o el Decreto Ley que permite suspender webs y cerrar internet sin autorización judicial previa? Son el marco legal que impide cuestionar la Corona y su blindaje constitucional.

Se trataría, entonces, de ir construyendo el escenario y acercando la hora de decidir sin ira, sin urgencias, sin miedo, sin tabúes y sin complejos (como la ultra-derecha). Pero desde el respeto democrático. Es decir, aportando toda la información y todas las voces relevantes, con un enfoque que nos conecta con las democracias de nuestro entorno donde la monarquía es una anomalía. Y donde el exilio republicano colaboró en derrotar las dictaduras nazifascistas. Se trataría, pues, no de guillotinar periodísticamente a los Borbones sino de avanzar hacia un sistema político-informativo en el cual se les pueda fiscalizar y, si está justificado, cesar, sin que por ello se tambalee todo el marco institucional.

El relato del nuevo republicanismo exige informar (insisto, no arengar) con el retrovisor del pasado, pero encendiendo las luces largas: mirando hacia delante, por caminos no trillados y sobrevolando las fronteras territoriales, ideológicas e identitarias; sin nostalgia ni melancolía. La controversia, que se solapó a nuestro debate, sobre figuras atravesadas de contradicciones y manipuladas por el franquismo, como fue Unamuno, también pueden promover un republicanismo laico (sin dogmas ni santorales) más allá de los iconos clásicos que son objetivo de la (ultra)derecha.

El republicanismo necesita disputar un relato con marcos discursivos renovados, plurales y compartidos. Abiertos a sectores desafectos. Y nunca reactivo a las guerras memorialistas. Es preciso denunciar las provocaciones sin responder a ellas de forma inmediata y automática. Buscan anclar el debate en divisiones fraticidas y en la idea del fracaso colectivo que han reactualizado con la pandemia. Civilizar el discurso público, en el sentido de desmilitarizarlo y anclarlo en los derechos humanos y civiles, es la tarea más urgente.

No habiendo, por ahora, mayoría social suficiente y decantada por la III República, ni memoria histórica, cultura política y periodística propicias, habría que tejerlas en red. Una PMI con medios distintos pero de líneas editoriales convergentes impulsan agendas temáticas y debates prohibidos. La deliberación mediática-social previa y los sujetos que se construyen en el camino importan más que las convocatorias o consultas electorales.

ANTES DE RECLAMAR UN REFERÉNDUM, FACILITEMOS UNA UNA DELIBERACIÓN QUE LO HAGA INEVITABLE Y DESBORDE SU ALCANCE.

Ante una consulta ciudadana, una periodista no diseña ni realiza la campaña. Puede y hasta debe desvelar sus preferencias, como hacen algunos medios y profesionales de la PMI. Además de ser un gesto de honestidad intelectual, previene al público ante posibles sesgos. Las campañas son competencia de los spin doctors, fontaneros y publicistas del poder. Un/a periodista, en cambio, se debe al público y le sirve como contrapoder. Examina la consistencia de esas campañas: el apoyo popular, los intereses en juego y las consecuencias que se derivan de una u otra opción. Sin adoctrinar ni sumar prosélitos, el medio independiente ofrece una plataforma para debatirla. Y, para no incurrir en el sectarismo, intenta que todas las partes se expresen y una mayoría transversal alcance consensos inclusivos. Es decir, apela e intenta sumar el mayor número de gentes y perfiles.

La ideología, el credo o la identidad del informador no suponen problema alguno. Lo peligroso sería que, desde la indefinición y el interés propio, adoptase los del dueño o el anunciante del medio en el que trabaja. Un informador profesional es consciente de sus sesgos. Los explicita ante sí mismo y su público. Y se previene frente a ellos aplicando un protocolo profesional para que la subjetividad no condicione los temas que aborda o las fuentes que consulta. Recelar de sí mismo, del jefe de redacción, de sus correligionarios o de su tribu urbana es una actitud periodística elemental. Y se traduce en prácticas profesionales antagónicas a las del publicista. Este último sirve a su cliente la versión que demanda; ya sea un eslogan para una campaña o una noticia que, en realidad, es publicidad o propaganda encubierta.

La función deliberativa de la prensa tiene más recorrido y conjuga más intereses públicos en juego. El debate sobre la Jefatura del Estado se vincula inevitablemente al de un Estado unitario o plurinacional. Por tanto también a una reforma de la Constitución, que en la encuesta de la PMI apoyaba un aplastante 72 % (frente al menguado 14%, que no la considera necesaria). El objeto y el alcance de la reforma no están claros entre los encuestados. ¿Modernizar o jubilar a la monarquía? ¿Para eliminar las Comunidades Autónomas o darles carácter federal? Para el periodista independiente solo cabe anteponer los electorados (en plural) a las estrategias partidistas.

La deliberación debiera importar más que el resultado del referendo. Porque la calidad del debate determina el carácter democrático del resultado. Al periodismo independiente le compete facilitar una deliberación que resulte en consultas a la busca de nuevos consensos. Normalizarían el derecho a disentir y a seguir alcanzando acuerdos que, de forma forzosa, se entienden temporales y que necesitan renovarse cada cierto tiempo. Esa es la propuesta del patriotismo constitucional, formulado por Jürgen Habermas y secuestrado por la (ultra)derecha constitucionalista.

Antes de reclamar un referéndum, recordemos los tres precedentes con que contamos (además de las “elecciones” y “refrendos” del franquismo). El Referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política sirvió (según reconoció el propio Adolfo Suárez) para introducir la monarquía “por la puerta de atrás” en 1976. El referéndum de 1978 la blindó en la Constitución, haciendo casi imposible reformarla. Y el de la OTAN resultó una tomadura de pelo y un fiasco. El PSOE pasó de pedir el No al Sí. El PP recorrió el camino inverso, solicitando el No. Y los ministros de Defensa del PSOE y PP gestionaron el resultado sin problemas. Desde 1986 seguimos en la OTAN vulnerando las condiciones del referéndum. Por tanto, convocar una consulta sobre la monarquía no garantiza la coherencia partidista ni el cumplimiento de un mandato popular que, además, no está decantado. Por último, el bloque republicano de las izquierdas y los nacionalismos periféricos no tiene un relato sólido y compartido en comparación con el “Dios, Patria y Rey” que une a la (ultra)derecha.

Plantear una reforma constitucional cosmética de la Corona parece la opción menos arriesgada para los partidos clásicos del bipartidismo. Representa la opción gatopardista, al estilo de Lampedusa (cambiar para que todo siga igual) y Felipe González (gato blanco, gato negro, lo que importa es que el rey felino cace ratones republicanos y separatistas). Pero ¿satisfará a los votantes socialistas con pulsión republicana? ¿Renunciará el PP a patrimonializar la Constitución y la bandera rojigualda? ¿Y Vox, a emplearlas como martillo de independentistas, etarras y bolivarianos?

La ultraderecha (post)franquista odiaba a Juan Carlos I por traicionar al Movimiento Nacional cuyos principios había jurado. Años después, el aznarismo se alió con medios y periodistas conservadores para conspirar contra él. Contrapusieron su figura a la de su padre, Don Juan, intentando que cediese el trono a Felipe VI. La derecha sostenía entonces que el juancarlismo, hermanado con el felipismo, aseguraba la continuidad de los gobiernos socialdemócratas acosados por la corrupción en los años 90.

Ahora que se habla tanto de polarización, cabe recordar que fue entonces cuando arrancó la estrategia de la “crispación”, como señalaba Juan Tortosa en su texto. Uno de sus principales muñidores, Luis María Anson, la definió como “una operación de acoso y derribo que efectivamente hicimos, y la hicimos muy bien». Resulta difícil expresar con mayor rigor y descaro la relación de los medios conservadores con los Borbones: gestionan las cloacas y esto les da una enorme ventaja frente a los republicanos vetados en la corte.»Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado», añadió Anson. El aventurismo destropopulista es, por tanto, capaz de girar su agenda 360º, según capitalice y rentabilice la polarización. Todo indica que un referéndum inminente le daría alas; al menos, al sur del Ebro.

ANTEPONER LA RAZÓN DEMOCRÁTICA A LA RAZÓN DE ESTADO(S).

¿De qué proyecto nacional sería Felipe VI seña de identidad? Esta es la pregunta-nudo gordiano. ¿Lo desanudará el gatopardismo, el unionismo involucionista o el enfoque plurinacional? Estas, y por este orden, parecen ser las posibles salidas. La primera ofrece un vuelo corto en el horizonte que proyecta la sociedad civil. Que la Corona representase la plurinacionalidad exigiría a La Zarzuela, al nacionalismo español y a los periféricos una refundación radical, a largo-medio plazo. Y, por último, el club de Visegrado demuestra que la UE no es un club exclusivo para democracias. La debacle socioeconómica tras la pandemia y la parálisis de reformas estructurales podría convertir a España en la Bulgaria del Sur de Europa. Enric Juliana advertía de esa posibilidad en el foro de CTXT que debatió la encuesta de la PMI sobre la monarquía.

La ansiedad y el dolor social provocados por la COVID-19 son caldo de cultivo de antagonismos y aventuras destropopulistas. El proyecto republicano y plurinacional, que abrazaría la PMI, requiere una transversalidad y una mayoría electoral de las que carece la actual coalición de Gobierno. Los aliados independentistas no comparten proyecto nacional y cohesionan el unionismo, también arraigado en el PSOE o el PCE. La posibilidad de que J.M Aznar o un émulo de Bolsonaro presidiese la III República española no justifica cerrar el debate o renunciar al referéndum. Al contrario, abrir la deliberación y normalizar el derecho a decidir, aplicándolo a cuestiones políticas de menor entidad, serían las vías más democráticas para conjurar el riesgo de degradación o involución. No es este el espacio donde concretar estas medidas. Y, en todo caso, implica una tarea de reflexión colectiva que supera este espacio.

Una cosa está clara: las actuales posiciones partidarias y los apoyos sociales al marco constitucional están cambiando. El objeto de la consulta y el demos que decida serán disputados. En lugar de supeditarse a los planteamientos partidarios actuales, el periodismo independiente debería promover debates que los superasen, (re)tejiendo una memoria y una cultura política democráticas. Insisto, el marco discursivo general (master frame) podría ser el derecho a decidir. Podría aplicarse a la Jefatura del Estado, el modelo territorial y/o una nueva Constitución. Pero debates previos o en paralelo ampliarían y aplicarían el derecho a decidir a otros planos mucho más mundanos; por ejemplo, la soberanía alimentaria, energética y tecnológica. Esta agenda a refrendar tiene un impacto cotidiano sobre la vida de la ciudadanía muy superior a la ultrapasada soberanía nacional.

No es misión de periodistas priorizar la razón del Estado ni de ninguna otra “comunidad imaginada” que se esgrima como fundamento de nuevos estados nacionales. Esto implica no plegarse a estrategias ni tacticismos electorales. Como demostró la encuesta de la PMI, hay que sentar las bases del diálogo público y ampliar el derecho a decidir hasta donde sea posible. Normalizar la autodeterminación individual y colectiva – el primer principio democrático – es la misión periodística por excelencia. Exige, como advierte el maestro Martín Caparrós, contarle al lector lo que no quiere oír ni saber. He intentado seguir su consejo.

Faltaría proponer prácticas periodísticas e iniciativas concretas para seguir abriendo la esfera pública. He apuntado algunas, pero no soy quién para prescribir cómo orientar las redacciones. Me limito pues a señalar esta tarea pendiente de la PMI y les emplazo a la conversación que cerrará este debate.

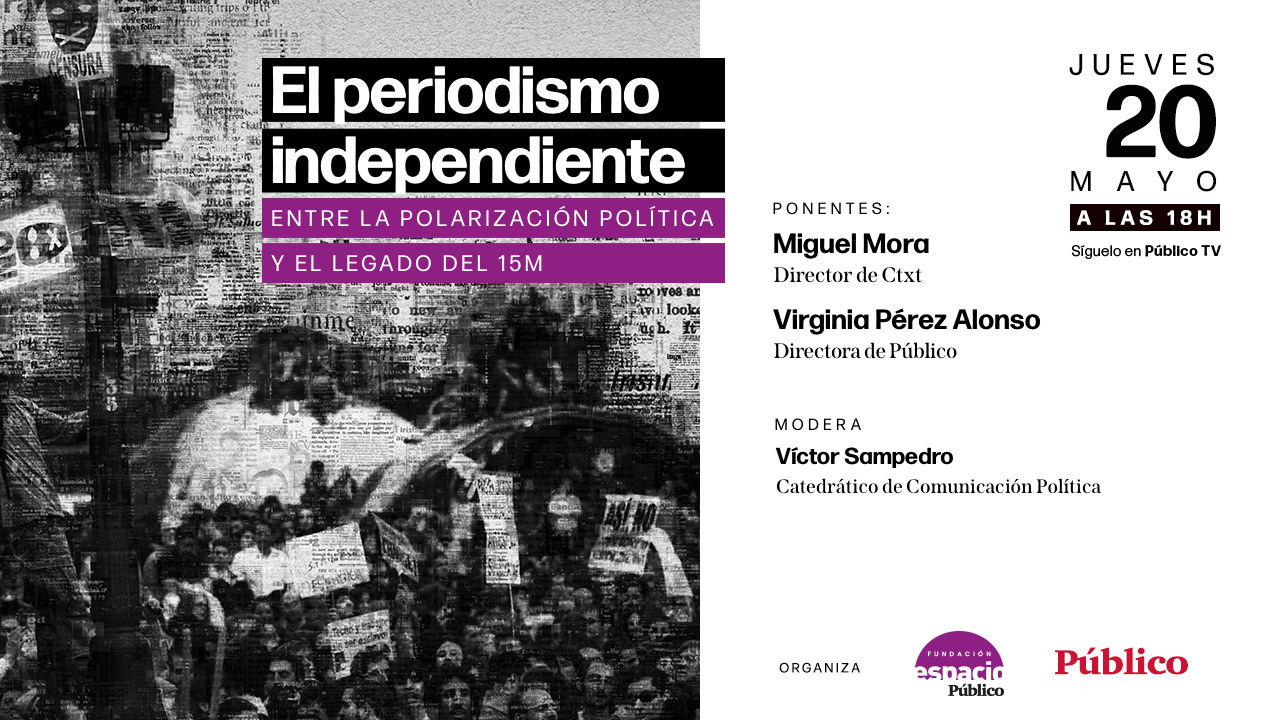

El lunes 10 de mayo a las 17:00 nos reuniremos con Miguel Mora, director de Contexto, y Patricia López, periodista de investigación de Público. Repasaremos la cobertura preelectoral en Madrid y el legado comunicativo del 15M. ¿Fue posible informar con independencia sobre las candidaturas en liza? ¿Qué queda del revulsivo quincemayista tras diez años de existencia? El 15M pretendía tejer con los periodistas una red de contrapoder informativo, basado en la colaboración entre medios independientes y la ciudadanía. La encuesta sobre la Corona fue ejemplo de ello, así como esta información sobre las tramas económicas, policiales y mediáticas de la Comunidad Autónoma de Madrid elaborada entre CTXT y Público. Una vez más, el debate está abierto a su participación. Financiemos, pues, los medios de la PMI, co-produzcamos sus agendas y viralicemos contenidos. Basten tres ejemplos de cómo hacerlo factible.

En paralelo a este debate y en colaboración con El Salto, convertimos un Trabajo Final de Grado de Periodismo (habrá más) en piezas de investigación; en este caso sobre la financiación fraudulenta de los medios de la Alt-Right y la (ultra)derecha por parte de la CAM. Desde Luzes de Galiza y en colaboración con Público, celebramos la segunda edición del festival Abril Republicano. Y en junio ofreceremos un Taller de Seguridad Digital para Periodistas. Porque la soberanía tecnológica es condición necesaria para proteger las fuentes, la investigación en curso y, por tanto, su independencia. Periodismo ciudadano de investigación, cultura popular y autonomía tecnológica. Tres pilares del Cuarto Poder en Red en el 10º aniversario del 15M.