El coloquio, organizado desde la Fundación Espacio Público y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, ha contado con la participación de Alejandra Jacinto, Javier Burón y Jesús Espelosín. Moderaron el debate Israel Merino e Inés García Rabade.

Expertos, mediadores interculturales y ciudadanía debatieron sobre discriminación, políticas de convivencia, barreras burocráticas, salud emocional e identidad de los migrantes.

Un evento organizado por la Fundación Espacio Público y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas.

En el siglo XXI, la ambición de poder ha encontrado una nueva expresión: ya no se manifiesta principalmente mediante la conquista territorial directa, sino a través de una colonización tecnológica, financiera e infraestructural. Una red tecnoautoritaria, con figuras como Donald Trump y capitalistas de la tecnología de Silicon Valley como Peter Thiel a la cabeza, está erigiendo un dominio de carácter global. Su sofisticación y alcance rivalizan con los proyectos de poder más ambiciosos de la historia. Este artículo, apoyándose en lo publicado recientemente por Francesca Bria en medios como La Vanguardia y Le Monde Diplomatique, analiza cómo la imposición de un sistema monetario privado, el adormecimiento crítico de la ciudadanía y la corrosión sistemática de las instituciones democráticas constituyen los pilares de esta invasión silenciosa pero implacable.

La frontera digital y la pérdida de soberanía

El proyecto de poder contemporáneo opera bajo una lógica de captura de las infraestructuras críticas que definen la soberanía de los estados modernos. Como detalla Francesca Bria en sus análisis, no se trata de anexionar territorios, sino de controlar los sistemas operativos de la gobernanza misma. Europa, en su búsqueda de una autonomía estratégica cada vez más elusiva, está cayendo en un vasallaje tecnológico.

Contratos millonarios con empresas como Palantir para gestionar sistemas de salud nacionales (como el NHS británico) o datos de defensa, la integración de Starlink de Elon Musk en las comunicaciones críticas de la OTAN, o el despliegue de drones autónomos de Anduril a través de joint ventures con conglomerados europeos, son los vectores de esta colonización. Estas plataformas tecnológicas se convierten en el sistema nervioso del Estado y que Francesca Bria denomina la Pila Autoritaria.

Al igual que las arterias de comunicación eran vitales para los imperios del pasado, los gobiernos europeos dependen ahora de algoritmos y plataformas estadounidenses para funciones de Estado esenciales: inteligencia, logística, salud e incluso la gestión de la inmigración. La soberanía no se pierde en un campo de batalla convencional, sino que se cede discretamente en la firma de contratos que convierten a los gobiernos en rehenes funcionales de un ecosistema tecnológico cuyos dueños, como Thiel, han declarado abiertamente la incompatibilidad entre libertad y democracia.

El nuevo sistema monetario: exportando inflación y sosteniendo la deuda

En el capitalismo global, el control monetario es la forma suprema de poder. Bajo la Ley GENIUS de Trump, las stablecoins (criptomonedas vinculadas a activos estables como el dólar) están siendo reclasificadas como infraestructura de seguridad nacional. Este no es un cambio técnico menor, sino la piedra angular de un sistema monetario privado y paralelo.

Al otorgar a emisores privados poderes cuasifiduciarios, se está creando un mecanismo para exportar la inflación y financiar la colosal deuda estadounidense, que supera los 37 billones de dólares. Scott Bessent, una figura clave en este escenario, afirma que este sistema podría generar hasta dos billones de dólares en nueva demanda de bonos del tesoro. En esencia, se está construyendo un circuito financiero descentralizado, gobernado por algoritmos de naturaleza profundamente libertaria, que permite a Estados Unidos monetizar su deuda a escala global.

Las stablecoins, operando en una red fuera del control directo de los bancos centrales tradicionales, pueden comprar masivamente deuda pública estadounidense. Esto alivia la presión inflacionaria interna y la externaliza al mundo. Es un mecanismo de dominio financiero de una eficacia brutal: los ciudadanos de todo el planeta, a menudo sin saberlo, acaban sosteniendo la solvencia de este poder a través de un sistema opaco y desregulado.

El adormecimiento de los pueblos: el ataque a la conciencia crítica

Ningún sistema de dominio puede perpetuarse sin el consentimiento, activo o pasivo, de los gobernados. La estrategia tecnoautoritaria contemporánea es infinitamente más sofisticada que el «pan y circo» de antaño, pero persigue el mismo fin: anular el pensamiento crítico ciudadano.

El método es doble y letal. Por un lado, se libra una guerra cultural contra las instituciones que tradicionalmente han fomentado dicho pensamiento, como la universidad pública. Se la critica y desprestigia sistemáticamente, tachándola de elitista, desconectada o ideologizada, con el objetivo claro de debilitar su autoridad como faro de conocimiento crítico y debate racional.

Por otro lado, se inunda el espacio público con un ecosistema mediático y de entretenimiento diseñado para la pasividad intelectual. Programas de televisión superficiales, narrativas simplistas y una retórica política emocional y anti-intelectual crean una ciudadanía adormecida. Esta ciudadanía se vuelve incapaz de analizar la complejidad de los procesos que la rodean, como la privatización encubierta de su soberanía. Cuando la atención es un recurso escaso y la información veraz es ahogada por un océano de distracción y desinformación, la capacidad de resistencia se diluye. Un pueblo que no piensa críticamente es un pueblo que no puede defender su democracia.

La «extrema derecha patriótica» y la red de corrupción ideológica

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿Qué papel juegan aquellos movimientos que se autoproclaman patriotas y seguidores incondicionales de este proyecto? La respuesta, lejos de basarse en un idealismo genuino, suele encontrarse en los flujos de dinero y poder. Los análisis de Francesca Bria aluden a la enorme influencia de redes de think tanks y organizaciones de lobby, como la Atlas Network, que opera a nivel global.

Estas organizaciones, financiadas de forma opaca por grandes capitales afines al proyecto tecnoautoritario, actúan como mecenas de determinados líderes políticos, intelectuales y medios de comunicación. Su objetivo es claro: promover una agenda de desregulación, privatización y nacionalismo excluyente, al tiempo que desacreditan mediante una lluvia constante de mentiras y medias verdades al sistema actual (las instituciones democráticas, la prensa libre, el estado de derecho).

Esta ultraderecha patriótica no defiende la nación, sino los intereses de una élite que busca reemplazar la soberanía popular por la soberanía privada. Su patriotismo es una fachada que esconde una lealtad inquebrantable a los flujos de capital y a la consolidación de un poder que considera la democracia como un obstáculo técnico a superar.

Un llamamiento a la resistencia colectiva

La invasión silenciosa de la Pila Autoritaria es el desafío definitorio de nuestra era. No llega con estandartes y espadas, sino con contratos, algoritmos y stablecoins. Frente a esta amenaza existencial para la soberanía y la democracia global, es imperativo que todas las organizaciones, movimientos sociales y la ciudadanía progresista en su conjunto superen sus diferencias internas y luchas fragmentadas.

No hay tiempo para divisiones estériles. Se requiere una alianza estratégica y un frente común que priorice la defensa de lo público: una universidad fuerte y crítica, un sistema mediático independiente, una soberanía digital y financiera real, y la recuperación del control democrático sobre las infraestructuras críticas. Debemos exigir transparencia en los contratos públicos, regular el poder de las Big Tech y construir alternativas tecnológicas abiertas y soberanas.

Frente a esta ofensiva, defender la libertad no puede significar regresar a un concepto simplista de ausencia de regulación, que en la práctica solo despeja el camino para que los más poderosos impongan su ley. La verdadera libertad, la que hoy debemos reivindicar con urgencia, es justamente lo contrario a la esclavitud tecnológica y la sumisión a los algoritmos. Es la libertad colectiva de un pueblo que mantiene el control sobre las decisiones que le afectan; es la defensa de la agenda humana frente a la automatización de lo político; y es la deliberación democrática como el único mecanismo legítimo para definir nuestro futuro común.

Se trata, en definitiva, de decidir si seremos ciudadanos con soberanía o meros usuarios en una plataforma de gobernanza dirigida por intereses privados. El futuro que los tecnoautoritarios pretenden construir es un mundo de infraestructuras vivas y opresivas, un sistema de vigilancia total algorítmica donde la elección democrática sea técnicamente imposible. No permitamos que este futuro se concrete. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de olvidar las pequeñas diferencias y unirnos para frenar, aquí y ahora, esta nueva y sutil forma de imperio.

ATTAC España conmemora 25 años de lucha por una economía justa con un acto de debate y cultura en el Ateneo de Madrid

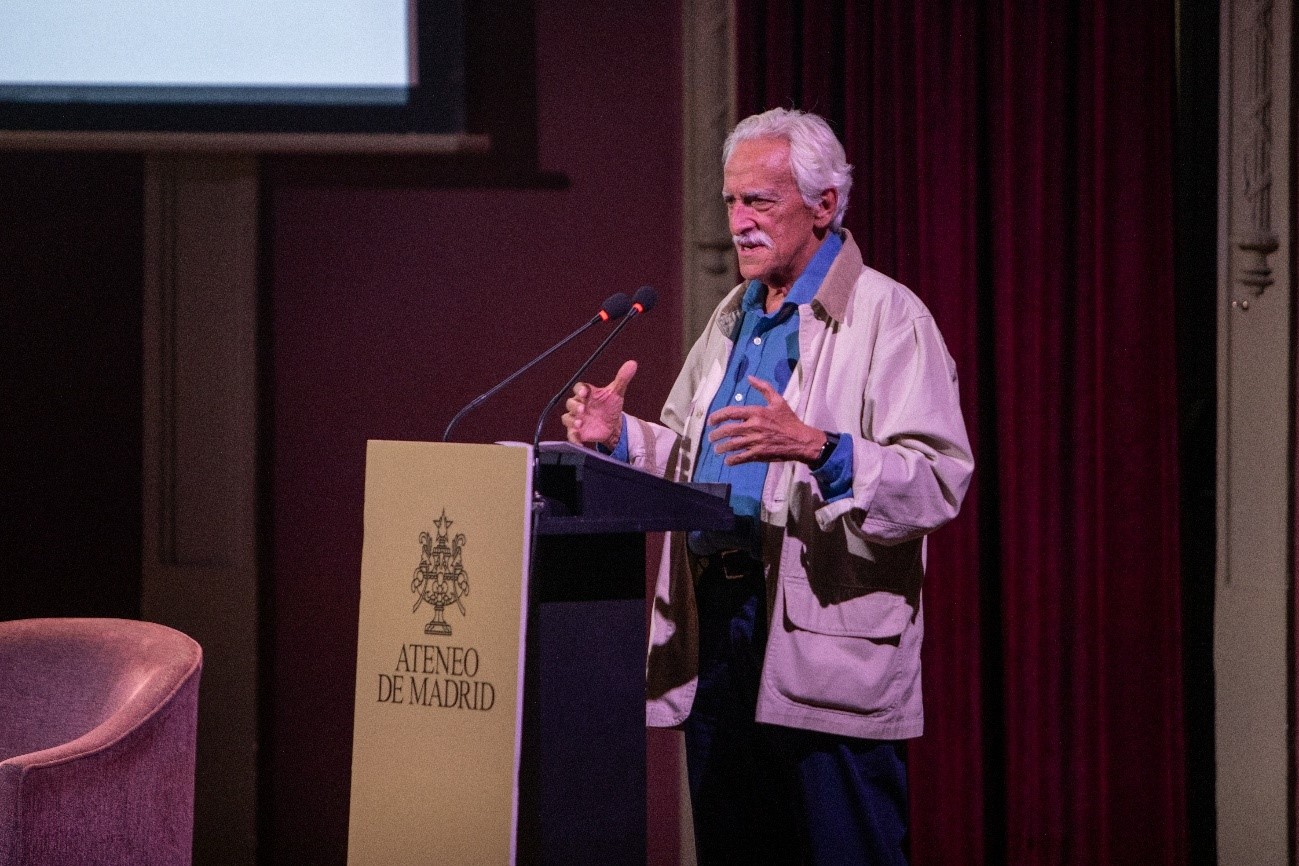

ATTAC España (Asociación por la Tributación de las Transacciones financieras y la Acción Ciudadana) celebró el pasado 20 de Octubre su 25 aniversario con un acto solemne y reflexivo en la Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid. La conmemoración sirvió para repasar el cuarto de siglo de trabajo de la Asociación en la búsqueda de alternativas sociales, ecológicas y democráticas frente a la lógica de mercado desregulada.

El acto combinó arte y debate, arrancó con un mensaje grabado del prestigioso periodista y escritor Ignacio Ramonet, cofundador de ATTAC Francia. La apertura estuvo acompañada por la música de Camerata Ritornello, que ofreció varias piezas.

A continuación, se pasó a un debate de alto nivel sobre desafíos fiscales y financieros, moderado por María Jesús González, presidenta de la Sección de Medio Ambiente del Ateneo de Madrid, y contó con la participación de Juan A Gimeno, exrector de la UNED y catedrático Emérito de Economía Aplicada, y Nacho Álvarez, exsecretario de Estado de Derechos Sociales y profesor de Economía en la UAM. De todo el debate, destacamos dos frases importantes:

- “La globalización no solo ha generado una desigualdad abrumadora, sino una impunidad fiscal creciente para los ultrarricos”, Juan A. Gimeno.

- El problema de la vivienda es de tal magnitud que el Estado tiene que actuar, y después tendremos recursos en el Constitucional, que se dirimirán. Pero la necesidad social es de tal magnitud que el Constitucional dirima las actuaciones del Estado dentro de 5 años, pero que actúe el Estado”, Nacho Álvarez.

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de premios del Concurso de Relatos sobre “Utopías Realizables”, una iniciativa cultural para fomentar la reflexión y la creación de narrativas sobre un futuro más equitativo y sostenible, siendo el ganador Luis Ángel Ruiz Calzada de Aguascalientes (México) con su relato titulado “El sabor de los días tranquilos”.

El cierre institucional corrió a cargo del Presidente de ATTAC España, Ángel Luis del Castillo, quien clausuró el acto reafirmando el compromiso de la Asociación de seguir combatiendo el neoliberalismo y trabajando por “otro mundo posible” durante los próximos años, exponiendo los frentes de actuación de la Asociación:

- Impulsar el debate de la “búsqueda de un nuevo modelo socioeconómico” a través de la plataforma “Más allá del crecimiento”.

- La lucha frente a la mercantilización de los bienes y servicios públicos como el agua, la vivienda, la sanidad, la educación, etc., frenando la entrada de los fondos de inversión especulativos en los servicios públicos y en las industrias armamentísticas que obtienen beneficios desproporcionados donde hay miseria y muerte.

- Reclamo de una Banca Pública en condiciones en España.

También anunció el desarrollo de un Foro Internacional sobre el Nuevo Sistema Financiero Distribuido y los criptoactivos.

El evento concluyó con una última intervención musical de la Camerata Ritornello.

FOTOS

Las causas del sinhogarismo son diversas y muy variadas: suele ser una situación fluida y cambiante, que depende de las circunstancias individuales. Por ello no es fácil ofrecer cifras totales de las personas sin hogar. Y, aunque la franja de edad de 18 a 29 años no está específicamente incluida en las encuestas del INE, se calcula que más del 21,1% de las personas sin hogar están incluidas en esta franja de edad.

Según datos de los años 2022 y de 2024, aproximadamente el 20-30% de las personas sin hogar en España tienen entre 18 y 35 años. El perfil de estas personas incluye a jóvenes que llegan de otros países sin recursos, también a quienes provienen de centros de menores, jóvenes que han sufrido violencia, han perdido su trabajo o han sido desahuciados.

Las mismas fuentes señalan que los centros que sirven servicios de restauración a personas sin hogar en España en 2024 aumentaron un 36,9% con respecto a 2022.

Estos datos, que son similares a los de otros países europeos, indican la necesidad de atender a las personas sin hogar, a tener en cuenta seriamente el sinhogarismo y a establecer planes para eliminar esta exclusión social.

Las causas de la pérdida de hogar son muy diversas: aumento del coste de los alquileres de la vivienda, el encarecimiento de la vida, la pérdida de trabajo o de poder adquisitivo de los salarios reales…

En 2017, la Comisión Europea lanzó una comunicación donde lanzó el llamado Pilar de los derechos sociales, cuya finalidad es que la UE pueda ofrecer mejores condiciones de vida y trabajo. Y en 2021, adoptó el plan de acción del pilar europeo de derechos sociales, que plantea tres objetivos principales, que deben cumplirse de aquí a 2030:

- al menos el 78 % de la población de entre 20 y 64 años debe tener empleo;

- al menos el 60 % de los adultos debe participar en actividades de formación cada año; y

- el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse en, al menos, 15 millones.

El artículo 19 de este Pilar Europeo de Derechos Sociales se refiere especialmente a las personas sin hogar y establece como objetivos primordiales la vivienda y asistencia para las personas sin hogar:

- Deberá proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad.

- Las personas vulnerables tienen derecho a una asistencia y una protección adecuadas frente a un desalojo forzoso.

- Deberán facilitarse a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados con el fin de promover su inclusión social.

La cooperativa social Redtree, consciente de este importante problema social, está promoviendo el proyecto europeo ‘Reconectar la educación con las personas sin hogar’. Un proyecto cofinanciado por la Unión Europea dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, cuyo trabajo principal se centra en la inclusión social a través de la educación. Trabajamos para ayudar a personas jóvenes sin hogar a recuperar su derecho a la educación y su futuro. Y creamos estrategias, recursos y redes para hacer de la educación una herramienta real de inclusión.

La Fundación Espacio Público es socia de este proyecto, en el que también participan Smallcodes de Italia (Firenze), una empresa social dedicada al diseño, programación y creación de herramientas TIC para educación y promover la diversidad lingüística; Lesvos Solidarity cuyo trabajo se desarrolla en Lesbos (Grecia), centrado fundamentalmente en el apoyo a personas desplazadas, promoviendo la inclusión social, la justicia y la convivencia; In Situ de Castilla La Mancha (España), cuya labor se centra sobre todo en atender a las personas sin hogar y luchar contra la pobreza y la exclusión social, son expertos en metodologías de inclusión; y Greta en Auvergne (Francia), una organización pública de formación que agrupa a 21 instituciones educativas.

Hasta la fecha, todas estas organizaciones han mantenido dos reuniones: la primera en Valencia, España, en mayo de 2025 y la última en Firenze, Italia, en octubre de este año.

En ambas sesiones se han revisado los trabajos realizados hasta ahora para el cumplimiento de los objetivos planteados: la inclusión social de personas jóvenes sin hogar a través de prácticas y metodologías didácticas y educativas y se ha fijado una próxima reunión en Lesbos (Grecia) para seguir avanzando en el cumplimiento de este importante proyecto juvenil europeo.

“Una mentira puede dar la vuelta a la tierra en el tiempo que tarda la verdad en ponerse los zapatos.” Mark Twain

Estupor. Consternación. Desconsuelo. A menudo cuesta entender el porqué de tanta falsedad. Nos seguimos llevando las manos a la cabeza cuando escuchamos bulos, imposturas, como si el mundo se hubiera convertido en un chismorreo constante. La información convertida en una algarabía de taberna, en una conversación de patio de colegio, donde insultos y calumnias se suceden a golpe de titular. Donald Trump alertando contra el paracetamol en embarazadas, las mentiras de Ayuso sobre la Covid o las de Mazón acerca de la Dana. Redes infestadas de noticias falsas, televisiones que difaman con desparpajo, escupiendo injuria y desprecio. La ofensa, antes un exceso aislado, se ha convertido en norma. Los gritos sustituyen el argumento, el escarnio ocupa el lugar del debate. Y las imágenes, propagadas como el fuego, nos producen un desánimo cada vez más profundo.

Muchos libros han intentado explicar el auge de los populismos y de la extrema derecha. Ensayos que buscan respuestas a una tendencia que parece imparable y que amenaza los propios cimientos de la democracia. Entre todos ellos destaca “Los ingenieros de caos” de Giuliano da Empoli (editorial Oberon). Publicado en 2019 y actualizado en 2024, este ensayo político analiza el trabajo de una nueva generación de estrategas: expertos en imagen, comunicación digital y manipulación de datos que, a través de las redes sociales y la explotación de las emociones, moldean la opinión pública y reconfiguran el orden social. Da Empoli muestra cómo estos «ingenieros» fabrican el desorden para canalizar mejor la ira popular, “arquitectos” como Steve Bannon en EE.UU., Gianroberto Casaleggio en Italia y Dominic Cummings en el Reino Unido. Lejos de ser marginales, estos actores desempeñan un papel decisivo en el ascenso de líderes populistas y el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas.

Periódicos y redes sociales saturados de mensajes incendiarios, diseñados deliberadamente para moldear ideologías. Cuervos oportunistas que se alimentan del desconcierto de ciudadanos que ven tambalearse su mundo, debilitado por la inoperancia de gobiernos que incumplen, una y otra vez, las promesas ilusorias de un mundo más próspero y seguro. “Detrás de la ira del público hay causas reales. Los votantes castigan a las fuerzas políticas tradicionales y se vuelven hacia líderes y movimientos cada vez más extremistas porque se sienten amenazados por una sociedad multiétnica y, en general, penalizados por los procesos de innovación y globalización que las élites les han hecho tragar a dosis elevadas durante el último cuarto de siglo” [Traducción propia].

Los ingenieros del caos comprendieron antes que nadie que la ira era una fuente de energía colosal y que podía explotarse mediante algoritmos para alcanzar cualquier objetivo. Un estudio reciente del MIT descubrió que la información falsa tiene, en promedio, un 70% más de probabilidades de compartirse en línea porque, por lo general, es más original y atractiva que la verdad. Según los investigadores, en redes sociales, la verdad tarda seis veces más que las noticias falsas en llegar a 1500 personas. La persuasión al servicio del fraude. La sugestión al servicio de la manipulación.

Al avivar la ira individual sin preocuparse por la coherencia del conjunto, el algoritmo de estos ingenieros disuelve las antiguas barreras ideológicas y reconfigura el conflicto político en torno a una oposición simplista entre «el pueblo» contra «las élites». La complejidad del mundo se traduce en fórmulas reduccionistas, hasta diluir los límites entre la verdad y la mentira. El populismo sustituye la verdad por una ficción movilizadora donde la mentira no se presenta como falsedad, sino como una verdad emocionalmente más poderosa que los hechos. Hannah Arendt advertía sobre el peligro de la mentira política: su amenaza no consiste solo en ocultar la realidad, sino en destruir el espacio común donde la verdad puede compartirse. Cuando la mentira se convierte en norma, los ciudadanos ya no saben qué creer, y la política degenera en una pura lucha de relatos.

Los políticos convertidos en bufones conscientes de su propia imperfección, actores de un nuevo imaginario colectivo. Mienten sin pudor, seguros de que la exposición en redes y medios no se mide en credibilidad sino en likes y seguidores. “Los defectos de los líderes populistas se convierten, a los ojos de sus votantes, en cualidades. Su inexperiencia es la prueba de que no pertenecen al círculo corrupto de las élites y su incompetencia es garantía de su autenticidad. Las tensiones que generan a nivel internacional son una muestra de su independencia, y las noticias falsas que salpican su propaganda, una muestra de su libertad de espíritu”, nos revela Da Empoli en su ensayo. Nuevos antihéroes alabados por sus defectos.

Por si fuera poco, los humanos hemos aceptado de buen grado ser vigilados y así, una vez perdido el control, nos han convertido en seres medibles, en objetos clasificables, en algoritmos. La big data nos observa, sabe qué hacemos, pensamos y deseamos. Gracias a ellos los ingenieros del caos pueden identificar a quienes, por ejemplo, les preocupa el tema de la seguridad, y así enviarles mensajes a medida (a través de Facebook o Instagram), resaltando la dureza de los buenos y la laxitud de los malos. “Ahora se pueden abordar los temas más controvertidos, dirigiéndolos solo a aquellos que son sensibles a ellos, sin correr el riesgo de perder el apoyo de otros votantes que piensan de manera diferente.”

En este universo de adulteración digital y de inquietudes prefabricadas, emerge la piedra angular de todas las estrategias populistas, el vector que impulsa el nuevo fascismo: la inmigración. Las redes sociales plagadas de polémicas manipuladas, señalan una y otra vez a la inmigración como fuente de conflicto e inseguridad. La táctica es simple y persistente: no dejar de hablar de ella, como una gota malaya que cala sin descanso, inventando subjetividades, reforzando estereotipos, alentando prejuicios.

La inmigración se convierte así en el arma narrativa más poderosa de los ingenieros del caos: fácil de usar, altamente emocional y extraordinariamente amplificable. Despierta miedos y fobias, iras y ansiedades identitarias. Permite movilizar de manera rápida y masiva, sin necesidad de argumentos complejos. El extranjero, el migrante, se presenta como una amenaza constante, generando así una cohesión artificial en torno a un rechazo compartido. Un rechazo que, desgraciadamente, se ha normalizado en las conversaciones cotidianas: que si el velo, las mezquitas, que si las ayudas familiares, la delincuencia…

Un éxito rotundo de los ingenieros, que han colocado este debate prefabricado en la agenda de todos, elevando la inmigración al podio de las tres principales preocupaciones de los europeos. Un engaño cuidadosamente orquestado que normaliza la política del resentimiento y desvía la atención de los auténticos desafíos globales: desigualdad, guerras y crisis climática. Es la normalización de la xenofobia, la transformación de un discurso marginal en un tema mainstream. No se trata de un nuevo debate, sino un artefacto político diseñado para sembrar pánico y consolidar el poder.

La cuestión migratoria disuelve las diferencias ideológicas, se convierte en el eje alrededor del cual la derecha populista puede aliarse con la izquierda populista. Es el nuevo fascismo encarnado en Orbán (Hungría) con sus campañas masivas contra “la invasión migratoria”; en Salvini (Italia) con puertos cerrados y criminalización de las ONG que rescatan personas en el Mediterráneo; en Trump y el muro con México, símbolo de identidad y soberanía; en Abascal cuando proclama que “estamos asistiendo a una invasión migratoria brutal»; o en la campaña del Brexit (Reino Unido) que prometía “recuperar el control” con imágenes de migrantes turcos como amenaza. Este avance autoritario y ultranacionalista justifica políticas de excepción (militarización, muros, recorte de derechos) en nombre de la seguridad nacional. Todo se reduce en ofrecer respuestas radicales a una población ahogada en desinformación, negacionismo, resentimiento y racismo.

La tesis de Giuliano da Empoli es clara: el caos ya no es un accidente de la política, sino una estrategia. En una época de incertidumbre y cambios profundos, el desorden se instala y en estas aguas movedizas, el nuevo fascismo se muestra imbatible. Pero ¿cómo combatir este tsunami destructivo?

Seguramente la rabia y el resentimiento acumulados podrían contrarrestarse con un antídoto tan antiguo como eficaz: la honestidad. Es decir, la disposición responsable a ser veraz de forma íntegra, consciente y ética. Hoy estos valores parecen huecos, atávicos, desprovistos de valor moralizante. Recuperar la verdad implica nobleza y respeto, consiste en no engañar y en reconquistar el espacio progresista perdido entre mentiras e incumplimientos.

La izquierda debe superar el estigma Woke y rescatar sus fundamentos socialdemócratas: defensa de la justicia social, del estado de bienestar y los servicios públicos, reducción de las desigualdades y regulación del mercado. Todo lo que no respete este alineamiento, todo lo que haga el juego al capital neoliberal, a los oligopolios especulativos y armamentísticos, provocará la deserción de millones de jóvenes, trabajadores, obreros y clase media, engañados por la connivencia de la izquierda con las élites económicas globales.

Entre tanto fraude, las instituciones se debilitan, la confianza se erosiona y el debate racional es reemplazado por eslóganes virales. El caos se normaliza como forma de gobierno y la inestabilidad se convierte en herramienta de poder autoritario e imperialista. Los Ingenieros del Caos nos obligan a recordar que la democracia no es un hecho adquirido y que está en serio peligro: debe defenderse mediante vigilancia colectiva, regulación de las nuevas tecnologías (contención del tecnofeudalismo) y rehabilitación del debate basado en la razón y el discernimiento. Los Trump, Putin y Netanyahu son una amenaza real.

Ya hemos perdido demasiado tiempo. La bronca, la falsedad y el desconcierto no deben ser la norma. “Apagar” el móvil, recuperar la democracia, el respeto y el compromiso social es esencial. El nuevo fascismo acecha, y sus arquitectos no descansan.

“Cuando los líderes actuales pasen de moda, es poco probable que los votantes, acostumbrados a las drogas fuertes del populismo nacionalista, vuelvan a reclamar la manzanilla de los partidos tradicionales. Pedirán algo nuevo y quizás aún más fuerte.” Da Empoli.

En los círculos de poder globales se extiende una narrativa peligrosa: la democracia liberal es un obstáculo para el progreso. Para esta élite, la democracia representativa se fundamenta en un principio incómodo: la soberanía reside en el pueblo, sin importar su nivel educativo, su riqueza o su coeficiente intelectual. Es un sistema deliberadamente imperfecto, diseñado para gestionar el disenso y proteger al individuo de la tiranía de la mayoría o de la minoría.

La promesa de una meritocracia dirigida por IA es el caballo de Troya para sustituir el gobierno del pueblo por una tecnocracia algorítmica al servicio de un capitalismo tecnológico sin frenos. Este modelo, impulsado por una ideología que mezcla el libertarismo radical con un mesianismo tecnológico, no busca mejorar la democracia, sino acelerar su deconstrucción. Para lograrlo, encuentra un aliado clave en las fuerzas de extrema derecha, unidas por un enemigo común: las instituciones democráticas.

El Asalto del Capitalismo Tecnológico

El capitalismo tecnológico libertario, cuyos profetas son figuras como Peter Thiel o Elon Musk, considera la democracia representativa un «sistema obsoleto». Su proyecto es un asalto directo contra las élites globalistas que nos han gobernado durante los últimos doscientos años, a las que acusan de frenar la «innovación». Aspiran a instaurar una aristocracia donde el poder emane de un «mérito» definido por ellos mismos: el éxito empresarial disruptivo y la acumulación de capital.

Esta visión se sustenta en una distorsión fundamental de lo que consideramos “Valores Humanos”. La nueva élite tecnológica no aprecia la sabiduría humanística, la empatía o el conocimiento de la condición humana; en su lugar, venera exclusivamente la eficiencia cuantificable, la escalabilidad exponencial y la disrupción por la disrupción misma. Esta cosmovisión genera una profunda desconexión con las realidades materiales de la mayoría de la población. ¿Puede un visionario como Elon Musk, obsesionado con colonizar Marte, entender las preocupaciones de un maestro de escuela o un pequeño agricultor? La historia muestra que las élites que se autoproclaman iluminadas terminan gobernando para perpetuar su poder, creando sistemas que reflejan sus propios intereses.

La Alianza Estratégica con el Extremismo

Este proyecto de poder necesita una palanca política capaz de fracturar el consenso social. Es aquí donde se produce una alianza estratégica con las fuerzas de la extrema derecha y sus líderes mesiánicos. Para obtener sus fines, este nuevo capitalismo tecnológico libertario se apoya conscientemente en las bases sociales del nacionalpopulismo.

Ambos comparten un enemigo común: el establishment político tradicional. Los tecno-libertarios aportan la infraestructura digital, el capital financiero y una narrativa de «eficiencia». La extrema derecha aporta la fuerza social movilizada y la voluntad de destruir los frenos democráticos. Es una simbiosis perfecta: los primeros financian la desregulación absoluta, mientras los segundos desacreditan la prensa libre y la solidaridad social. Juntos, aceleran la deconstrucción del Estado de bienestar, allanando el camino para un modelo donde la política cede su lugar a la gestión técnica.

La Convergencia Siniestra: Hacia el Despotismo Algorítmico

Este proceso converge con otros modelos autoritarios, como el capitalismo de vigilancia chino. Aunque con ropajes distintos, ambos sistemas comparten un núcleo común: la sustitución de la política por la ingeniería social:

- La democracia es lenta y compleja; los algoritmos prometen decisiones rápidas y «limpias».

- La voluntad popular es impredecible; los smart contracts son automáticos e inapelables.

La infraestructura para este nuevo despotismo ya se está construyendo. El siguiente escalón es la gobernanza mediante contratos inteligentes y DAOs (Organizaciones Autónomas Descentralizadas). Promovidos como forma de «eliminar intermediarios”, su riesgo real es que codifican las normas de manera inmutable. Si un algoritmo te niega un derecho basándose en datos sesgados, no hay juez humano al que apelar, no hay espacio para la misericordia, la contextualización o la evolución de las normas sociales. Es la materialización de una ideología extremista, un mundo gobernado por un código que refleja los valores y prejuicios de sus programadores, una IA entrenada con las prioridades de las élites tecnológicas, optimizada para la maximización del beneficio, anulando la dignidad humana, la justicia social o la libertad de expresión.

La Alternativa: Democracia Deliberativa frente al Mesianismo

Frente a este proyecto, la respuesta es fortalecer la democracia. La alternativa es una democracia deliberativa y resiliente. Esto implica crear instituciones permanentes de participación ciudadana informada. Asambleas ciudadanas representativas, sorteadas como jurados, deberían deliberar sobre grandes temas como la transición ecológica o la regulación de la IA, por ejemplo. Se trataría de combinar la inteligencia colectiva de la población con la experiencia de los científicos, economistas y filósofos, no para que estos decidan, sino para que ilustren la decisión de la ciudadanía. El problema no es la tecnología en sí, sino quién la controla y para qué fines, por ello, creemos que la tecnología debe servir a esta deliberación colectiva, facilitando el acceso al conocimiento y garantizando transparencia.

La Libertad no es un Algoritmo

La batalla del siglo XXI es entre la gobernanza humana y la automatizada. El modelo tecno-libertario, aliado con el extremismo, ofrece una jaula de oro: comodidad a cambio de autonomía. La libertad de disentir, de vivir una vida no optimizada, es incompatible con un sistema que idolatra la eficiencia; preservarla exige que el poder tecnológico esté al servicio de la soberanía ciudadana. El futuro no puede ser diseñado por una élite en Silicon Valley, sino deliberado por todos en el ágora digital y física, de lo contrario, la jaula de oro meritocrática, aunque brillante, seguirá siendo una prisión.

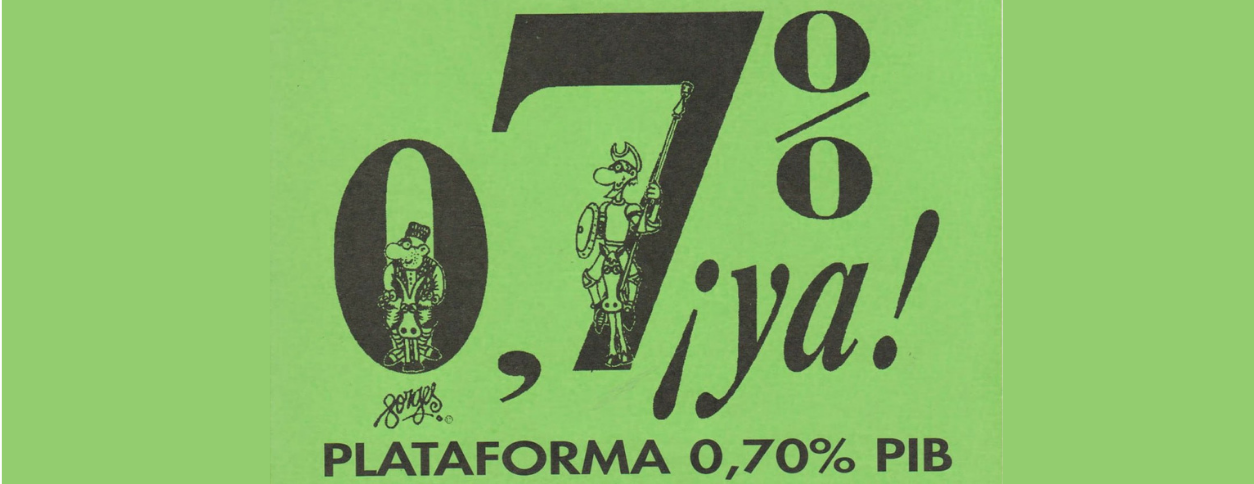

A mediados de octubre de 1995 conocí a Pablo Osés Azcona (1932-2025) en la calle, en una movilización en la sede de Correos en Cibeles. Enviamos a Felipe González en la Moncloa cientos de hogazas de pan a las que les faltaba un trocito, simbólicamente el 0,7%.

Recuerdo que la carta que acompañó la hogaza de la comisión de Coslada a Felipe González decía, entre otras cosas: “El pan, ha sido siempre símbolo de hambre…”.

Además del objetivo de combatir el hambre teníamos amigos en común en la Comunidad Santo Tomás de Aquino. Pero fue Paca Sauquillo quien me ayudó mucho a conocer a Pablo.

Pablo Osés fue un precursor. Nos advirtió con mucha antelación, a través de sus escritos y sus ya famosas Cartas al Director, de los peligros del hambre y el calentamiento global. Mantuvo una estrecha relación dialéctica con nuestro entrañable compañero de mil batallas, Ramón Fernández Durán.

Apenas recalé en la Plataforma 0’7 mi principal apoyo fue Pablo. Todos los días me llamaba por la mañana para organizar el día, preparar los argumentarios y comentar las últimas noticias de prensa, políticas o del ambiente académico. Pablo fue el impulsor del equipo de asesores. Un selecto grupo de expertos y expertas -no sólo en Cooperación- que de forma desinteresada nos hacían llegar sus valoraciones y análisis.

Compartí horas y horas de reuniones. Tuvimos nuestros debates, a veces acalorados porque Pablo, cuando se trataba de profundizar en las causas del hambre, era muy apasionado.

Pablo Osés, junto con Juan Luis Herrero, Emilio Carreras, Gerardo Rodríguez y Guillermo Sanz de Galdeano, decidieron ponerse en huelga de hambre indefinida para promover un movimiento pacífico con el fin de conseguir que se destinase el 0’7% del Producto Interior Bruto (PIB) de España a los países empobrecidos.

Pablo Osés fue uno de los iniciadores de la Plataforma 0’7. A raíz de esa primera acción se generó un amplio movimiento de solidaridad y apoyo. La acción desbordó todo lo previsible y empezaron a crearse Comisiones 0’7 por todo el territorio del estado español.

Además de su dialéctica, otro de los aspectos a destacar de Pablo era su habilidad para ligar análisis y activismo. Cuantas horas invertimos para organizar, planificar las acciones que tuvieron un formidable eco en los medios de comunicación.

Antonio Fraguas de Pablo “Forges” -el humorista gráfico de El País- amigo de Pablo Osés, nos ayudó muchísimo en la elaboración de discursos y argumentarios para lograr la atención de los medios de comunicación e incidir en la agenda política.

En una de mis visitas al Congreso, y conversando con Rafael Hernando, que fue portavoz del PP y en ese tiempo el diputado que teníamos como interlocutor, me dijo: “Joer! Como para meterse con vosotros. Tenéis al Forges ese que con que saque un dibujito de esos ya se nos echan encima”. Y era verdad.

Pablo Osés era muy afable en sus relaciones y hacía que la conversación fuera la de un maestro con su alumno.

Pablo tuvo mucho que ver con una generación de jóvenes que, después de hacer la experiencia de militar en el 0’7, nos embarcamos en levantar un movimiento social más allá del 0’7 para exigir la anulación de la deuda externa. En ese periodo fue crucial el acompañamiento y los buenos consejos de Eric Toussaint.

Posteriormente, toda esa gente nos encontramos en las movilizaciones, en las grandes movilizaciones contra la globalización capitalista y altermundialista. En las movilizaciones y en las calles de Praga, Niza, París, Oporto…nos encontramos gentes del 0’7.

Y llegó el 15M. Ya con un poco más de años, recordamos lo que nos inculcaron durante nuestra experiencia en el 0’7. Organizar la lucha. Movilizarse y estar siempre en la calle, presionando.

Y así seguimos a día de hoy, con Palestina. Denunciando al estado sionista genocida de Israel. Y Pablo Osés tuvo mucho que ver con la autoorganización, el apoyo mutuo, la solidaridad.

Además de compañero de viaje fue un maestro. Gracias por tu aportación. Muchas y muchos te lo agradecemos. Seguiremos el camino que marcaste. No te quepa la menor duda.

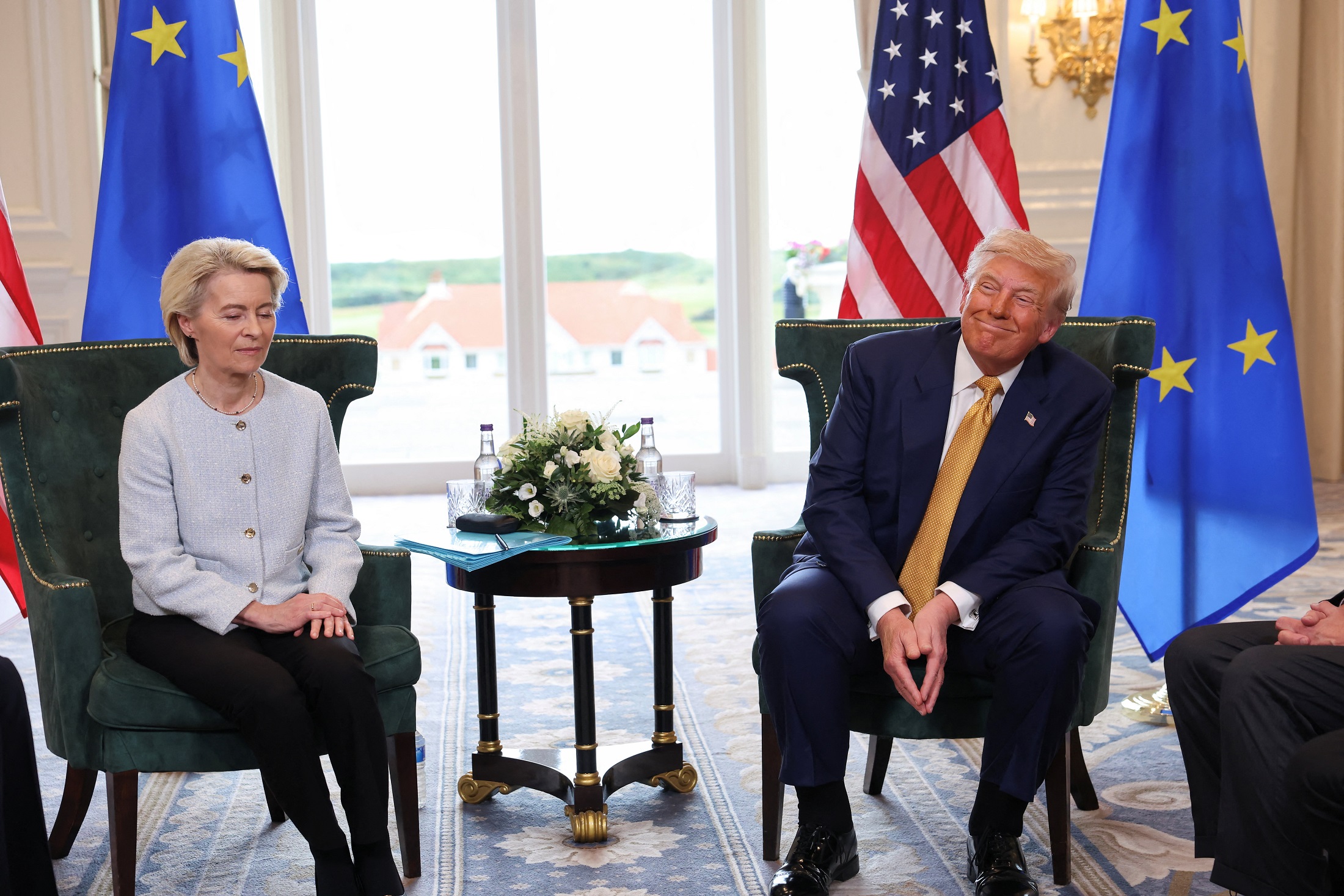

La imagen de Ursula von der Leyen en el campo de golf de Trump en Escocia el pasado mes de julio, sonriendo mientras sellaba un acuerdo que estrangula la soberanía europea, quedará como símbolo imperecedero de la capitulación continental.

Hace apenas unos días, el mundo fue testigo de un nuevo y grotesco espectáculo de sumisión en el Despacho Oval: Trump, sentado imponente detrás de su escritorio, recibió como súbditos a la propia Von der Leyen y a otros líderes europeos, a quienes hizo esperar de pie, inmóviles y en silencio, mientras él realizaba una llamada directa a Vladimir Putin en Moscú. Este acto, diseñado para demostrar quién manda, es la perfecta ilustración del vasallaje que Europa acepta.

A juicio de ATTAC España, este acuerdo es la certificación de que la Unión Europea, bajo un liderazgo ilegítimo y opaco, ha aceptado convertirse en vasallo energético, industrial y militar de una administración estadounidense abiertamente hostil. La humillación no es solo económica; es democrática, estratégica y existencial.

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen para capitular?

La primera y más grave humillación es institucional, ya que ningún órgano democrático europeo otorgó a Von der Leyen mandato para negociar un acuerdo que compromete el futuro de 450 millones de personas. Su elección en 2024 fue un pacto entre élites en salones cerrados, lejos del Parlamento Europeo y la ciudadanía. Analistas como Alberto Alemanno señalan su estilo presidencialista y la creciente demanda de responsabilidad democrática que ignora. ¿Cómo puede una líder debilitada, que ni siquiera conserva el apoyo unánime de su propio partido (PPE), vender el futuro industrial y energético de Europa, así como renunciar a principios básicos de seguridad de la Unión Europea?

640.000 millones de euros para sustituir una dependencia por otra

El núcleo del acuerdo es un acto de sumisión: Europa comprará 640.000 millones de euros en energía estadounidense (petróleo y gas) en tres años. Este compromiso no solo es económicamente irracional (la energía rusa era significativamente más barata) sino técnicamente inviable y estratégicamente suicida:

- Estados Unidos carece de infraestructura (barcos, plantas de licuefacción) para exportar tal volumen, y llevaría años aumentar la capacidad.

- Triplicar las importaciones actuales haría que el 60% de la energía europea procediera de EEUU, anulando la diversificación buscada tras la guerra en Ucrania.

- La UE, mientras predica la transición verde, firma un pacto que la ata a los hidrocarburos hasta 2028.

600.000 millones de euros para vaciar Europa

El segundo pilar del acuerdo es igualmente lesivo: La UE incentivará a sus empresas a invertir 600.000 millones de euros en EEUU, bajo la amenaza de aplicar un 35% a las exportaciones europeas a EEUU si no se cumple. La Comisión admite cínicamente que no puede obligar a las empresas, pero las presionará. Esto equivale a financiar la competencia y acelerar la deslocalización industrial en sectores estratégicos (tecnología, automoción, farmacia), justo cuando Europa necesita reforzar su autonomía. ¿Qué ha sido de ese informe Draghi que proponía un ambicioso Plan de Inversión Conjunto de 800.000 millones anuales para reforzar la base industrial y tecnológica europea? Europa pagará su propia decadencia industrial.

La imposición de un arancel del 15%: un golpe económico estratégico

Además de las cláusulas de inversión forzada, Estados Unidos ha impuesto un arancel general del 15% a la mayoría de los productos europeos que importa. Esta medida, lejos de ser una mera herramienta comercial, es un instrumento de dominación económica que:

- Asfixia la competitividad de sectores clave europeos al encarecer artificialmente sus precios en el mercado estadounidense.

- Debilita aún más la industria europea, ya de por sí afectada por la deslocalización y la dependencia energética, al reducir sus exportaciones y marginar su presencia en una de las economías más grandes del mundo.

- Fomenta la sumisión comercial, pues la Unión Europea se ve forzada a aceptar estas condiciones asimétricas so pena de sufrir represalias aún mayores en caso de incumplir los compromisos de inversión en Estados Unidos.

Eliminación del principio de precaución: la vida y el ambiente al servicio del mercado

Este acuerdo supone una claudicación regulatoria de profundas consecuencias, ya que la Unión Europea ha aceptado de facto la sustitución del principio de precaución (pilar fundamental de la legislación comunitaria en materia de salud pública, alimentación y medio ambiente) por el principio de mercado. Esto significa que, para no crear barreras comerciales injustificadas, se priorizan los intereses económicos y la libre circulación de mercancías sobre la protección de los ciudadanos y el planeta. Es la victoria de la lógica corporativa sobre el interés general.

Cesión de soberanía financiera: el marco de los criptoactivos

La sumisión se extiende también al ámbito financiero. En 2024, la Unión Europea aprobó un Marco Regulatorio para los criptoactivos (MiCA) que, en su propuesta inicial, pretendía limitar la circulación de stablecoins (criptomonedas estables) basadas en divisas extranjeras, como el dólar, para proteger la soberanía monetaria y financiera de la Unión Europea. Sin embargo, ante las presiones de los lobbies financieros y la administración estadounidense, esta limitación fue eliminada. El resultado es que el euro se ve ahora más amenazado por la posible dominación de stablecoins emitidas por grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, que operarán con mínimas restricciones en el mercado único. Es otra cesión de soberanía que allana el camino para que el dólar fortalezca su hegemonía incluso en el espacio digital europeo.

Von der Leyen y el Silencio ante el genocidio palestino

La humillación europea ante Trump no es el único frente de sumisión. Existe una capitulación más grave y moralmente obscena: la complicidad estructural de la Unión Europea en el genocidio del pueblo palestino.

Europa no es solo víctima de la humillación trumpista; es verdugo activo por omisión en Gaza. Al priorizar sus intereses comerciales y geopolíticos con Israel y EEUU, ha traicionado sus propios valores fundacionales. Mientras Von der Leyen aguantaba estoicamente su papel secundario en el Despacho Oval, su Comisión bloqueaba medidas que podrían salvar miles de vidas palestinas. Como advierte Agnés Callamard de Amnistía Internacional: La supervivencia de 2,2 millones de personas palestinas en Gaza depende de que la UE actúe. Hoy esa opción brilla por su ausencia. Europa no solo se desindustrializa, además se deshumaniza.

Gastar el 5% del PIB para enriquecer al Complejo Armamentístico Militar Estadounidense

Trump ha convertido la OTAN en un instrumento de chantaje: exige a los aliados dedicar el 5% de su PIB a defensa, so pena de «dejar de protegerles». Von der Leyen y la mayoría de los gobiernos europeos claudican, aun sabiendo que:

- Europa no se enfrenta a amenazas existenciales de la magnitud que se pregona. La exigencia carece de una justificación estratégica realista para el nivel de gasto propuesto.

- El gasto se desvía a comprar armas estadounidenses: Los enormes presupuestos destinados significan que Europa financia principalmente la industria bélica de EEUU en lugar de construir su propia defensa integrada y soberana.

- Se sacrifican políticas sociales: En varios países, se anuncian recortes en pensiones, sanidad y empleo público, mientras se protege el gasto militar y los intereses de la deuda pública, priorizando los intereses de la industria armamentística y financiera.

La ironía es trágica. Europa gasta más que nunca en defensa, pero es más vulnerable al depender de un aliado que la desprecia y la humilla públicamente, obligándola a financiar su propio sometimiento.

Hacia una Europa Soberana: Democracia, Autonomía Estratégica y Defensa Común

La rendición ante Trump no es inevitable. Para ATTAC España, Europa necesita con urgencia:

- Reforma democrática radical: La Comisión debe elegirse por sufragio directo y el Parlamento Europeo necesita iniciativa legislativa para que las decisiones vitales dejen de tomarse en salones cerrados.

- Autonomía energética real: Acelerar un proceso integral de transición energética para minimizar las dependencias de combustibles fósiles basado en políticas intensivas de ahorro energético, generación distribuida, autoconsumo y sometiendo a una estricta planificación eléctrica, ambiental y territorial, el despliegue de grandes instalaciones de energías renovables y de almacenamiento.

- Inversión industrial pública y protección: Un «New Deal» verde y digital europeo, con mecanismos que prohíban las deslocalizaciones estratégicas y fortalezcan la base industrial comunitaria.

- Soberanía Tecnológica: Es imperativo destinar recursos masivos (públicos y coordinados a nivel europeo) al desarrollo de tecnologías críticas como los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones seguras y la ciberseguridad. Depender de terceros países en estos ámbitos no solo nos debilita económicamente, sino que nos expone a chantajes estratégicos y limita nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas en un mundo cada vez más digitalizado.

- Defensa Común Autónoma: Avanzar de manera decidida en la construcción de una defensa europea integrada y soberana, con estructuras de mando y capacidades propias, que permita tomar decisiones independientes y deje de depender de un protector que exige tributo a cambio de desprecio.

Europa necesita rebelarse

Francia ya sufre recortes, Alemania ve desmantelada su industria automotriz, y así irán cayendo todos los países de la UE bajo una crisis de consecuencias imprevisibles. Si Europa no despierta y pone fin a esta serie interminable de humillaciones, será, no una potencia, sino un espacio colonizado por EEUU. Solo nos queda dos alternativas:

- Aceptar esta humillación y quedarnos callados asumiendo todas las consecuencias y convirtiéndonos en un espacio irrelevante.

- Exigir un cambio de rumbo radical que priorice de manera urgente:

- La democratización profunda de las instituciones de la UE.

- El rechazo a acuerdos comerciales lesivos y a tratos vejatorios que sacrifiquen la soberanía y la dignidad europea.

- La construcción de una autonomía estratégica real en energía, industria, defensa y tecnología.

La dignidad no se negocia. Es el momento de defenderla.

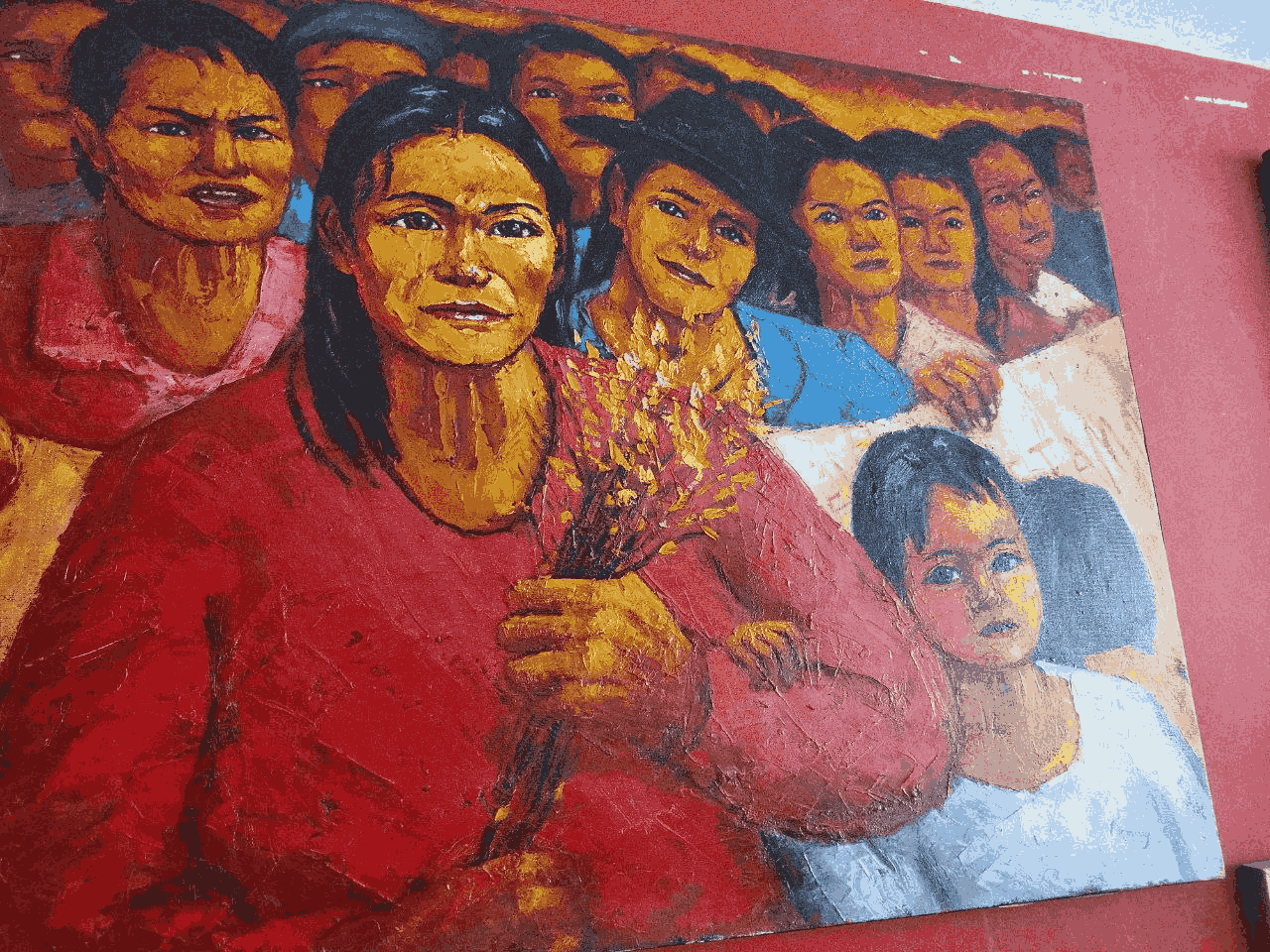

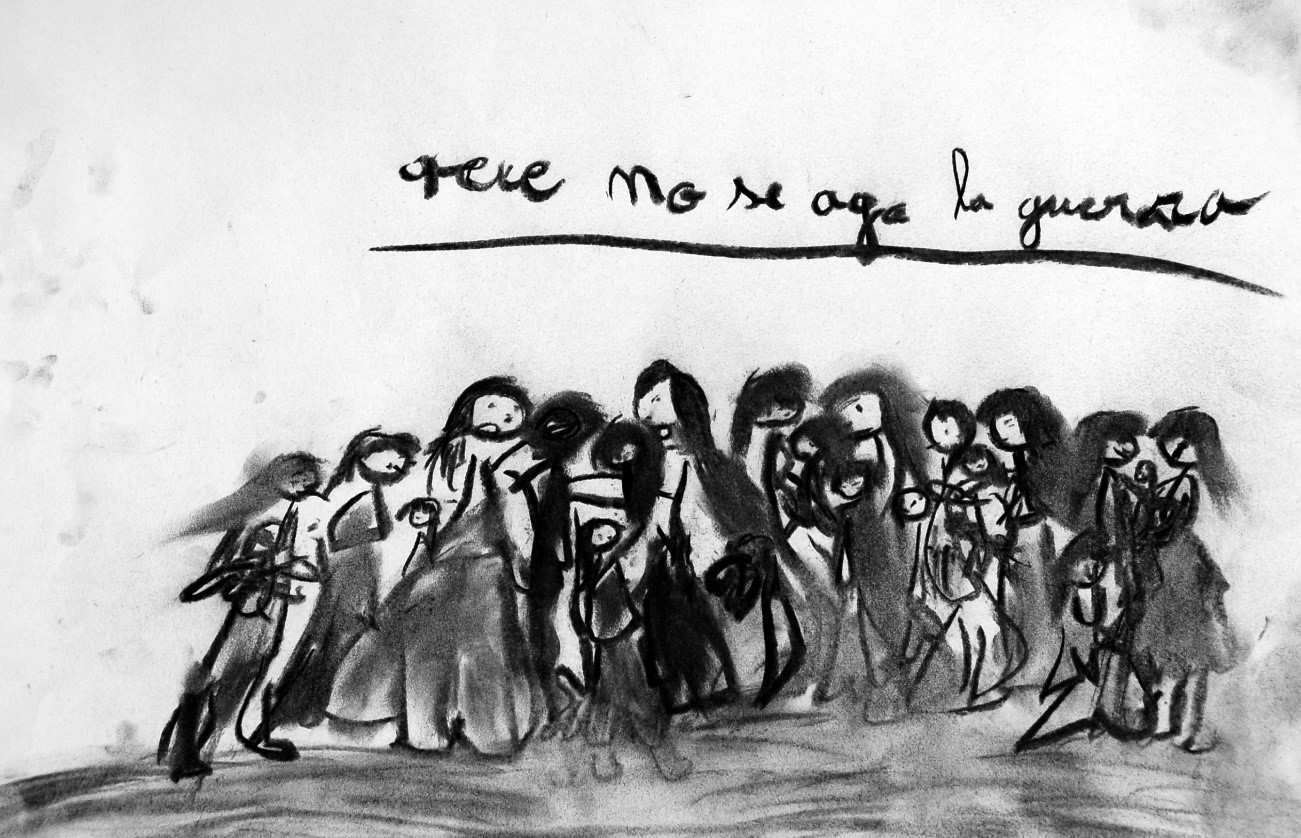

Asesinos convictos y confesos saldrán a la calle gracias a una ley aprobada por el Congreso –dominado por partidos de la ultraderecha y ex militares responsables o acusados de ser cómplices de masacres y violación de los derechos humanos- y sancionado por Dina Boluarte, quien accedió a la presidencia gracias a que ese Congreso destituyó al presidente electo, Pedro Castillo, con ayuda de las Fuerzas Armadas (FAA), las Fuerzas Policiales (FFPP) y los partidos de ultraderecha.

La decisión, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), beneficiará alrededor de 700 militares involucrados en violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2000 y quedarán impunes, si la norma se aplica. Esta ley de impunidad afectaría a 156 casos con sentencia firme y 600 procesos judiciales en curso.

Esta amnistía también beneficiaría a responsables de casos emblemáticos como:

- Pativilca, donde seis campesinos fueron secuestrados y ejecutados por el grupo Colina.

- Manta, en el que mujeres y adolescentes campesinas fueron víctimas de violación sexual por parte de militares.

- Barrios Altos, con la masacre de 15 personas durante una “pollada” (reunión festiva) comunitaria.

- Esterilizaciones forzadas, que afectaron a miles de mujeres indígenas sin su consentimiento.

Perú, de la mano de la ultraderecha, es el alumno aventajado de Netanyahu. No respeta a los organismos internacionales. La comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, ha lamentado la promulgación de la ley que da impunidad a ex militares y policías y advirtió que Perú acumula más de 20 desacatos a la Corte IDH.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado su consternación por la reciente aprobación de una ley dirigida a policías, militares y grupos de autodefensa implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto interno. La ley ha sido calificada de una afrenta a las víctimas.

Impunidad para violar derechos humanos

Dina Boluarte se siente cómoda porque ha promulgado una ley que beneficia a asesinos sabiendo que estamos en un contexto donde la impunidad para asesinos y genocidas está asegurada. Tal es su seguridad que no tuvo ningún rubor en saludar ante las cámaras a Juan Rivero Lazo, responsable del grupo Colina, un grupo paramilitar creado en las entrañas del régimen de Fujimori y que realizó ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y asesinatos. A Dina Boluarte no le salpica la sangre derramada por un asesino.

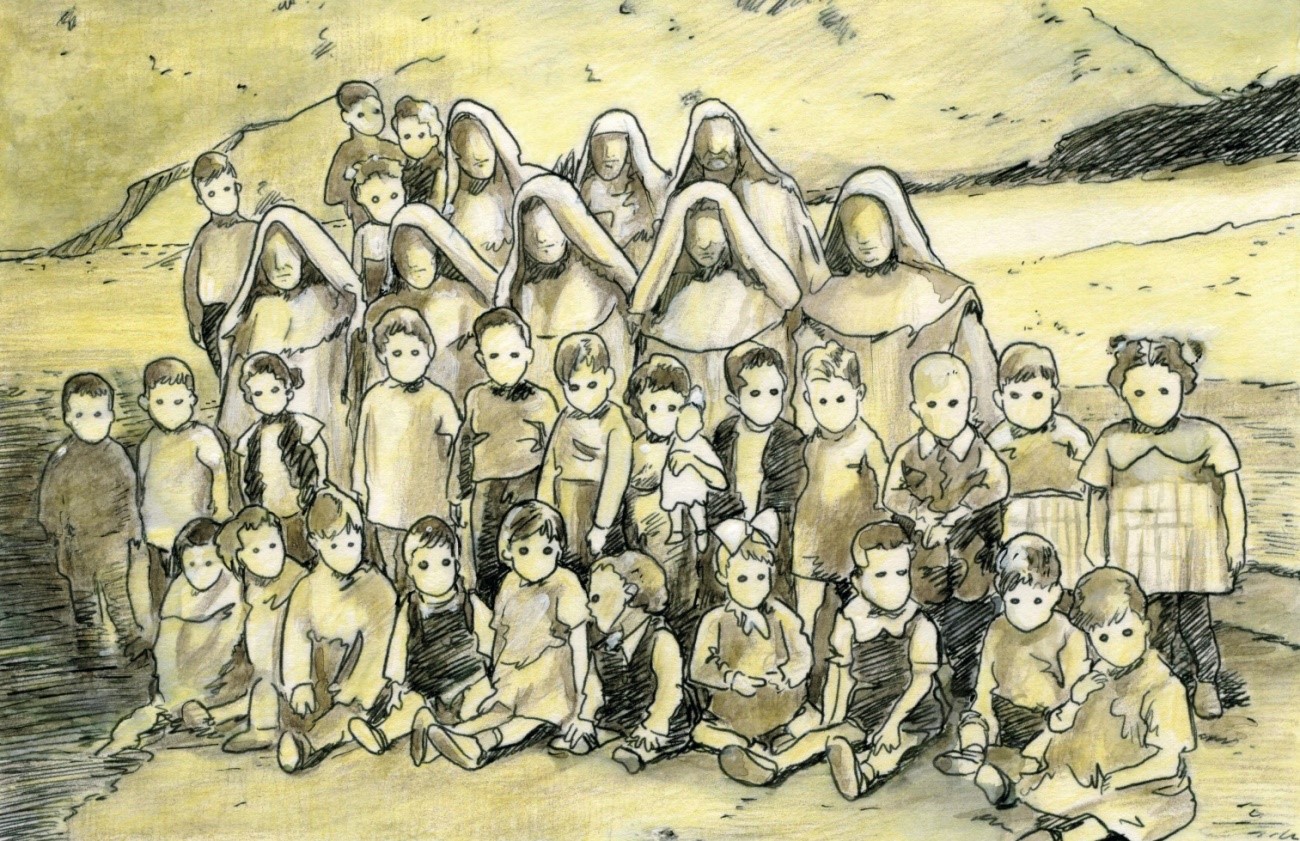

La ley -que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía implicados en crímenes cometidos durante el conflicto armado interno- se aprueba cuando se hace público que la Marina habría ejecutado a cinco niños y una mujer embarazada que se escondían en una cueva en el paraje de Ayamachay, anexo de Churulla, en el distrito de Tambo, provincia de La Mar. Durante una diligencia forense liderada por la Primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, se recuperaron los restos óseos de ocho integrantes de la familia Amao Limaquispe, presuntamente ejecutados por efectivos de la Marina de Guerra del Perú en noviembre de 1984.

Los cuerpos fueron hallados en dos fosas contiguas ubicadas. El trabajo fue realizado por el fiscal provincial Milton Felices Prado, con apoyo del Equipo Forense Especializado (EFE), y contó con la presencia de familiares y posibles testigos del hecho. Según el informe fiscal, los restos se encontraron desordenados, posiblemente alterados por fauna carroñera, junto con prendas de vestir y objetos personales.

La masacre habría ocurrido el 8 de noviembre de 1984, cuando marinos habrían descubierto a la familia escondida en una caverna bajo una roca. Las víctimas habrían sido alineadas y ejecutadas con disparos de arma de fuego. Los fallecidos fueron identificados como Mariano Amao Gutiérrez; su esposa Elena Limaquispe Vargas, en estado de gestación; y sus hijos María (15), Abraham (13), Daniel (10), Amador (6), Alejandro (4) y Hermemlinda (2).

Con la ley aprobada en el Congreso -en donde se sienta el congresista, José Daniel Williams Zapata que en agosto de 1985 participó en la masacre de Accomarca- este hecho quedará impune.

La aprobación de esta ley, que da impunidad a genocidas que cometieron delitos bajo el régimen de Fujimori, coincide con la denuncia hecha por el semanario Hildebrandt en sus trece; 1.200 expedientes digitalizados entre los que se encontraban casos que involucraban a Keiko Fujimori, la fiscal suprema Patricia Benavides y magistrados vinculados a la red de los Cuellos Blancos, han sido borrados desde dentro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Objetivo: limpiar al fujimorismo de cara a las elecciones

Todos estos movimientos apuntan a “limpiar” al fujimorismo para llegar en buenas condiciones a las elecciones que están apañando a su medida. Uno de los datos que avalan este plan anti derechos humanos es el papel del congresista y vicealmirante en retiro, Jorge Montoya. La ley de la impunidad fue una iniciativa del congresista Jorge Montoya que el 13 de marzo de 1999 firmó el acta de sujeción que Vladimiro Montesinos hizo suscribir a altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, avalando el golpe del 5 de abril de 1992. El objetivo del acta de sujeción era garantizar impunidad a los jefes militares del régimen de Alberto Fujimori ante los procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos.

La ley de impunidad para asesinos también beneficiará a Dina Boluarte cuando salga de la presidencia.

Mientras el Congreso aprueba leyes en favor de genocidas y violadores de los derechos humanos, los índices de extorsión en la capital se elevan.

En siete años, este delito creció más de 3.000 % en la capital. En apenas siete años, Lima Metropolitana pasó de registrar una denuncia por extorsión al día a más de treinta, según cifras del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP) al 31 de julio de 2025.

El fenómeno, que alcanzó un récord de 69 denuncias diarias en junio, refleja cómo este delito se ha normalizado como parte del paisaje urbano y golpea tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas.

Entre enero y julio de este año, las denuncias por extorsión aumentaron un 54,5 % respecto al mismo periodo de 2024. Aunque a mediados del año pasado hubo un breve descenso, desde entonces el crecimiento ha sido sostenido, alcanzando picos nunca antes registrados.

El régimen de Dina Boluarte, que tiene tan sólo un 2% de aceptación, blinda al terrorismo de Estado pero no da solución a los principales problemas del país.

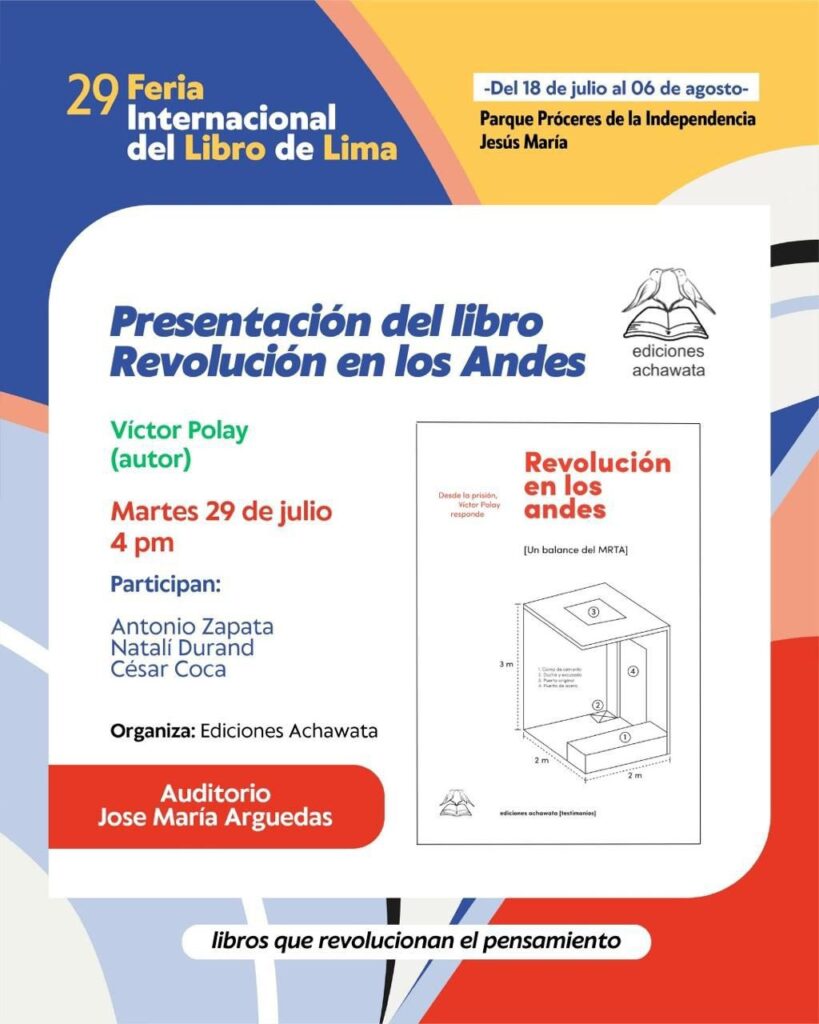

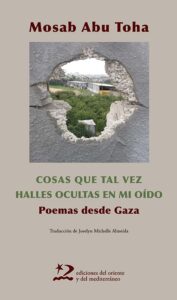

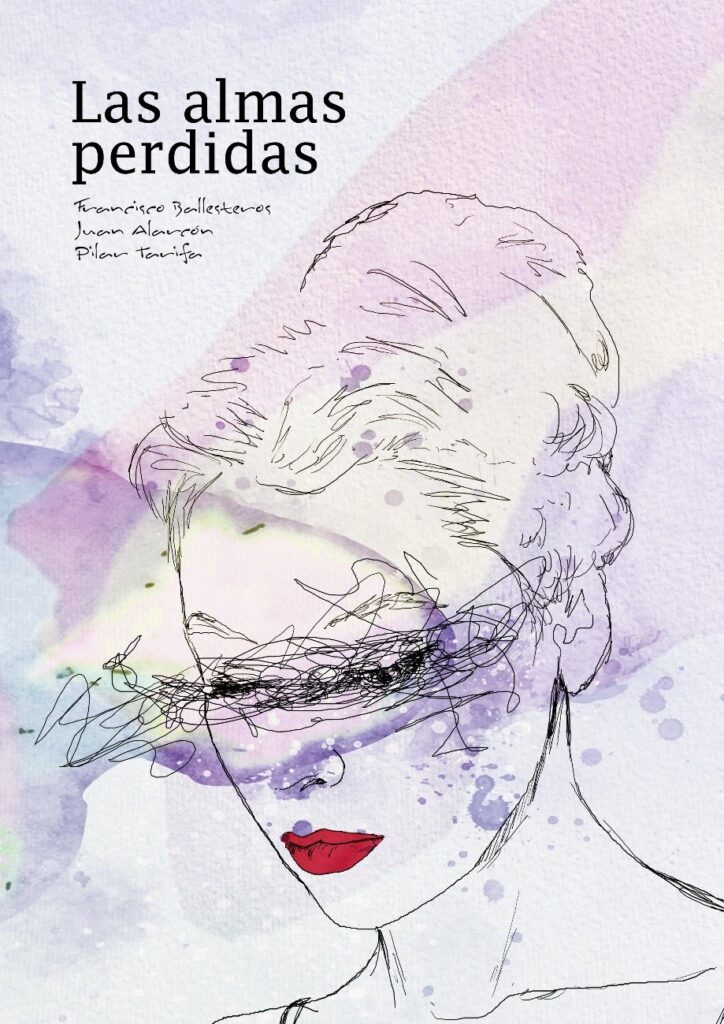

El pasado 29 de julio -en la 29 Feria Internacional del Libro (FIL) en Lima- se debió presentar el libro “Revolución en los Andes. Un balance del MRTA” de Víctor Polay Campos.

La Cámara Peruana del Libro, que es la entidad organizadora de la FIL de Lima, fue la que decidió cancelar la actividad de presentación del libro. El pretexto para tomar esta decisión fue el fuerte rechazo de la opinión pública y a las críticas que surgieron por la posibilidad de que se diera una plataforma a una persona sentenciada por terrorismo en un evento cultural de relevancia nacional.

La editorial Achawata, que publicó el libro y había programado la presentación en la FIL 2025, lamentó la decisión y la consideró un acto de censura.

Hasta aquí los hechos. En Perú el Gobierno encabezado por Dina Boluarte no garantiza la libertad de expresión. Deja hacer a los altavoces que niegan las libertades: la ultraderecha, militares y estamento policial.

Comparto los comentarios de Gabriela Wiener, que junto con Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, es una de las comentaristas del libro en la contratapa. “La FIL se echó para atrás y los defensores de la libertad de expresión no saldrán esta vez, como no salieron los terruqueadores cuando Fujimori y Montesinos sacaron libros, y el del primero, condenado por crímenes de lesa humanidad, se presentó en la misma FIL”.

La censura es parte del escenario que se quiere preparar desde la ultraderecha cómplice de genocidio para evitar que Víctor Polay –que escribió el libro en la prisión- disfrute de la libertad en enero de 2026 después de estar sentenciado a 35 años de cárcel en la Base Naval del Callao.

La mejor forma de combatir ideas que se consideran erróneas o dañinas suele ser a través del debate abierto, la crítica y la presentación de argumentos alternativos.

La censura es una criminalización de la disidencia. Polay cumple condena, quiere pedir perdón y quiere explicar sus errores, los errores del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Pero la democracia, pilar fundamental de las libertades, le impide que se pronuncie.

Escuchar no equivale asumir sus planteamientos

Escuchar a los actores no equivale a asumir sus perspectivas, sino a reconocer que el conocimiento histórico no puede construirse sobre omisiones deliberadas.

Ejercer la libertad es hablar con franqueza, audacia y sin inhibiciones, incluso la verdad incómoda o crítica, especialmente en asuntos públicos.

Los filósofos griegos abordaron la importancia de la palabra, el debate y la verdad. En Las Fenicias, Eurípides decía: “Esto es la esclavitud: no decir lo que se piensa”.

Impedir la presentación de un libro puede ser un precedente peligroso pero el Gobierno de Dina Boluarte no está por la labor de defender las libertades y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Muy por el contrario.

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 muchas personas salieron a protestar contra Dina Boluarte. La respuesta fue la muerte de más de medio centenar de personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión.

Recientemente un evento cultural fue suspendido por la polémica alrededor de una obra. El Festival «Saliendo de la Caja», organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), fue suspendido por críticas a la obra «María Maricón». Una pieza teatral/performance que generó controversia por parte de la comunidad católica y otros grupos que consideraron que utilizaba de manera «incorrecta» o irrespetuosa la imagen de la Virgen María.

Recordemos que la Inquisición confiscaba y prohibía la difusión de textos, impidiendo de facto cualquier acceso o discusión pública de esas obras. Libros de pensadores ilustrados o reformistas (como algunos autores franceses) figuraban en los «Índices de libros prohibidos» y su posesión o lectura podía acarrear graves consecuencias. Libros como los estudiados en la obra “Lecturas prohibidas. La censura inquisitorial en el Perú tardío colonial” de Pedro Guibovich documentan esta realidad.

Coacciones al mundo de la cultura

¿Qué se puede esperar de un Estado que hace desaparecer los cadáveres de Abimael Guzmán y Miguel Rincón?

A día de hoy, son muchos y muchas las personas vinculadas al mundo de la cultura y de las artes populares que están siendo acosadas y perseguidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, por ejercer sus libertades.

Fanny Palacios Izquierdo, con un hermano que sigue desaparecido, es una destacada pintora con más de tres décadas como artista plástica que en la actualidad está siendo acosada por la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE).

Otro referente de la pintura peruana y retratista del Che Guevara, Bruno Portuguez, también está siendo acosado por los esbirros del régimen de Dina Boluarte.

Entre la población es evidente que hay miedo. Pero también es verdad que existe un puñado, un núcleo de personas comprometidas por la vigencia de los derechos fundamentales que están dispuestas a pensar críticamente y encarar a este régimen negacionista de las libertades.

Las gentes de la cultura y las artes en Perú no están solas. Tienen el apoyo y la solidaridad de sus pares en otros países de Abya Yala y Europa.

#PeruEnDictadura #guerrainterna #DDHH #Terruqueo #impunidad #peru #fujimori #mrta

Del Madrid del relato al Madrid real: Marta Nebot, Lucía Mbomio y Manuel Rico hablan sobre el pasado, presente y futuro de Madrid. Desde qué debe hacer la izquierda hasta cuáles son los grandes problemas del territorio.

«El colonialismo y el imperialismo no saldaron sus cuentas con nosotros cuando retiraron de nuestros territorios sus banderas y sus fuerzas policíacas.

Durante siglos, los capitalistas se han comportado en el mundo subdesarrollado como verdaderos criminales de guerra. Las deportaciones, las matanzas, el trabajo forzado, la esclavitud han sido los principales medios utilizados por el capitalismo para aumentar sus reservas en oro y en diamantes, sus riquezas y para establecer su poder». Frantz Fanon (1925-1961).

Ellos, los condenados de la tierra, caminando sin rumbo, sin saber quiénes son, con sus orígenes borrados y anhelos destruidos. Temerosos, acorralados, sin salida, anestesiados, abducidos por la maquinaria conquistadora del hombre blanco, víctimas de una estructura esclavizadora, más allá de la explotación física del individuo, más allá de lo visible, cómplice de la violencia. La sutileza del oprobio maquillada por la crueldad y la agresividad de lo inhumano. La colonización del hombre negro supera los límites de los territorios, de los recursos naturales para entrar directamente en la manipulación del inconsciente, para falsificar la intuición y doblegar la voluntad. La lobotomización del pensamiento. En esto consistía todo, en la extirpación forzosa de la mente original con el objetivo de alterar el comportamiento, inferiorizarlo y así convertir a las poblaciones nativas en esclavos sumisos e indefensos.

“El colonialismo no es una máquina de pensar, no es un cuerpo dotado de razón. Es la violencia en estado de naturaleza”. Con esta afirmación, Fanon expresó con contundencia la brutalidad inherente al sistema colonial. Fue un pensador que explicó magistralmente el trauma de la colonización y el complejo proceso de descolonización, especialmente en los países francófonos de África.

Nacido hace justo 100 años, en la Martinica francesa, tomó conciencia desde muy joven del peso del color de su piel. Cuando tenía 19 años, Francia se rindió ante la Alemania Nazi en 1940 y las tropas navales de la Francia de Vichy se establecieron en la isla. Las prácticas abiertamente racistas, los abusos sexuales y el trato vejatorio hacia la población negra no fueron simplemente incidentes aislados: fueron la manifestación visible de una estructura colonial profundamente enraizada. La violencia, lejos de ser una excepción, era la norma.

Este clima de opresión forjó en Fanon una conciencia crítica que le acompañaría toda su vida. Obligado, como tantos otros, a replegar su dolor, a silenciar su indignación, Fanon comenzó a comprender que el colonialismo no solo subyuga cuerpos, sino que también deforma subjetividades. El colonizado, decía, sufre una alienación ontológica: se ve a sí mismo a través del espejo del colonizador, fragmentado, inferiorizado, defectuoso, desposeído de su propia voz.

Se graduó como psiquiatra en 1951 y, en 1953, fue nombrado Jefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico Blida-Joinville en Argelia. Allí revolucionó la atención psiquiátrica al introducir prácticas de terapia social que otorgaban un papel central a los factores culturales, tanto en la salud mental como en la enfermedad. Su hospital atendía por igual a torturadores y víctimas, lo que le permitió observar de cerca las secuelas psicológicas de la violencia colonial.

En noviembre de 1954, Fanon se unió en secreto al Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia. Continuó trabajando como psiquiatra, pero también brindó apoyo activo a los combatientes independentistas. Su participación en la lucha por la liberación de Argelia y su experiencia directa con la violencia colonial marcaron profundamente su pensamiento y sus obras más influyentes.

La teoría de Frantz Fanon nos ayuda a entender las fracturas, las perturbaciones y las profundas heridas psicológicas infligidas por el colonialismo. Un sistema opresor y alienante que internaliza el racismo y quiebra la identidad.

En su primer libro, Piel negra, máscaras blancas (1952), Frantz Fanon explora la enajenación del sujeto negro en una sociedad dominada por los blancos, a través de observaciones clínicas. A lo largo de su obra, diagnostica los síntomas patológicos del racismo cotidiano, revelando las dinámicas neuróticas mediante las cuales el concepto de raza se reproduce, se impone y se naturaliza.

“Para el hombre negro existe sólo un destino. Y es blanco”. Fanon desentraña una civilización en la que el sujeto colonizado se ve obligado a adoptar las máscaras blancas del opresor, a asumir los significados impuestos por la blanquitud y a renunciar a los propios, ligados a la negritud. En este proceso de alienación, todos quieren parecerse al blanco, atrapados en un conflicto de identidad. El colonizado internaliza el desprecio del colonizador. Aprende a verse con ojos blancos, a buscar aprobación en lo extranjero, a rechazar sus raíces para sentirse aceptado. “El negro no es un hombre, porque aún tiene que convertirse en humano a los ojos del blanco”. Fanon revela en esta frase la violencia simbólica que deja la colonización: la idea de que ser uno mismo no basta, de que hay que ser otro para tener valor.

Descolonizar la mente, en el pensamiento de Frantz Fanon, significa arrancarse las “máscaras blancas” impuestas por el colonialismo. Es desenmascarar las ficciones del racismo, la supuesta superioridad cultural y el complejo de inferioridad que impiden a los pueblos oprimidos reconocerse como sujetos plenos y autónomos. Fanon no solo denuncia el trauma psíquico que deja el colonialismo en los cuerpos y las conciencias; también llama a una transformación radical: rehacer el pensamiento, romper con los moldes coloniales y forjar nuevas formas de ser, más allá de la lógica binaria del amo y el esclavo.

Su obra ha dejado una huella profunda en numerosos intelectuales y movimientos del siglo XX, desde Jean-Paul Sartre y Edward Said hasta el Black Power, Malcolm X y la Teología de la Liberación. Su pensamiento fue clave para articular discursos revolucionarios en el Tercer Mundo —en América Latina, Asia y África— y también influyó en el espíritu contestatario del Mayo del 68. Su libro póstumo, Los condenados de la tierra (1961), sigue siendo hoy un marco de referencia imprescindible para comprender las luchas identitarias, antirracistas y decoloniales que sacuden nuestro mundo. Hoy, países como Bélgica y Francia han comenzado a descolonizar sus museos y libros de texto, con el propósito de reescribir sus relatos históricos y cuestionar la noción de “grandeur”. En 2017, Emmanuel Macron reconoció que la colonización fue “un crimen contra la humanidad”, marcando un hito en la revisión crítica del pasado colonial europeo.

“No a la indignidad del hombre. A la explotación del hombre. Al asesinato de lo que hay más humano en el hombre: la libertad”. Fanon considera que es posible otra historia y otra sociedad, pero es necesario que el ser humano decida liberarse y no haga depender sus acciones de la historia o de la raza. Pero también de la ideología. Descolonizar la mente, emanciparse de la opresión de las doctrinas dominantes. De una manera u otra, todos hemos sido colonizados, nuestra razón ha sido conquistada por la falsa idea que nuestro mundo es inamovible, que todo “es” porque existe y que nada puede ser diferente. Aceptamos lo impuesto, las desigualdades, la subordinación, las guerras, acatamos nuestro destino como si fuera inevitable, atrapados en un conflicto de identidad, hemos internalizado el desprecio de la doctrina económica imperante, abducidos por el espectro del deseo consumista. El neoliberalismo como sistema absolutista, que normaliza la precariedad y la explotación, que promete libertad cuando impone un molde, que convierte en siervos los que son expulsados del privilegio, esclavos de una jerarquía donde unos pocos hombres blancos, occidentales, subyugan los otros: los desheredados de la tierra.

Esta narrativa penetra profundamente en la subjetividad contemporánea: nos dice que valemos lo que producimos, que todo lo que no es rentable es prescindible, y que el sufrimiento individual se debe a una falta de esfuerzo o talento, no a causas estructurales.

La paulatina instalación en nuestras sociedades occidentales de un régimen del inconsciente colonial, patriarcal y capitalista impone un pensamiento único y hace de la alteridad un objeto de explotación o violencia. Suely Rolnik, filósofa brasileña, ha buscado la manera de cómo podemos convertirnos en algo distinto de lo que somos. Es decir, como transformarnos para abandonar nuestra identidad narcisista y crear una forma de vida que reconozca y cuide de la presencia de los otros. Suely Rolnik nos incita a descolonizar el inconsciente: no solo a pensar de otro modo, sino a desear de otro modo. Porque solo con una nueva política del deseo podremos liberar nuestra potencia creativa de su secuestro neoliberal y así hacer germinar un futuro diferente.

Descolonizar la mente es un proceso de desaprendizaje. Implica cuestionar el sistema, desafiar los relatos dominantes y recuperar la memoria histórica que nos fue negada. Significa volver a mirar el mundo desde nuestros propios ojos, recuperar los relatos que nos pertenecen, reivindicar un estilo de vida basado en la belleza y el disfrute, en oposición a la tiranía de la productividad y el trabajo. Significa resistir la lógica del consumo y del desarraigo, desenmascarar las ficciones del bienestar y reconstituir vínculos con la naturaleza, con la comunidad, con los ancestros.

Hoy, descolonizar la mente es más que un ejercicio teórico: es una urgencia política y espiritual. En tiempos en que los discursos hegemónicos se renuevan a través de la globalización, las redes sociales, el populismo, el espejismo del crecimiento ilimitado y el negacionismo climático, necesitamos defender los espacios donde la pluralidad del pensamiento aún respira, donde el amor renace, sin máscaras virtuales.

“No hay que intentar atar al hombre, pues su destino es ser soltado”. Frantz Fanon nació hace 100 años y sus ideas perduran hasta nuestros días. La colonización de naciones enteras se perpetúa todavía en la actualidad. El capitalismo necesita el sistema colonial para existir, para esclavizar mano de obra barata y para expoliar recursos naturales o tierras raras imprescindibles en la economía de futuros. La resistencia no ha cesado. La lucha de los pueblos por su liberación permanece, tanto como persiste el sistema que los oprime. Mientras no cambiemos de raíz este orden impuesto, las desigualdades no solo continuarán: se profundizarán. Por eso, despojarnos de las imposiciones sistémicas no es una opción, sino una necesidad.

Descolonizar la mente y su mirada es abrir paso a soñar un mundo más justo. Un porvenir en el que la diversidad no sea tolerada sino celebrada, en el que podamos caminar con dignidad sin tener que pedir permiso para existir. Es imaginar el futuro desde las raíces, no desde el vasallaje, donde la cooperación, el cuidado, el ocio y la comunidad no sean vistas como debilidades. La colonización neoliberal nos impone un marco mental, nos hace creer que no hay alternativa. Pero la hay. Y comienza por pensar de otro modo, sentir de otro modo, imaginar otros mundos posibles.

“Una lucha que moviliza todas las capas del pueblo, que expresa las intenciones y las impaciencias del pueblo, que no teme apoyarse exclusivamente en ese pueblo, es necesariamente victoriosa”. Frantz Fanon

«ALIANZA MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO»

El Cambio Climático ya no es una amenaza lejana: es una realidad que se acelera. En todo el mundo, a final de este siglo, si siguen las tendencias actuales regiones importantes podrían ser inhabitables y en España una parte también. Según las proyecciones científicas España podría enfrentar un aumento de temperatura superior a los 4°C para 2100 si no se toman medidas drásticas. Este escenario, que parecía extremo hace unas décadas, se consolida como una posibilidad cada vez más probable, obligando al país a replantear su estrategia no solo de mitigación, sino también de adaptación urgente.

Actualmente, España ya está sufriendo un aumento temperaturas en torno +1,7°C respecto a niveles preindustriales. Si el calentamiento global alcanza los +3°C de media, a final de siglo, en España, y entonces la Cuenca Mediterránea podríamos alcanzar hasta los 4ºC hemos de concluir que los impactos serán brutales. Desde 1961, año en el que comienzan los datos más exactos, se observa que estos últimos años no podían haber sido peores: 2022 fue el año de máxima temperatura media registrada en el país, pero seguido muy de cerca por 2023 y 2024, que han sido también años muy cálidos; además, los 7 años más calurosos se han producido en los últimos 10 años desde que existen registros. Por si fuera poco, se han sucedido fenómenos meteorológicos extremos como la DANA de Valencia de 2024 con sus 227 muertos junto a las inundaciones de esta primavera de 2025, ha subido el nivel del mar y se estima una media anual de unas 8.000 personas muertas por calor extremo. Este es el escenario actual.

Para 2100 se prevé en España y en el Mediterráneo un futuro todavía más caliente y más extremo. Al que iremos llegando progresivamente, salpicado el camino de fenómenos cada vez más extremos, intensos, extensos y frecuentes. Los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), además del Informe CLIVAR, advierten que España se calienta más rápido que la media global, con un incremento que podría superar los 4°C en el peor de los casos.

Las consecuencias serán devastadoras, con olas de calor más intensas y prolongadas, con temperaturas que podrían rozar los 50-55 º C en zonas del sur, aumento de noches tropicales por encima de 28-30ºC, inundaciones costeras por subida del mar, sequías prolongadas en el sur con impacto en la agricultura y en el suministro de agua, una reducción de hasta un 30% de las precipitaciones en algunas regiones, inundaciones relámpago por lluvias torrenciales, especialmente en la Cuenca Mediterránea, pérdida de biodiversidad en ecosistemas como Doñana, La Albufera, el Delta del Ebro, o Daimiel, desaparición total de los glaciares, fuerte reducción del manto de nieve y reducción del permafrost en los Pirineos; aumento del riesgo en incendios tanto en cultivos forestales, como eucaliptos y pinos, como en zonas de matorrales sin gestionar; impactos en la agricultura, con cultivos tradicionales (como el olivo o la vid) desplazándose o viendo reducida su producción; gran pérdida de turismo, que preferirá otros entornos con un clima más benigno; aumento del calor en el mar en verano y olas de calor marinas intensificadas; aumento del nivel del mar amenazando a ciudades costeras como Barcelona, Valencia o Cádiz.

Basado en el informe francés sobre escenarios de +4°C como referente podemos analizar los sectores clave que requieren acción inmediata para España por sus elevados riesgos son:

- Salud pública: olas de calor y enfermedades emergentes por aumento de muertes por calor extremo (especialmente entre ancianos y trabajadores al aire libre), expansión de enfermedades tropicales (dengue, chikungunya y otras) por mosquitos invasores, barrios sin aire acondicionado que se vuelven trampas mortales (por ejemplo, poblaciones mayores en extrarradios con viviendas sin rehabilitar), mayor contaminación del aire y alergias por polen más agresivas.

- Aumento del nivel del mar y tormentas extremas en la costa: Benidorm, Málaga, Barcelona y Cádiz perderán playas y sufrirán inundaciones recurrentes.

- Turismo: colapso del turismo debido al excesivo calor en las áreas costeras; nieve artificial insostenible en Sierra Nevada y los Pirineos.

- Agua: sequía crónica, inundaciones y conflictos por el recurso; reducción del 40% en disponibilidad de agua en cuencas como la del Guadalquivir o el Segura; menor disponibilidad de agua para riego; colapso en regadíos por acuíferos sobreexplotados; salinización de acuíferos en Delta del Ebro y Doñana, arruinando la agricultura; conflictos entre agricultura, industria y consumo humano; insostenibilidad de infraestructuras y actividades como centros de datos; deterioro de parques nacionales.

- Agricultura y ganadería: crisis alimentaria en ciernes, con riesgos de pérdida del 30% de la productividad en cultivos clave (trigo, olivo, vid), con necesidades mucho mas importantes de energía para refrigeración en la ganadería intensiva por estrés térmico animal y por la falta de pastos; necesidad de importación de alimentos de otras partes del mundo; viñedos y olivares desplazados hacia el norte por falta de agua en La Mancha y Jaén; avance de plagas y enfermedades en cultivos (por ejemplo, Xylella en olivos).

- Actividad forestal: incendios devastadores y grandes incendios en todas las estaciones del año, incluso en invierno (por ejemplo, en Galicia o Cataluña); desertificación del 80% del sur peninsular (Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha); pérdida masiva de biodiversidad (encinas, alcornoques, abejas).

- Afección a infraestructuras críticas: riesgos de colapso por calor extremo, deformación de raíles y carreteras, cortes de energía por sobrecarga en sistemas de refrigeración, aumento de riesgo de inundaciones en infraestructuras críticas, aumento de costes logísticos, falta de agua para refrigeración de centrales nucleares

- Suministro de agua en zonas urbanizadas: problemas de acceso al agua en toda la dorsal mediterránea y, sobre todo, afección a las ciudades, en las cuales se concentra el 80% de la población y el 60% en las grandes áreas urbanas (mayores de 50.000 habitantes)

- Las zonas urbanas se pueden transformar en infiernos urbanos con islas de calor urbano de más de 5-7°C respecto a zonas rurales; migración climática desde zonas invivibles (sur y centro) hacia el norte.

Por todo ello, la adaptación radical es una prioridad inmediata, es absolutamente imprescindible desde ya iniciarla. El tiempo apremia para acelerar la adaptación a un clima más hostil en España desde este verano de 2025.